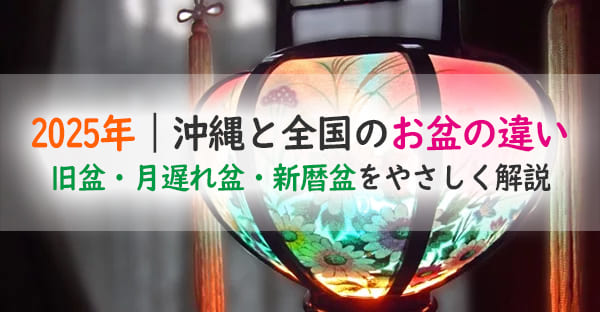

沖縄と全国で違うお盆の日程とは?2025年の「旧盆・月遅れ盆・新暦盆」を解説

「お盆」といえば8月中旬──そう思っている方も多いかもしれませんが、実は地域によっては、その時期や過ごし方に違いがあります。

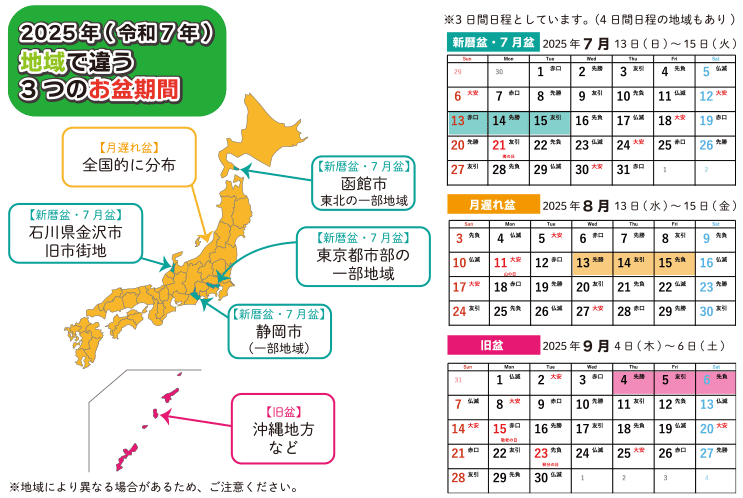

沖縄では、2025年のお盆(旧盆)は9月4日(木)〜6日(土)にあたる一方、本州では8月13日〜16日の「月遅れ盆」が主流です。また、東京など一部地域では、7月に「新暦盆」として行われる場合もあります。

本記事では、新暦盆・月遅れ盆・旧盆の違いやその背景、地域ごとの風習やマナーのポイントを、2025年のお盆カレンダーとあわせてわかりやすくご紹介します。

旅行や帰省、お付き合いの予定を立てる際にもぜひお役立てください。

目次

そもそも「お盆」とは?|ご先祖を迎える日本の供養文化

お盆とは、ご先祖様の霊が一年に一度帰ってくるとされる期間に、仏壇やお墓に手を合わせ、感謝の気持ちを伝える日本の伝統行事です。

家庭によって形はさまざまですが、供え物を整えたり、お墓を掃除したり、家族で手を合わせることを通じて、命のつながりを感じる時間として大切にされています。

お盆の基本|ご先祖の霊を迎え、感謝を伝える行事

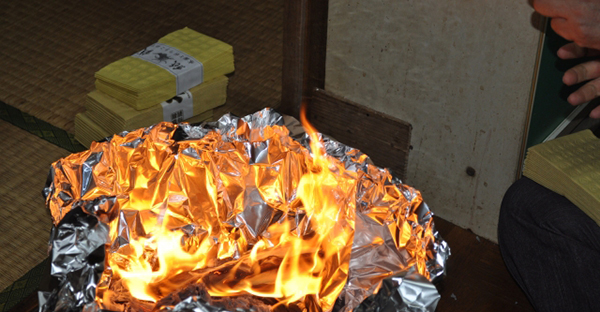

お盆は、家族のもとへ帰ってくるとされるご先祖の霊を迎え入れ、もてなし、再び送り出す行事です。その流れは大きく次のように構成されています。

● 仏壇や墓前での供養・お膳・お参り

● 送り火…沖縄ではウークイ(霊を再びあの世へ送る)

この期間にあわせて家族が集まり、仏壇を清めたり、手料理を供えたりするのは、

ご先祖様への敬意と感謝の気持ちを表すと同時に、家族の絆を確認する大切な時間にもなっています。

お盆の由来は「盂蘭盆会」|7月15日に行われていた理由とは

「お盆」の由来は、仏教行事である「盂蘭盆会(うらぼんえ)」にあります。

これはインドの仏教経典に登場する逸話に基づき、目連尊者が亡き母を救うために供養を行ったことが起源とされています。

この供養が行われたのが旧暦の7月15日であったことから、日本でも古くから「7月15日前後」がお盆の行事とされてきました。

しかし、明治の改暦によって暦が太陽暦(新暦)に変わったため、地域によっては「7月15日(新暦)」のまま行うところと、1か月遅れの「8月15日」に行う地域に分かれるようになったのです。

こうして今では、「7月盆(新暦盆)」「8月盆(月遅れ盆)」「旧盆(旧暦ベース)」という3つのお盆スタイルが存在するようになりました。

お盆の日程が分かれる理由|“新暦と旧暦”の違い

「お盆の時期は8月」「いや、うちは7月」「2025年の沖縄の旧盆は9月だよね」──

このように地域によって異なるお盆の日程は、明治時代の「改暦」とその後の生活スタイルの違いによって生まれたものです。

旧暦と新暦のズレをどう捉えるか、地域の気候や農作業の都合などが重なり、

現在では「新暦盆」「月遅れ盆」「旧盆」と呼ばれる3つのスタイルに分かれるようになりました。

明治の改暦がもたらした“お盆分化”の背景

1873年(明治6年)、日本は暦の制度を旧暦(太陰太陽暦)から新暦(太陽暦)へと大きく切り替えました。それに伴い、従来の行事日程も新しい暦に合わせて見直されることになります。

本来、お盆は旧暦7月15日を中心とした行事でしたが、新暦に置き換えると、旧暦7月15日は毎年ずれるため、必ずしも7月15日に固定できません。

●一部地域は新暦7月15日にそのまま実施(=新暦盆)

●多くの地域では1か月遅らせた8月15日頃に実施(=月遅れ盆)

●沖縄や奄美諸島などは旧暦ベースを維持(=旧盆)

このようにして、お盆は暦の変更によって自然と分化していったのです。

生活文化や地域性が「3つのお盆」に繋がった

暦の違いだけでなく、地域ごとの気候や農作業の都合、都市化の影響なども、お盆の日程の違いに深く関わっています。

●東京や関東の一部地域は、武家文化の流れもあり、新暦7月盆が定着

●全国的には8月中旬(夏休み・農閑期)が都合よく、「月遅れ盆」が主流に

●沖縄や奄美諸島は、祖霊信仰が深く根づいており、旧暦に従った旧盆文化が継承されてきた

また、沖縄では旧盆を「ウンケー・ナカヌヒー・ウークイ」の3日間で過ごす独自の形式があり、単なる日程の違い以上に、文化的・精神的な深さの違いとしても受け止められています。

このように、お盆が3つに分かれた背景には、日本各地の暮らしと祈りのかたちの多様性が反映されているのです。

地域によって異なる3つのお盆スタイル

お盆は全国で一斉に行われているように見えますが、実は時期や風習が地域によって大きく異なります。

その違いは、大きく分けて以下の「3つのスタイル」に分類されます。

●8月に行う「月遅れ盆」

●旧暦に基づく「旧盆」

それぞれの特徴を知ることで、供養の時期やマナーの違いもより理解しやすくなります。

7月に行う「新暦盆」|東京や都市部に多い早いお盆

「新暦盆(しんれきぼん)」とは、新暦7月15日を中心に行われるお盆のこと。

主に東京都内や一部の都市部(静岡・函館など)で現在も行われています。

明治時代に改暦された際、そのまま新暦にあてはめたことで、本来の旧暦7月15日が新暦7月15日になり、そのまま継続された地域です。

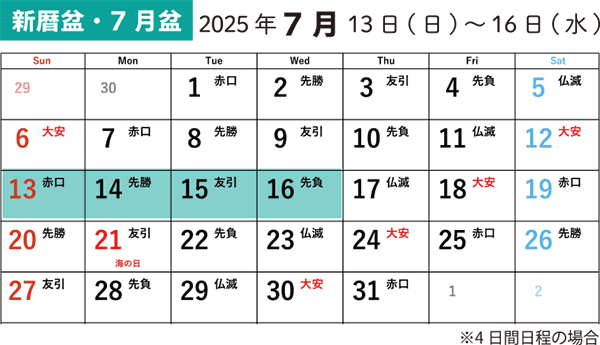

新暦盆では、7月13日~16日ごろに迎え火や送り火、墓参りを行うのが一般的ですが、全国的には「早いお盆」として認識されており、地域外の人からは混乱されやすい特徴もあります。

●新暦盆を行う東京都市部では、お中元も新暦盆に合わせて7月1日~15日頃に送ると、より丁寧です。

全国に広がる「月遅れ盆」|8月13日〜16日が一般的

現在、日本で最も多くの地域に定着しているのが「月遅れ盆」です。

これは、旧暦7月15日に行っていたお盆を、新暦の1か月遅れ(8月15日)に実施するという考え方から始まりました。

● 農繁期を避けた時期で、供養の準備がしやすい

● 8月15日を中心に13日〜16日ごろが一般的な日程

このような実用的な理由から、北海道から九州まで幅広い地域で月遅れ盆が浸透しています。

企業の夏季休暇もこの時期に設定されることが多く、「お盆といえば8月」というイメージが定着した背景にもなっています。

●月遅れ盆を行う地域では立秋までにお中元を送ると良いとされます。2025年の立秋は8月7日(木)です。立秋を過ぎたら「残暑見舞い」として送ると良いでしょう。

沖縄の「旧盆」|旧暦で迎えるご先祖との3日間

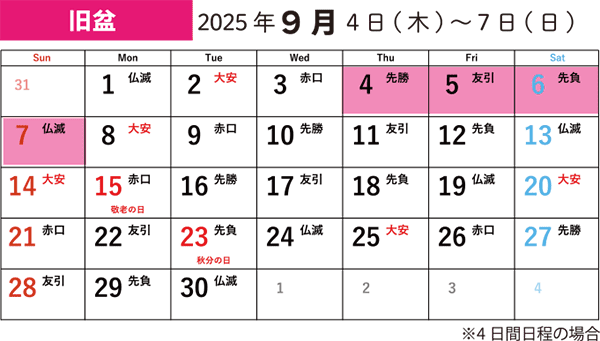

沖縄のお盆は、旧暦7月13日〜15日に行われる「旧盆(きゅうぼん)」です。

2025年は9月4日(木)〜6日(土)がその日程にあたります。

● 14日:ナカヌヒー(中日)

● 15日:ウークイ(ご先祖を送る)

この3日間を通じて、仏壇の前で拝みを捧げたり、親族が分家から本家へあいさつに訪れたりと、家族ぐるみで丁寧に供養を行うのが沖縄のお盆の特徴です。

さらに、地域によっては道ジュネー(集落内のエイサー踊り)や拝み言葉など、本州とは異なる風習や宗教観が色濃く残っており、祖先信仰の文化が今も生き続けています。

●沖縄ではナカビの「挨拶回り」での手土産を「お中元」とすることが多いです。仏壇のある家に挨拶回りができなくても、旧盆のナカビを目安に送ると良いでしょう。

2025年のお盆カレンダー|日程をチェック

「今年のお盆はいつだっけ?」──

地域によってお盆の日程が異なる今、自分の地域や帰省先のお盆がいつなのかを確認しておくことはとても大切です。

ここでは、2025年の「新暦盆」「月遅れ盆」「旧盆」それぞれの日程を整理してご紹介します。

2025年の新暦盆・月遅れ盆・旧盆はいつ?

2025年のお盆は、地域によって時期が大きく異なります。

下記に、新暦盆・月遅れ盆・旧盆のそれぞれの期間と、主な地域をまとめました。

お住まいの地域や帰省先に合わせて、予定を立てる際の参考にしてみてください。

[期間]2025年7月13日(土)〜15日(月)もしくは16日(火)

[主な地域例]東京・横浜・函館など都市部

【月遅れ盆】

[期間]2025年8月13日(水)〜15日(金)もしくは16日(土)

[主な地域例]全国の大多数の地域

【旧盆】

[期間]2025年9月4日(木)〜6日(土)もしくは7日(日)

[主な地域例]沖縄県全域、奄美の一部など

なかでも月遅れ盆(8月中旬)は、全国的に最も広く行われており、企業の夏季休暇やお盆休みもこの時期に集中する傾向があります。

帰省や移動を検討されている方は、早めの準備がおすすめです。

沖縄の旧盆は9月4日(木)〜6日(土)にあたる

沖縄の旧盆は、2025年の場合、旧暦7月13日〜15日が新暦の9月4日〜6日に該当します。

この3日間は、ウンケー(迎え)・ナカヌヒー(中日)・ウークイ(送り)の流れで、家族や親戚が集まり、仏壇を囲んで手を合わせる大切な時間が過ごされます。

本州のお盆より1か月近く遅いため、航空券や帰省準備も時期をずらして手配できるというメリットもあるでしょう。

ただし、沖縄県内では旧盆にあわせてスーパーや飲食店が混雑・休業することもあるため、事前の確認が大切です。

全国的なお盆休みは8月13日(水)〜17日(日)も

2025年の「月遅れ盆」にあたる8月13日(水)〜16日(土)は、企業や学校の夏季休暇と重なることが多く、全国的にもお盆休み・帰省ラッシュのピークとなる見込みです。

とくに2025年は、8月17日(日)を含めると最長5連休が可能なスケジュール!

高速道路や空港・新幹線の混雑が予想されるため、帰省や旅行の計画は早めの調整がおすすめです。

なお、沖縄旧盆が9月にずれることから、8月の混雑を避けて9月にずらして訪れる人も増加傾向にあります。

沖縄と本州で異なるお盆の風習とマナー

お盆の目的は「ご先祖様を迎えて供養すること」ですが、その迎え方・過ごし方・マナーには、沖縄と本州で意外なほどの違いがあります。

どちらが正しいということではなく、地域の風土や価値観の違いが反映された供養のかたち。

それぞれの特徴を知っておくことで、他地域の方とのお付き合いもスムーズになります。

門前で迎える沖縄・墓前で迎える本州

沖縄のお盆では、ご先祖様を家に迎えるという意識が強く、ウンケーの日には自宅の門前で線香を焚き、迎え火を焚いてお迎えします。

門の前や玄関先でウグァン(拝み)を捧げ、ソーローバーシー(精霊箸)や、ナナフシウージ(杖の代わりとなる、七節分のサトウキビ2本)を立てることで、あの世からの旅の杖や道しるべになると信じられています。

一方、本州ではお墓で迎えるのが一般的で、13日にお墓参りをして、ご先祖様をお迎えするという形式が根づいています。迎え火や盆提灯は、あくまでお墓→仏壇までの導きとして用いられます。

ナカビの訪問 vs 身内中心の集まり

沖縄では、お盆中日の「ナカヌヒー(中日・ナカビ)」に、分家の人々が本家を訪れる習慣があります。

この日は、手土産を持参して挨拶をし、ご先祖様へも丁寧に手を合わせる日。

訪問先では三食の供え(朝・昼・晩)やあまがし(甘いおやつ)などを仏壇に供える家庭もあり、親戚間のつながりを深める日としても大切にされています。

本州のお盆は、親族が集まることもありますが、比較的身内中心の過ごし方が一般的です。近年はコロナ禍以降、親世代や子世代だけで静かにお盆を過ごす家庭も増えています。

本州では、お盆の帰省時に持参する手土産として、ゼリーやお菓子、洗剤などの「お中元ギフト」が一般的です。お盆のご挨拶とともに、実用的で日持ちする贈り物を選ぶ傾向があります。

沖縄でもこの点は同様で、親戚宅を訪ねる際は「お中元」として食品や日用品を手土産に持参する習慣があります。

一方、沖縄でよく耳にする「ウサンミ(御三味)」は、訪問する側が持参するものではなく、仏壇のある家が用意するお供え料理(重箱料理)のこと。

ナカヌヒーやウークイの日に、ご先祖様への感謝を込めて供えられる御馳走であり、家族や訪問者とともにいただく“共食”の文化が根づいています。

このように、手土産の性質や予算感、用意する側の違いに注目すると、沖縄と本州では同じ「お中元」であっても、その背景には異なる文化が息づいていることがわかります。

お付き合いを円滑にするために知っておきたいこと

お盆の過ごし方や時期には地域差があるからこそ、親戚や知人とのやり取りでは「相手の立場に配慮した対応」が大切になります。

特に、言葉の意味の取り違いや、マナーの違いに注意しておくことで、思わぬ行き違いを防ぎ、よりよい人間関係につながります。

「新盆」と「新暦盆」の違いに要注意

お盆の話題でときどき混同されるのが、「新盆(にいぼん・しんぼん)」と「新暦盆(しんれきぼん)」です。

この2つはまったく異なる意味を持つ言葉なので、注意が必要です。

●新暦盆(しんれきぼん)…暦の上で7月に行うお盆のこと。東京など一部地域で見られる行事時期の違いを指します。

沖縄で初盆にあたる「新盆」は、沖縄の言葉で「ミーボン」と呼ばれますよね。旧盆で行う沖縄では、ミーボン(初盆)も旧暦7月13日~15日の日程です。

この他、たとえば「今年は新盆なんです」と聞いて、「東京だから7月なんだな」と早合点すると、失礼にあたる可能性もあるため注意しましょう。

・沖縄の初盆は“しない”が基本?本州と異なるミーボンの風習と訪問マナー

どちらの地域にも敬意をもって過ごす心構え

お盆の形や日程が違っていても、その根底にあるのは「ご先祖を敬う心」です。

だからこそ、お付き合いの際には、地域ごとの風習や文化を否定せず、敬意をもって接する姿勢が大切です。

●相手の地域のお盆時期に合わせて「ご先祖様のお迎え、お疲れ様でした」と声をかける

●沖縄の旧盆を知らない人にもやさしく日程や背景を説明する

●初盆を迎えるご家庭には、静かな気遣いと配慮を忘れずに

「うちはこうだから」ではなく、「相手はこうなんだな」と受け止めることで、供養に込めた想いや敬意が、人間関係をより円滑にしてくれるはずです。

まとめ|違いを知ることで“供養の気持ち”が深まる

お盆の時期や過ごし方は、地域によってさまざまです。

7月に迎える新暦盆、8月の月遅れ盆、そして旧暦に沿った沖縄の旧盆──。

どのスタイルであっても、ご先祖様を敬い、感謝を伝える心に変わりはありません。

「なぜこの日なのか」「どういう意味があるのか」を知ることで、毎年のお盆がより深く、温かい時間になるはずです。

2025年のお盆も、地域やご家族の習わしを大切にしながら、心を込めた供養の時間をお過ごしください。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

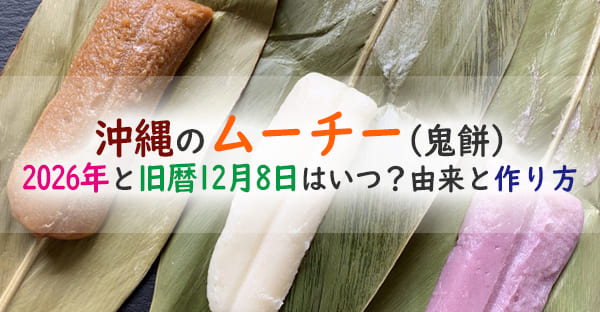

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

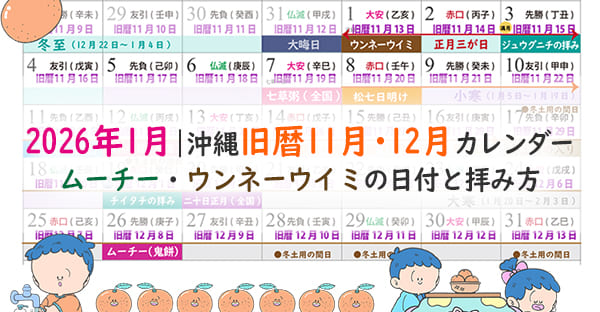

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

カテゴリ