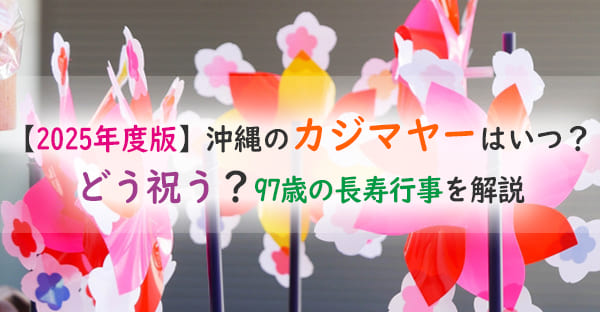

【2025年度版】沖縄のカジマヤー|97歳を祝う長寿行事と拝みの手順

沖縄の「カジマヤー」は、数ある長寿祝いのなかでも特別な97歳を迎える人を祝う行事です。

風車を飾り「子どもに還る喜び」を表すこの祝いは、旧暦9月7日に行われ、2025年は10月27日(月)にあたります。地域によっては盛大なパレードを行うこともあれば、家庭でお供えや拝みをして祝うこともあります。

本記事ではカジマヤーの由来や意味に加え、準備に必要な飾りや家庭での拝み方、現代的な祝い方まで詳しく解説します。

目次

カジマヤーとは?97歳を祝う沖縄の長寿行事

◇沖縄には「トゥシビー」と呼ばれる生年祝いの風習があります。

その中でも特別なものが、97歳を迎える人を祝う「カジマヤー」です。風車をシンボルとして飾り、人生を一巡して「子どもに還る」と考えられる大切な長寿行事で、沖縄独特の文化として今も受け継がれています。

トゥシビーと生年祝いの位置づけ

◇沖縄では干支が一巡する節目に「トゥシビー(年祝い)」を行います。

61歳、73歳、85歳、97歳などが代表的で、長寿を喜び、厄を祓う意味を込めて盛大にお祝いします。

なかでも97歳は「人生の大きな区切り」とされ、特別な意味を持ちます。カジマヤーは、このトゥシビーの中でも最も華やかで、多くの親族や地域の人々に祝福される行事です。

風車(カジマヤー)に込められた意味と由来

◇「カジマヤー」という名称は沖縄の方言で風車を意味します。

97歳を迎える人に風車を持たせたり飾ったりするのは、風車が「童心」「無邪気さ」を象徴し、人生を一巡して子どもに還ることを表すためです。

また、風車の軽やかに回る様子は「これからの人生も軽やかで健やかに」との願いも込められています。この風車は祝いの場を彩るだけでなく、参加者にも配られ、長寿の福を分け合う象徴となっています。

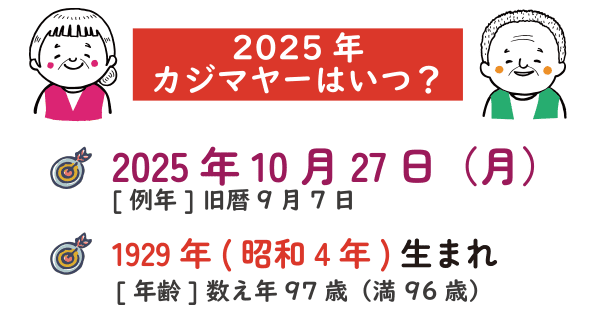

2025年のカジマヤーはいつ?

カジマヤーは旧暦9月7日に行われる行事で、毎年新暦に換算した日付が異なります。そのため、対象となる家庭では早めに日程を確認し、親族への案内や準備を整えることが大切です。

2025年は10月27日(月)

◇2025年の旧暦9月7日は、新暦に換算すると 10月27日(月) にあたります。

この日がカジマヤーの当日となり、各地で97歳を迎える方々の長寿祝いが行われます。

沖縄では地域によって、集落全体で盛大に祝うところや、家族や親族で家庭的に祝うところなど、祝い方に違いがありますが、いずれも「97歳を迎えられた喜び」を分かち合う特別な日です。

該当する生まれ年

◇2025年にカジマヤーを迎えるのは、1929年(昭和4年)生まれの方々です。

干支でいうと巳年(へび年)にあたり、誕生日に関わらず旧暦で数え年97歳になる人が対象となります。沖縄では「トゥシビー(生年祝い)」は旧暦で数えるのが基本であり、満年齢ではなく数え年で祝う人が多いでしょう。

カジマヤーの飾りと準備

カジマヤーを迎えるにあたり、家庭や地域で用意するお飾りや衣装にはそれぞれ意味があります。伝統を大切にしながらも、現代では規模やスタイルに合わせて準備する家庭も増えています。ここでは代表的な準備物を紹介します。

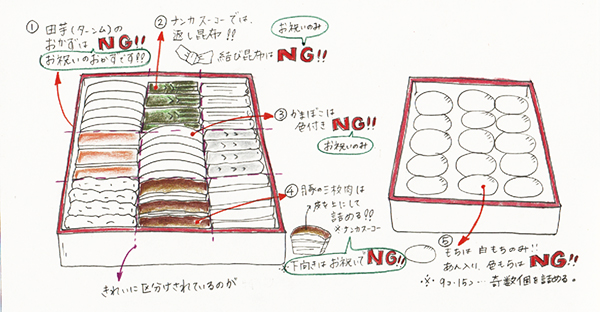

9升7合のお米と風車9本

◇カジマヤーでは「97」にちなんで、9升7合のお米をお供えします。

これは「一生食べ物に困らないように」との願いが込められた縁起物です。また、風車(カジマヤー)を9本立てるのも習わしで、子どもに還る象徴と長寿の喜びを表します。

これらは主に床の間(トゥクヌマ)にお供えされ、祝福の場を華やかに彩ります。現代は床の間(トゥクヌマ)のある家庭も少なくなり、現代ではお客様が集まるリビングに9升7合のお米を供えることが増えました。

配布用の風車や祝い菓子

◇祝いの席では、参列した親族や地域の人々に風車やお菓子を配る習慣があります。

風車は「長寿のおすそ分け」、祝い菓子は「福を分かち合う」意味を持ちます。

最近では風車の代わりに紅白のタオルや昆布、日用品などを配る家庭もあり、受け取った人が日常で使える心遣いが喜ばれています。

衣装(赤い装束・琉装)の意味

◇カジマヤーの主役となる97歳の方は、赤い装束や琉装を身につけることが多いです。

赤は「魔除け」「長寿」「生命力」を象徴し、祝いの席にふさわしい色とされています。華やかな琉装や赤い帯を身につけることで、主役の存在を際立たせ、集まった人々が一層盛大にお祝いできる雰囲気が生まれます。

家庭でのカジマヤーの拝み方

カジマヤーは地域やホテルで盛大に祝うこともありますが、家庭での拝みも大切な行事です。家の神様であるヒヌカンや仏壇、床の間にお供えをし、97歳を迎えられたことへの感謝を伝えます。

ヒヌカンへのお供えと拝み

◇拝みは台所の神様・ヒヌカンから始めます。

朝、ヒヌカン(火の神)へお供え物をして、長寿を迎えられたことへの感謝と家族の健康を祈ります。主にヒヌカン(火の神)のお世話をしている家族が、お供え物を整えて拝みましょう。

[日頃のお供え物]

・供え葉(チャーギやクロトンなど)

・ミジティー(水)

・マース(塩)

[カジマヤーのお供え物]

・赤ウブク(赤飯など)3膳

・ウチャヌク(白もちの3段重ね)3組

・酒

・ハナグミ(花米)1皿

・アライグミ(洗い米)2皿

[お線香]

●ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・日本線香の場合…15本、簡易版5本

・ヒラウコー(沖縄線香)の場合…タヒラ半(2枚半)

白もちであるウチャヌクは、下に白紙を敷いて乗せるとくっつかずに便利です。

ヒヌカンは家庭の火の神として暮らしを見守る存在であり、ここで丁寧に拝むことで祝いが円満に進むとされています。

・ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

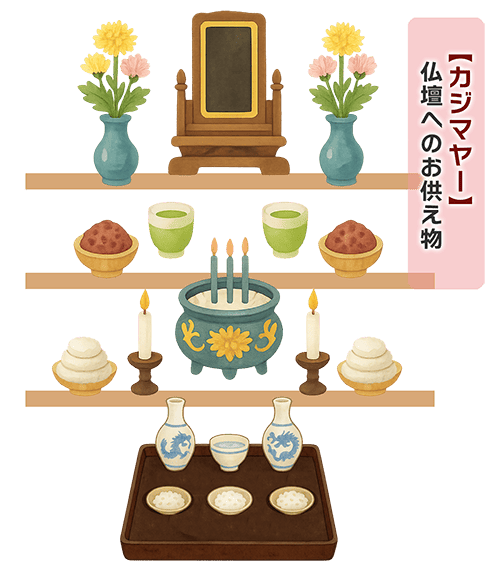

お仏壇へのお供えと拝み

◇次に仏壇へお供えをします。

先祖に97歳の祝いを報告します。お仏壇での拝みは「これまで見守ってくださったご先祖への感謝」と「これからも健康で長生きできるように」との願いを込める大切な儀式です。

[日頃のお供え物]

・供え花(菊や季節の花など)2立

・ウチャトゥー(お茶)2杯

[カジマヤーのお供え物]

・赤ウブク(赤飯など)2膳

・ウチャヌク(白もちの3段重ね)2組

・酒

・ハナグミ(花米)1皿

・アライグミ(洗い米)2皿

[お線香]

●ジュウニフンウコー(十二本御香)

・日本線香の場合…12本、簡易版4本

・ヒラウコー(沖縄線香)の場合…タヒラ(2枚)

「今日の良き日にカジマヤーユーエーを行う運びとなりました。ヒヌカンガナシー(火の神の神様)・ウヤフジガナシー(ご先祖様)のお見守りで、無事にこの日を迎えることができました。」

「これからも御守護いただき、健康に体も丈夫で過ごせますよう、お見守りください。(ミーマンティー ウタビミスーリー)、ウートゥートゥー」

…などとこれまでの御守護への感謝を伝えると良いでしょう。

・沖縄の仏壇掃除完全ガイド|御願・お盆・お彼岸前に整える作法

トゥクヌマ(床の間)へのお飾り

◇リビングに9升7合のお米やカジマヤー(風車)、升(マス)を飾ります。

昔ながらの沖縄の家でトゥクヌマ(床の間)がある家では、お客様を迎え入れる準備をしながら、カジマヤーの飾りつけをします。

現代ではトゥクヌマ(床の間)を持たない家庭も多いので、リビングや棚の上などに、簡易的な飾り場所を作る流れです。

・9升7合のお米

・お米に9本の風車を差す

・祝い菓子などを飾る

・9升7合を計った枡

家族や来客が祝いの場として目にできるように整えます。かつて床の間は家の中で特別な場所とされており、長寿を迎えた喜びを象徴的に示す場になります。

カジマヤーを盛大に祝う地域行事

カジマヤーは家庭での拝みだけでなく、地域を挙げて盛大に祝う行事としても知られています。伝統的なパレードからホテルでの祝宴まで、時代や地域によって祝い方には幅があります。

集落や地域でのパレード(道ジュネー)

◇集落を練り歩く「道ジュネー」が有名です。

伝統的なカジマヤーでは、祝い主を車や御輿に乗せ、集落を練り歩く「道ジュネー」が行われます。親族や地域の人々が集まり、音楽や踊りを交えて盛大に長寿を祝う光景は、沖縄独特の華やかさがあるでしょう。

カジマヤーパレードが十字路にあたると、沿道の人々にも風車や祝い菓子が配られ、長寿の喜びを地域全体で共有する様子が伺えます。

ホテルやホールでの現代的なお祝い

◇家族・親族でホテルでの会食を楽しむカジマヤーも増えました。

近年では、核家族化や生活環境の変化により、ホテルや貸しホールで親族を招いた祝宴を開くケースも増えています。

琉装や赤い衣装をまとった主役を囲んで、余興やカラオケを楽しむなど、現代的なスタイルでアレンジされることもあります。

こうした場では「伝統を取り入れつつ、家族が無理なく祝える」方法として定着しつつあります。

お返し(あやかり昆布・タオルなど)の準備

◇お祝いのお返しにあやかり昆布やタオルなどを加えましょう。

カジマヤーでは、祝いに参加してくれた人々へお返しを用意するのが一般的です。

定番は「長寿にあやかる」意味を込めた昆布や、実用的なタオル、紅白のお菓子など。

配る風車もお返しの一つとされます。受け取った人は「長寿の福を分けてもらった」と考え、喜ばれる習慣です。

全国の長寿祝いとの違い

日本には各地に長寿祝いの風習がありますが、沖縄のカジマヤーは特に独特な位置づけを持っています。ここでは全国的に知られる米寿や白寿との違い、そして沖縄独自の考え方を紹介します。

米寿(88歳)や白寿(99歳)との比較

全国的にも、還暦や古希と同じく節目の年齢として広く祝われています。

けれども沖縄の「長寿祝い」と全国的な長寿祝いでは、祝う年齢が異なる点が、大きな違いです。

・88歳の「米寿」

・99歳の「白寿」

・100歳の「百寿」

これに対し沖縄では、97歳の「カジマヤー」が大きな区切りとされ、他地域には見られない独特の行事となっています。

風車を象徴として「子どもに還る」と捉える点も、全国の長寿祝いとの大きな違いです。

沖縄独自の「ウフトゥシビー(大年目)」の考え方

◇沖縄の厄年は自分の「干支年」です。

沖縄では生まれ年にあたる干支の年を「ウフトゥシビー(大年目)」と呼び、厄祓いをする習慣があります。

全国でいう「年男・年女」と同じ年回りが沖縄では厄年にあたり、厄除けの拝みを行う家が一般的です。

初めて迎える13歳のウフトゥシビーは「十三祝い」とされ、12の年神を一巡したことで成人として認められる大切な節目となります。

・61歳(数え60歳/満61歳)…還暦

・73歳(数え72歳/満73歳)

・85歳(数え84歳/満85歳)

・97歳(数え96歳/満97歳)…カジマヤー

[その他、沖縄の長寿祝い]

・89歳(数え88歳/満89歳)…トーカチ

…で祝います。特に97歳のカジマヤーは「人生を一巡して子どもに還る」とされる盛大な行事です。ただし本州の影響を受け、沖縄でも88歳は「トーカチ(斗掻)」として祝われるようになり、独自の伝統と外来の風習が併存しています。

・沖縄の米寿祝い「トーカチ」|2025年旧暦8月8日の由来と祝い方

・ウフトゥシビーは厄年のお祓い☆災難を避ける旧正月の御願

まとめ|長寿を喜び、感謝を伝えるカジマヤー

カジマヤーは、沖縄で97歳を迎える方を盛大に祝う特別な行事です。風車を象徴に「子どもに還る喜び」を表し、本人の長寿をたたえると同時に、家族や地域が一体となって喜びを共有します。

2025年は旧暦9月7日にあたる 10月27日(月) がカジマヤーの日です。家庭での拝みやお供え、地域での祝宴や現代的なパーティーなど、祝い方は時代に合わせて多様化していますが、根底にあるのは「ここまで生きてこられたことへの感謝」と「これからも健やかに」という願いです。

由来や準備の意味を理解したうえで、家族みんなで心を込めて祝うことで、カジマヤーはより特別で思い出深い一日になるでしょう。

- カテゴリー:

- 沖縄の御願行事について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2025年版】沖縄の冬至「トゥンジー」の過ごし方!お供え物と拝み方を解説

【2025年版】沖縄の冬至「トゥンジー」の過ごし方!お供え物と拝み方を解説 【沖縄の御願】ヒヌカン、沖縄各地に広がる5つのタブー

【沖縄の御願】ヒヌカン、沖縄各地に広がる5つのタブー 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 沖縄のお墓は正に「家」。琉球墓の5つの魅力とは

沖縄のお墓は正に「家」。琉球墓の5つの魅力とは 一年忌(イヌイ)法要の手順。施主が行う5つの流れとは

一年忌(イヌイ)法要の手順。施主が行う5つの流れとは 沖縄の一年忌(イヌイ)の法要。忙しい時でも進める手順

沖縄の一年忌(イヌイ)の法要。忙しい時でも進める手順

カテゴリ