沖縄のお盆料理の基本マナー|ジューシー・御膳・重箱料理の供え方

沖縄のお盆では、ジューシーやウサンミ(重箱料理)、御膳などを仏壇に供えてご先祖様をお迎えし、見送る風習があります。

けれども、「どの料理をどの日に?」「重箱の並べ方は?」など、いざ準備をしようとすると戸惑うことも多いのではないでしょうか。

本記事では、沖縄のお盆料理にまつわる基本マナーや、ウンケー・ナカビ・ウークイでの供え方の違い、重箱の構成や箸の意味などを、実例を交えてわかりやすく解説します。

形式にとらわれすぎず、ご先祖様への感謝がきちんと伝わる「心のこもったお供え」のヒントになれば幸いです。

目次

沖縄のお盆料理の基本とは?

沖縄のお盆では、ご先祖様への供養として料理をお供えするのが一般的です。

「重箱料理(ウサンミ)」や「御膳料理」はもちろんのこと、朝・昼・晩の食事として日ごとに異なる献立を整えるご家庭もあります。

このセクションでは、まずは沖縄のお盆料理の基本的な構成や、それぞれの料理が持つ意味について紹介します。

重箱料理「ウサンミ」とは|清明祭や法要にも登場する定番料理

「ウサンミ(御三味)」は、沖縄の供養行事で用いられる重箱料理につめるご馳走のことで、旧盆の最終日「ウークイ(お見送り)」に供えるのが一般的です。

ウサンミには、「ラフテー(豚の煮付け)」「かまぼこ」「昆布巻き」など、沖縄の伝統的なごちそうが詰められます。

このウサンミは、清明祭(シーミー)や法事などでも使われる定番料理であり、ご先祖様への感謝を“ごちそう”で表現するという意味が込められています。

地域や家庭によって詰める内容はさまざまですが、いずれも「奇数品目」で用意するのが基本とされています。

・沖縄の年中行事、清明祭☆一年で最も盛り上がる墓前祭とは

ジューシー・ウサチ・吸い物など、御膳料理との違い

一方、旧盆中日(ナカビ・ナカヌヒー)に供えるのは、ご先祖様の一日三食をイメージした「御膳料理」です。

献立は朝・昼・晩でそれぞれ異なりますが、基本的にはジューシー(炊き込みご飯)・ウサチ(酢の物)・吸い物・煮物などを一汁三菜形式で整えるのが一般的です。

重箱のウサンミが“豪華なごちそう”であるのに対し、御膳料理は“日常の食事”に近い構成。

「日々の暮らしをともに過ごす」ような気持ちで供えるのが特徴です。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

仏壇や家族の食卓で供える“毎食ごとの料理”も忘れずに

沖縄では、旧盆中に仏壇へ朝・昼・晩の三度のお膳を供える家庭も多く、とくに中日(ナカビ・ナカヌヒー)は三度の供え物が欠かせない日とされています。

それぞれの料理は、あくまで“家族の食事と同じもの”で構いません。むしろ、「自分たちと同じものを召し上がってください」という気持ちを込めることが大切です。

また、供えたあとは家族で手を合わせてから下げ、皆で分けて食べるという流れも、沖縄らしい供養のかたちのひとつです。

供えるタイミングと献立の基本

家や地域によっても違いはありますが、沖縄の旧盆では一般的に、3日間を通して、それぞれお供え物が異なります。

ウンケー(迎え日)・ナカビ(中日)・ウークイ(送り日)という3日間の流れに合わせた献立を用意し、ご先祖様へのおもてなしをするためです。

ここでは、日別に供える料理の内容と基本的な考え方をご紹介します。

ウンケー(初日)の料理|ジューシーと酢の物が中心

ウンケーは、ご先祖様をお迎えする初日です。

あくまで「お迎えの日」であり、ウークイのような豪華なごちそうは用意しません。

料理は「簡素に、けれど心を込めて」が大切とされ、初日は“胃を慣らす”という意味合いも含まれています。

●ウンケージューシー

…ショウガを加えた香り高いジューシー(沖縄風炊き込みご飯)

●ウサチ(酢の物)・季節の野菜のお浸しなど

…比較的あっさりした箸休めとなる料理

旧盆初日のウンケージューシーにショウガを加えるのは、ショウガの強い香りは、ご先祖様と一緒についてきたチガリムン(浮遊霊や悪霊、餓鬼など)が嫌う香りとされてきたためです。

また、沖縄では旧盆初日のウンケーにお墓参りをする風習がある地域や家は少ないものの、なかにはお墓参りを済ませてから、仏壇にお供えをする家も見受けます。

・沖縄のお盆「ウンケー」とは?仏壇飾り・御膳・御願まで初日の流れを解説

ナカビ(中日)の料理|三度の御膳と甘菓子も供える

ナカビは、ご先祖様と最も長く過ごす一日です。

この日は朝・昼・晩の3度、異なる献立を仏壇に供えて、家族で一緒に食事を楽しむとされてきました。

●朝の「ヒミティムン(朝飯)」には、白米やジューシーを中心に、白米またはジューシーを中心に、煮物・吸い物・酢の物などを添える“一汁三菜”が基本です。

●昼ご飯の「アサバン」はスーミン汁(にゅう麺)など。

●夜ご飯「ユウバン」はご馳走のおかずにご飯、みそ汁です。

●家庭によっては、おやつの時間に「あまがし」や果物を供えることもあります。

また、ナカビ(中日)のご馳走として、ふかした芋類を供える家もあるでしょう。

いずれにしても「ご先祖様が自宅に滞在している日」と考え、日常の食事のようにきちんと時間を分けて供え、家族と一緒に食事を楽しむ気持ちが、丁寧なおもてなしにつながります。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

ウークイ(最終日)の料理|ウサンミとウチカビで見送り

ウークイは、ご先祖様をお見送りする最終日。

この日には、沖縄の重箱料理に詰めたご馳走「ウサンミ(御三味)」や、餅・果物などを豪華に供えてお見送りします。

(定番メニュー)

・かまぼこ

・ラフテー(皮つき豚の三枚肉の角煮)

・昆布巻き

…など。

また、精霊の旅立ちに必要な「あの世のお金」として、ウチカビ(打ち紙)を添えて、ウークイ(お見送り)の儀式の際に、焚き上げます。

かつての沖縄では重箱料理のウサンミはご馳走、沖縄の旧盆最終日には、家族もご先祖様と一緒にご馳走を楽しみ、宴を楽しむ風習がありました。

ご先祖様を丁寧に送り出す意味を込めて、最も華やかな料理を用意する日といえるでしょう。

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

重箱料理ウサンミの供え方マナー

ウークイ(旧盆最終日)に供える「ウサンミ(御三味)」は、ご先祖様を送り出す日のごちそうです。

そのため、料理の内容だけでなく、供え方や重箱の並べ方にも気を配ることで、丁寧な“お見送り”の心を形にできます。

ここでは、沖縄ならではの重箱料理ウサンミの供え方マナーを、ポイントごとに整理してご紹介します。

料理の数は奇数|7品・9品などが基本

ウサンミの料理は、奇数の品数で用意するのが基本です。

7品または9品が一般的で、これは「縁起が良い」とされる奇数を重視する沖縄の供養文化に由来しています。

奇数は“陽の数字”とされ、仏事や祝い事で重視される傾向があり、偶数は分かれることを連想させるため避けられるのです。

定番の料理には以下のようなものがあります。

● クーブマキ(昆布巻き)

● かまぼこ

● 揚げ豆腐・田芋の煮物・こんにゃくなど

● 魚の天ぷらや野菜炒めなど

※料理の内容や組み合わせは地域・家庭によって異なるため、絶対的な決まりはありません。ご先祖様が好んでいた食材を取り入れるのも心遣いのひとつです。

おかず重・むち重(餅重)の並べ方|仏壇側・手前の順番に注意

重箱料理(ウサンミ)は、集まった家族・親族の人数に合わせて、一般的に二段重の「カタシー(片方)」、もしくは四段重の「チュクン(両方)」を供えます。

地域によっては果物や甘菓子を詰めた“菓子重”を用意することもあるでしょう。

近年では仏壇がコンパクトになったことから、縦に重箱を並べる家庭も増えました。この場合、仏壇に近い側から「おかず重」「むち重」の順番に並べます。

● 一番奥(仏壇に近い側)…おかず重(煮物や揚げ物など)

● 手前側…むち重(餅や赤飯、重ね餅など)

※真ん中に果物や甘菓子を詰めた“菓子重”を挟む場合もあります。

重箱のフタは外し、料理が見えるようにして供えるのがマナーです。

見た目の華やかさや彩りも意識しながら、丁寧に盛りつけましょう。

ソーローハーシの添え方|“ご先祖様の箸”の意味と位置

ウークイでウサンミを仏前に供える際は、「ソーローハーシ(精霊箸)」と呼ばれる割り箸を1膳、料理の中央に添えるのが基本です。

この箸は「ご先祖様が召し上がる象徴」とされ、丁寧に折って中央に斜めに置くなど、食事とは異なる特別な扱いをします。

一般的には、一本(または一膳)だけを供えるのが作法とされており、「家族の代表としてご先祖様の霊をお迎えする」という意味が込められています。

これは「一本で足りるほどご先祖様と気持ちが通じている」という考え方とも言われます。

● 箸置きがあれば使用し、なければ料理の右横に丁寧に添える

※複数本や複数膳は使いません。「一本の箸(割り箸)」を使用し、“精霊箸”として扱います。

ただし、複数のトートーメー(位牌)を祀る家庭や旧家では、ご先祖様ごとに箸を供える場合もあり、地域や家ごとの慣習により異なるケースも見られます。

大切なのは、形式にとらわれすぎず、ご先祖様への敬意と感謝の気持ちを込めて供えることです。

比嘉朝進『沖縄の年中行事』

御膳料理の配膳マナーと実例

沖縄の旧盆では、中日(ナカビ・ナカヌヒー)に3度の御膳を供えるのが一般的です。朝・昼・夕それぞれに異なる献立を用意し、仏前で丁寧に配膳することが、ご先祖様への心からのおもてなしとされています。

ここでは、中日(ナカビ・ナカヌヒー)の御膳料理の基本的な献立と、供え方のマナーをご紹介します。

朝・昼・夕で違う献立|ナカビに供える基本形とは

中日(ナカビ・ナカヌヒー)には「朝・昼・晩」と3度に分けて食事を供えるのが基本です。それぞれの献立には以下のような特徴があります。

白米やジューシーを中心に、味噌汁、煮物、ウサチ(酢の物)などを添えた一汁三菜が基本。

● 昼食(アサバン)

スーミン汁(にゅう麺)や軽めの麺料理が多く、地域によっては軽食扱いで済ませる家庭もあります。

● 夕食(ユウバン)

ジューシーや白米に、ご馳走のおかず、みそ汁を添えて最も豪華に整える家庭が多いです。

※家庭によっては、おやつの時間に甘菓子(あまがし)や果物を供えることもあります。

御膳は必ずしも豪華である必要はありません。大切なのは「時間帯ごとに供える」ことで、日常生活と同じようにご先祖様と過ごす気持ちを表します。

これらの献立内容は、先にご紹介した『ナカビの料理』セクションとも重なりますが、こちらでは御膳としての“食器の配置”や“供え方のマナー”を重視してご紹介しています。

配膳の作法|線香(ヒラウコー)を焚くタイミングにも注意

御膳を供える際は、料理を丁寧に並べ、ヒラウコー(沖縄線香)を添えてお供えします。作法としては以下の点に注意しましょう。

● 食器の向きは、ご先祖様から見て正面に整える

● 飯椀(ご飯)は左、汁椀(味噌汁)は右が基本配置

● ヒラウコー(または日本線香)を供えるのは食事を出す直前

●日本線香の場合…3本、もしくは1本

●ヒラウコーの場合…半ヒラ(縦半分に折る)

料理を供えたら、「どうぞお召し上がりください」と静かに手を合わせ、ご先祖様に心を込めて感謝を伝えましょう。

家族で食べる料理との“取り分け”もOKな現代スタイル

近年では、仏前に供える料理と家族が食べる料理を分けるのではなく、「取り分けて供える」スタイルも広く浸透しています。沖縄では、この取り分けたご馳走を「ウチャワキ(お茶脇)」とも言います。

●ウハチ(お初)

…家族の夕食として用意した料理を、家族が食べる前に、最初に少し取り分けて、仏前に供える(初めのひと口を、ご先祖様へ食べていただく)

● ウサンデー(お下がり)

…仏前に供えた御膳料理を下げた後、家族で食べる。食後は「一緒にいただきました」と報告する

このように、無理なく続けられる供養方法が今も残り、家庭や地域の事情に合わせた柔軟な考え方が広がっています。

大切なのは、形式よりも「ご先祖様とともに過ごす気持ち」。家族の営みのなかで、ごく自然に供養を取り入れていく姿勢が尊ばれています。

まとめ|料理にも想いを込めてお迎えとお見送りを

沖縄の旧盆では、ご先祖様をお迎えし、もてなし、そしてお見送りする一連の流れにおいて、「料理」は大切な供養の一部とされています。

初日のウンケーでは香り高いジューシーと酢の物を供え、中日のナカビでは朝昼晩の御膳を整え、最終日ウークイには重箱料理「ウサンミ」で心を込めて送り出します。その一つひとつに、先祖を敬う気持ちや、家族を思う温かさが込められているのです。

また、近年では仏前と家族の食卓をつなぐ日頃の食事を取り分けたり、故人が生前に好きだったおかずを供える家庭も増え、形式に縛られず、暮らしの中で供養の心を伝える工夫も見られます。

大切なのは、豪華さではなく、「ともに過ごす時間」と「感謝の気持ち」です。

2025年の旧盆も、料理を通じてご先祖様とのつながりを感じ、心を込めて迎え送りする、かけがえのない3日間にしていきたいものです。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

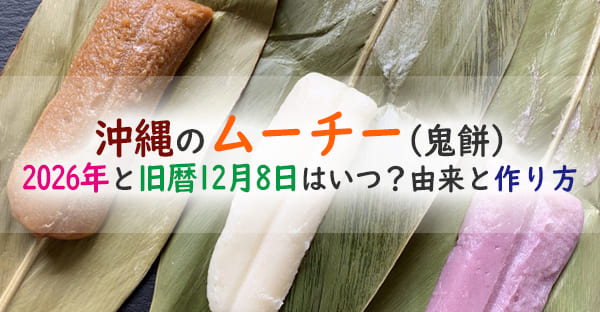

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

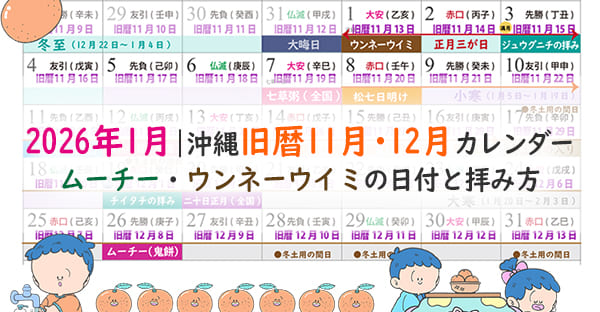

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

カテゴリ