沖縄旧盆のお供え物⑤ウンケー・ナカビ・ウークイごとの役割と意味を解説

沖縄の旧盆では、ご先祖様を迎えて3日間ともに過ごし、感謝とともにお見送りします。

2025年の旧盆は、9月4日(木)から6日(土)までの3日間。

その間、仏壇に供えるお供え物には、見た目や種類だけでなく、ひとつひとつに深い意味や役割が込められているのをご存じでしょうか?

ジューシーや酢の物、果物、重箱料理、ウチカビ──

どれも、ただ「並べるため」のものではなく、ご先祖様を迎え、もてなし、送り出すための大切なしつらえです。

このコラムでは、ウンケー・ナカビ・ウークイそれぞれの日に供える代表的なお供え物と、その意味をやさしく解説。

はじめて宗家を任された方や、家族で旧盆を学びたい方にもおすすめの内容です。

関連コラムとあわせて、3日間の流れをイメージしながらご覧ください。

目次

沖縄旧盆のお供え物とは?|3日間の供養行事で異なる意味と役割

沖縄の旧盆の3日間(ウンケー・ナカビ・ウークイ)では、日ごとに異なるお供え物が用意されます。

その一つひとつには、ご先祖様を迎え、もてなし、感謝を込めて送り出すという行事の流れに沿った意味や役割が込められています。

特に沖縄では父方の血族を基準とした、先祖代々位牌「トートーメー」を祀る仏壇を持つ本家「ムチスク(宗家)」では、親族の中心として供え物を丁寧に整えることが大切とされます。

ここではまず、沖縄の旧盆3日間共通で用意される代表的なお供え物の意味を紹介します。

仏壇を彩るお供え物の基本と宗家の役割

沖縄の旧盆でのお供え物は、本州のお盆とは違い、ウージ(サトウキビ)など、沖縄ならではのお供え物も少なくありません。例えば、下記のようなお供え物があります。

…ご先祖様の“杖”や“帰り道の目印”とされ、仏壇の両脇に対で飾ります。

●ソーローハーシ(精霊箸)

…ご先祖様専用のお箸。仏壇のお膳に添えるほか、旅立ちの際のお土産にも。

●ナイムン(果物)

…バナナやリンゴなど、両親やご先祖様への敬意を表す果物を丁寧に盛りつけます。

これらは宗家としての“心配り”を形にするものであり、行事全体の要となる仏壇飾りの土台でもあります。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

ウンケーのお供え物|ご先祖様を迎えるための準備

旧盆初日のウンケーは、ご先祖様をこの世にお迎えする日。仏壇や門前に供える品々には、「ようこそお戻りください」の気持ちを込めた“迎えのしつらえ”が揃います。

ウンケージューシーや酢の物は“魔除け”としての役割

ウンケーで供える炊き込みご飯「ウンケージューシー」は、香りの強いショウガやフーチバー(よもぎ)を加えるのが特徴です。これは、無縁仏や邪気を寄せつけない魔除けの意味を持っています。

また、ウサチ(酢の物)は、ご先祖様以外の存在(チガリムン)への“代替食”としての役割があり、静かに境界線を保つ重要なお供えです。

サトウキビや葉付きショウガの意味と飾り方

仏壇の両脇に立てるグーサンウージは、ご先祖様の杖や乗り物の手綱の象徴です。長さや節の数に決まりはありますが、「まっすぐ立てる」「左右対称に飾る」ことが大切とされています。

さらに、葉付きのショウガは香りと見た目で邪気を祓い、ご先祖様が安心して降りてこられるような“清らかな場”を整える役目を果たします。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

ナカビのお供え物|一緒に過ごす“団らんの日”に込めた意味

旧盆の中日「ナカビ」は、ご先祖様が仏壇のある家で一日を過ごす、いわば帰省滞在日のようなもの。

この日は朝・昼・夕と食事を供え、静かに感謝の時間を共にする日とされています。

ナカビに供える料理は、ただの食事ではなく、「ご先祖様を守り、もてなし、安心して過ごしてもらう」という祈りが込められています。

酢の物は“無縁仏とご先祖様の境界線”として

ナカビの朝膳や夕膳に添えられる「酢の物(ウサチ)」は、旧盆のお供えの定番です。

この酢の物は沖縄では「ナマシグヮー」とも呼ばれ、地域によっては無縁仏(チガリムン)への代替食ともされます。

文献にも「ご先祖様のジューシーを無縁仏に奪われないよう、酢の物を添える」といった記述があり、その背景には、「ここはご先祖様のための空間です」と目に見えない結界を示す役割があると語り伝えられています。

そうめんは“心をゆるめる”ためのやさしい料理

ナカビの昼食には、昔ながらの風習として「ソーミン汁(そうめんの吸い物)」を供える家庭もあります。

これは「今日は無理せず、ゆったり過ごしてね」という気持ちを表した、くつろぎの象徴。

また細く長い形状から、全国的には「長寿」「縁をつなぐ糸」の象徴とされることも多く、沖縄のナカビでも、そうした“ご先祖様と子孫を穏やかにつなぐもの”として選ばれてきたのかもしれません。

“好きだったもの”を供える現代のスタイル

近年では、お菓子・フルーツゼリー・缶詰・市販の惣菜などを添える家庭も増えています。

これは形式ではなく、「あなたが好きだったから」「これも召し上がってください」という身近な愛情表現としての供え物です。

特別な献立でなくとも、“共に過ごす”という気持ちが何よりの供養になる――

ナカビのお供え物は、そんな現代的な心のかたちに進化しています。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

ウークイのお供え物|感謝を込めて見送る日の重箱料理

旧盆最終日の「ウークイ」は、ご先祖様をあの世へ見送る大切な日です。

この日は、心を込めて供えた重箱料理(ウサンミ)やウチカビ(あの世のお金)を通じて、三日間の感謝とともに「また来年もお越しください」という気持ちを届けます。

お供え物のひとつひとつが、ご先祖様の“旅立ちの支度”となる――

そんな想いが込められた、ウークイならではの供養文化をご紹介します。

ウサンミ(重箱料理)とウチカビの意味

ウークイの日には、仏壇へご先祖様の“最後のごちそう”としてウサンミ(重箱料理)を供えます。

この重箱には、数や形、食材のひとつひとつに意味が込められており、単なる料理ではなく“祈りの器”として扱われてきました。

料理の数は奇数|重箱は“割れない縁”の象徴

ウサンミに詰める品数は5品・7品・9品などの奇数が基本とされ、「割れない=縁が切れない」ことを意味します。

また、重箱という“重ねる器”そのものが「代々のつながり」「繁栄」を表すとされ、

ご先祖様への感謝と、子孫繁栄の願いを同時に託すものでもあります。

果物は“親”の象徴として|父母の存在を敬う

重箱に添える果物にも意味があります。たとえば――

・ミカンやリンゴは「女性性=母」の象徴

・ミカンは袋がたくさんあることから「子孫」の象徴

このように、果物を通して父母を敬う気持ちを表し、家庭によっては「一対」として供える習慣もあります。

また、沖縄の言葉で果物は「ナイムン(無い物)」と呼ばれ、本来は手に入りにくい特別な贈り物=ごちそうとしての意味も重なります。

ウチカビは“あの世での安心”のために

ウークイで欠かせないのが、ウチカビ(後生紙)=ご先祖様があの世で使うお金です。

家長が5枚、それ以外の家族は3枚ずつ焚くのが一般的で、仏前の拝みが済んだあとにカビバーチ(焚き器)で丁寧に燃やします。

文献によれば、「ウチカビの煙が青く立つと、想いが届いた証」と語る地域もあり、焚いたあとに酒をかけて火を鎮めるのが習わしです。

このように、ウサンミもウチカビも、単なる食事や道具ではなく、

あの世へ向かうご先祖様をねぎらい、安心して送り出すための支度”として整えられるものなのです。

ミンヌク(水の子)やウージで道案内と手助けを

門前には、仏前で使ったカビバーチ(焚き器)を置き、そこに旅のお土産となるお供え物を添えます。

代表的なのが以下の品々です:

●ウージ(サトウキビ):ご先祖様の「杖」や「乗り物の手綱」とされる

●ウハチ(供えていたごちそうのおかず):帰り道の携帯食やお土産として

●お茶・水・精霊箸(ソーローハーシ)・果物(ナイムン)なども添えることがある

これらのお供えは、ただ「並べる」だけでなく、“旅立つ方の身支度を整える”ような気持ちで揃えることが大切です。

「ムムグヮー(虫の子)」や「旅先の無事を願う供物」としての意味

文献によると、門前に供えるミンヌク(水の子)は、地域によっては「ムムグヮー(虫の子)」とも呼ばれ、「病気のもとは虫であり、虫を鎮めると病も収まる」という伝承的な考え方にもつながっていたそうです。

こうしたお供えは、単に“見送り用”ではなく、あの世へ向かう旅の安全祈願や、現世に残る家族の無病息災を願う供物としての意味も込められてきたといえます。

門前のお供えと“旅のお土産”の準備

ウークイでは、仏前の拝みを終えたあと、ご先祖様を門前でお見送りするのが伝統的な作法とされています。

これは「霊は玄関から出入りする」という考え方に基づき、現世とあの世の“境目”としての門前に、最後の感謝を届けるためです。

現代のスタイルでも“見送りの心”は変わらない

近年では、火を使えない住宅事情やライフスタイルの変化に合わせて、

●仏壇前で一括して拝む

●火を焚かず折ったウチカビだけを供える

…などの柔軟な工夫も広がっています。

それでも、「どうか無事にお帰りください。また来年もお迎えします」という気持ちを込めて手を合わせる――

その“見送りの心”さえあれば、どんな形でも立派なウークイになるのです。

まとめ|お供え物に込められた祈りを知ると、旧盆の3日間がもっと深くなる

沖縄の旧盆で供えるお供え物には、ただの風習ではなく、「迎え」「共に過ごし」「見送る」という3日間の流れに応じた、それぞれの役割と意味がしっかりと込められています。

●ナカビでは、そっと寄り添い、日常のごはんやお菓子でともにくつろぎ、

●ウークイでは、重箱料理やウチカビを整えて、旅の支度をととのえながら丁寧に送り出す。

そして、サトウキビや果物、ソーローハーシなど、一つひとつの品に意味があるからこそ、それを手に取るたび、ご先祖様との心の対話が始まるのかもしれません。

形式よりも大切なのは、「この気持ちを届けたい」という想い。

現代の暮らしに合わせて工夫しながら、今年も静かに、優しく、旧盆の3日間をお迎えしていきましょう。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

・仏壇のある家のための沖縄旧盆ガイド①ウンケー・ナカビ・ウークイを丁寧に迎える

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

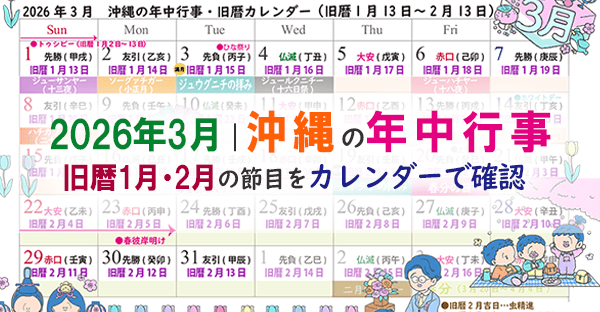

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

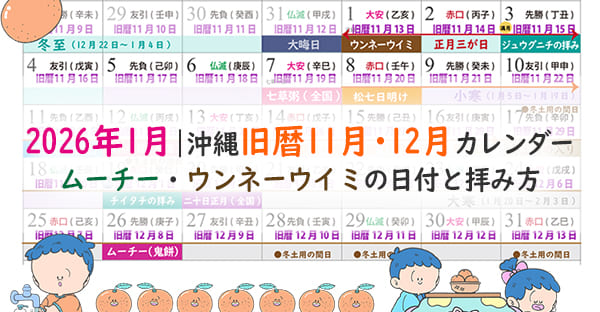

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

カテゴリ