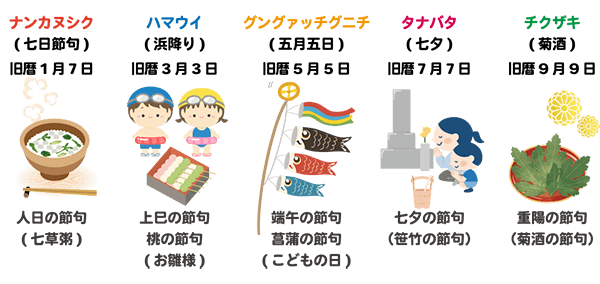

旧暦9月9日はチクザキの日|菊酒で行う沖縄の健康祈願と拝み方

旧暦9月9日・2025年10月29日(水)は、沖縄で家族の健康と長寿を祈る「チクザキ(菊酒)」の日。

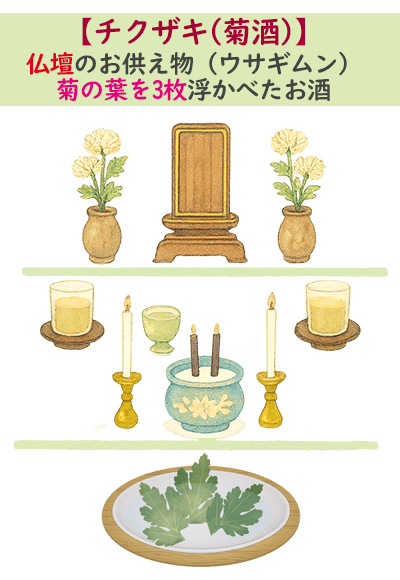

泡盛に菊の葉を3枚浮かべ、ヒヌカンや仏壇へ供えるだけの、シンプルで温かな御願行事です。

本記事では、チクザキの由来や拝み方、子どもの健康を願う「ウビナディ」の意味まで、地域に息づく祈りの形をわかりやすく解説します。

忙しい現代でも取り入れやすい、家庭での実践ポイントも紹介します。

目次

チクザキ(菊酒)とは?旧暦9月9日に行う健康祈願

沖縄では、旧暦9月9日・2025年10月29日(水)に「チクザキ(菊酒)」と呼ばれる健康祈願の御願(ウグァン)を行います。

泡盛に菊の葉を浮かべて供えるだけのシンプルな行事ですが、古くから家族の無病息災を願う大切な風習として受け継がれてきました。

・2025年10月沖縄旧暦カレンダー|カジマヤーと大綱引き、秋の伝統行事まとめ

・2025年11月沖縄旧暦カレンダー|旧暦9月・10月・タニドゥル(種子取祭)!

沖縄に伝わる「菊の節句」とは

チクザキは、中国から伝わった「重陽(ちょうよう)の節句」を由来とする行事です。

「重陽」は五節句のひとつで、奇数の中で最も縁起のよい「9」が重なることから、長寿や繁栄を祈る日とされてきました。

沖縄ではこの節句が旧暦で行われ、菊の花ではなく菊の“葉”をお酒に浮かべるのが特徴です。

邪気を祓うとされる菊の香りにあやかり、家族の健康と安全を祈願します。

チクザキ(菊酒)の由来と歴史

チクザキの風習は、17世紀半ばにはすでに行われていたと伝えられています。

『使琉球記』や『琉球國由来記』にも記録があり、かつては山仕事や鍛冶仕事などで働く人々の“手足の安全”を願う拝みとして、一日かけて行われたともいわれます。

このことから、チクザキは別名「ティフィサヌウニゲー(手足の御願)」とも呼ばれ、家族の身体健全を願う行事として広まりました。

現代では、家庭での健康祈願を中心に、感謝とともに菊酒を供える穏やかな御願として続いています。

全国の菊酒との違い(花と葉の違い・由来の比較)

本土でも同じ9月9日に「菊の節句」が行われますが、全国では主に“菊の花”をお酒に浸していただくのに対し、沖縄では“菊の葉”を使います。

この違いは、沖縄が中国文化と日本文化の双方の影響を受けてきた歴史を象徴しているともいえます。

また、沖縄ではお酒に泡盛を用いる家庭が多く、香り高い菊葉との相性も抜群です。

家庭ごとに拝み方や供え方に多少の違いはありますが、共通して大切にされているのは「健康で穏やかな一年を願う心」なのです。

チクザキ(菊酒)の準備とお供え物

◇チクザキ(菊酒)は、旧暦9月9日に行う家族の健康祈願です。

用意するものは少なく、日頃の拝みの延長として、家庭でも無理なく取り入れられる健康祈願のウグァン(御願)行事です。

ウサギムン(お供え物)の基本

沖縄の御願(ウグァン)で供えるお供え物を、沖縄では「ウサギムン」と呼びます。

チクザキの御願では、ヒヌカン(火の神)と仏壇(トートーメー)へ日常のウサギムンを整えたうえで、菊の葉を浮かべたお酒を供えます。

供え方や流れは、一般的な月例の拝みとほぼ同じです。

・供え葉(チャーギやクロトン)

・水(ミジティ)

・塩

・菊の葉を三枚浮かべたお酒(泡盛など)

●仏壇(トートーメー)

・ウチャトゥ(お茶)

・ウブク(ご飯)

・供え花(菊など)

・菊の葉を三枚浮かべたお酒

どちらも「菊の葉三枚」を浮かべる地域が多いです。

菊の葉は香りが強く、邪気を祓う植物として古くから健康祈願に用いられてきました。

お供えに使った花の部分は、お部屋に飾っても構いません。

菊の葉の扱い方と数

◇使用するお酒は、沖縄では泡盛が一般的です。

盃や小皿など、こぼれにくい器にお酒を注ぎ、そこに菊の葉を三枚浮かべます。

菊の葉は食用用ではなく、供え用として新鮮なものを選びましょう。

また、ヒヌカン・仏壇それぞれに供える際には、行事前に水や供え葉を取り替えて清めます。

清らかな状態で御願を迎えることが、何よりも大切です。

用意する線香と拝みの順序(ヒヌカン→仏壇)

チクザキの拝みは、いつも通り「ヒヌカン」から始め、その後に仏壇へと進みます。

線香の本数も、平常の拝みと同じ本数で構いません。

[ジュウゴフンウコー(十五本御香)]

・日本線香…15本(簡易版…5本)

・ヒラウコー(沖縄線香)…タヒラ半(2枚と半分)

●仏壇

[ジュウニフンウコー(十二本御香)]

・日本線香…12本(簡易版…4本)

・ヒラウコー(沖縄線香)…タヒラ(2枚)

日本線香を使う場合は、ヒヌカンへ15本(簡易版5本)、仏壇へ12本(簡易版4本)を目安とします。

拝みの際は、「本日は菊酒(チクザキ)の日を迎えました。家族が無事に過ごせていることへの感謝と、今後の健康を祈願します」と心を込めて伝えましょう。

チクザキ(菊酒)の拝み方と言葉の例

チクザキの拝み方は、普段の御願とほとんど変わりません。

まずヒヌカン(火の神)から拝み、続いて仏壇(ご先祖様)へと手を合わせます。

心を込めて、日ごろの感謝と家族の健康を祈ることが何よりも大切です。

拝む順番と線香の本数

◇チクザキの御願では、まずヒヌカンへお供えし、その後で仏壇へ拝みます。

線香は、ヒヌカンにタヒラ半(2枚と半分)、仏壇にタヒラ(2枚)を用意します。

日本線香を使用する場合は、ヒヌカン15本(簡易版5本)、仏壇12本(簡易版4本)を目安にするとよいでしょう。

拝みの際には、今日が「旧暦9月9日のチクザキの日」であることを伝え、日々の見守りへの感謝を述べたうえで、これからの健康と家庭円満を祈ります。

ウヤフジガナシー(仏壇)への祈り言葉例

以下は、チクザキ(菊酒)の日にヒヌカンやご先祖様へ唱えるグイス(拝み言葉)の一例です。

地域や家ごとに異なりますが、内容は「感謝」「健康」「見守り」の祈りが中心です。

やや柔らかい口語調にすることで、家庭でも唱えやすい形に整えています。

ヒヌカンガナシー(ウヤフジガナシー)、

本日はクングァッチクニチ(九月九日)のチクザキの日を迎えました。

いつも〇〇家をお守りくださり、

心より感謝申し上げます。

おかげさまで家族皆、変わらず元気に暮らしております。

どうぞこれからも、この家に暮らす家族みなが健康で穏やかに、

笑顔で過ごせますようにお見守りください。

ミーマンティー ウタビミスーリー、

ウートゥートゥー。」

この拝み言葉は、古くから伝わるチクザキの祈りの心を、現代の言葉でやさしく表現したものです。

ご家庭の拝みの際には、家族の名前や願い事を入れ替えながら、日ごろの感謝と健康を祈る気持ちで唱えてみてください。

拝み後の「ウサンデー」と子どもへの「ウビナディ」

◇拝みが終わったら、供えた菊酒を家族で「ウサンデー(お下がり)」します。

大人は感謝の気持ちを込めてお酒をいただき、子どもには「ウビナディ(水撫で)」を行います。

ウビナディとは、菊酒を指先に少しつけ、子どものおでこに「チョン・チョン・チョン」と三度そっと触れる儀礼のこと。

子どもが直接お酒を口にしなくても、健康と無病息災の願いが届くとされています。

拝みの締めくくりとして、家族全員で静かに合掌し、

「今年も健やかに過ごせますように」と心をひとつにすることが大切です。

チクザキと子育て祈願・家族の健康祈願

旧暦9月9日のチクザキ(菊酒)は、家族の健康を願う行事ですが、この時期には「子育て祈願」や「ティラヌムメー(寺参り)」を行う家庭もあります。

いずれも、子どもや家族が病気や災いなく健やかに過ごせるよう願う祈りの行事です。

ティラヌムメー(寺参り)とは

◇ティラヌムメーとは、子どもの誕生を祝って健やかな成長を願うお参りのこと。

…もともとは集落単位で行われていましたが、現在では家庭や個人単位で行う形に変化しています。

ウグァンの一環として行われるティラヌムメーでは、観音堂やウタキ(御嶽)にお米(ハナグミ)・紅白まんじゅう・季節の果物・ンミキ(お酒)などを供えます。

線香はヒラウコーでタヒラ(2枚)をあげ、心を込めて手を合わせます。

お参りの際には、

「生まれた子が元気に育ち、家族そろって平穏に過ごせますように」

と祈るのが基本です。地域によっては、竹やチャーギの葉を添える風習も見られます。

・沖縄の首里十二支巡り|四寺を巡って開運・厄除け!年末年始の参拝ガイド

チムリサワサ(息災祈願)と健康の御願

文献では、チクザキの頃に「チムリサワサ(息災)」を願う祈りも紹介されています。

「チム(肝)」とは心や魂、「サワサ」は鎮める・癒すという意味で、心身の健康を保つための祈願です。

家のヒヌカンや仏壇へ、日ごろのウサギムン(供え物)に加えて菊酒を供え、一年の疲れや不調を鎮めるように拝みます。

この時期は、夏の疲れが出やすく体調を崩しやすい時期でもあるため、チクザキと合わせて心身の息災を願う家庭が多いのです。

家族の健康を願う日として

チクザキの日は、ただ菊酒を供えるだけでなく、一年を振り返りながら「ここまで無事に過ごせた感謝」を伝える機会でもあります。

大人は菊酒を「ウサンデー」し、子どもには「ウビナディ」で健やかな成長を祈る。

そして家族そろって笑顔で手を合わせることで、御願は完成します。

小さな子を持つ家庭では、チクザキの行事を通して「子どもの成長を見守る節目の日」として大切にしておくとよいでしょう。

忙しい日々の中でも、こうして家族で祈る時間を持つことが、何よりの「心の息災」につながります。

・沖縄の観音堂巡り|子どもの健康を祈る観音様と琉球七観音の拝所

旧暦九月の他の御願と地域文化

旧暦九月は、菊酒(チクザキ)以外にもさまざまな御願行事が行われます。

秋の実りを喜び、健康や家族の繁栄を祈る御願が多く、どの行事にも「感謝」と「祈り」の心が込められています。

十三夜や関帝拝みとの関わり

◇チクザキの後に訪れる旧暦九月十三日は「十三夜(ジュウサンヤ)」です。

十五夜(旧暦八月十五日)に続いて行われるお月見で、秋の実りに感謝する風習として古くから伝わっています。

沖縄でも、十五夜ほど盛大ではないものの、静かに月を拝みながら健康や家の平穏を祈る家庭も見られます。

果物や菓子を盛り合わせた供え物を用意し、お酒を添えて拝みます。

線香はタヒラ(2枚)を目安にし、「一年の商売繁盛と家の安泰をお見守りください」と心を込めて手を合わせます。

十三夜や関帝拝みはいずれも、秋の豊かさに感謝しながら、家族の健康や商売の繁栄を願う気持ちを新たにする日です。

チクザキと同様に、「日々の感謝を伝える」ことが何よりの祈りとされています。

・商売人は必須!関帝の拝み☆正五九月の十三夜祈願とは

沖縄の秋の御願行事と信仰のつながり

◇沖縄では、旧暦九月を「実りと感謝の月」として大切にしてきました。観音様を拝む「十八夜(ジュウハチヤ)」、そして長寿祝いの「カジマヤー」など、地域ごとに特色ある行事が行われます。

これらの御願に共通しているのは、「日々の暮らしを見守ってくれる神仏への感謝」と「家族の健康・平穏を祈る心」です。

特にチクザキの頃は、季節の変わり目にあたるため、健康を願う拝みが多く、家族の無事を確かめ合う節目としても受け継がれています。

また、沖縄の御願はどれも「厳格な儀式」ではなく、家族で感謝を伝える語らいの時間として行われてきました。

その温かい文化が今も息づいていることこそ、沖縄の信仰の豊かさを物語っているといえるでしょう。

・【2025年度版】沖縄のカジマヤー|97歳を祝う長寿行事と拝みの手順

・ジューハチヤ(十八夜)☆観音様への御願の仕方

まとめ|チクザキ(菊酒)は家族の健康と絆を結ぶ御願

旧暦9月9日のチクザキ(菊酒)は、沖縄で古くから続く「家族の健康と長寿を祈る御願(ウグァン)」です。

菊の葉を三枚浮かべたお酒をヒヌカンや仏壇に供えるだけの、とても簡素でありながら、深い意味をもつ行事といえるでしょう。

お供えや拝み方には地域ごとの違いがありますが、共通して大切にされているのは「感謝」と「祈り」の気持ちです。

日々の無事に感謝し、これからも家族が健康で穏やかに暮らせるようにと願う――

その心がチクザキの本質にあります。

…チクザキを通して、家族の健康や成長を改めて思い返す節目として大切にされています。

お供えを下げた後に行う「ウサンデー」や、子どもにおでこで健やかさを祈る「ウビナディ」も、親から子へ受け継がれる温かな文化です。

現代では忙しさの中で御願を省略してしまう家庭も少なくありません。

しかし、菊酒を供えるだけでも「今日という日を感謝で迎える」気持ちを取り戻せます。

それが、家族の絆を確かめ合う大切な時間になるはずです。

・首里十二支カ所巡りは年末までに☆巡る四寺と参り方

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

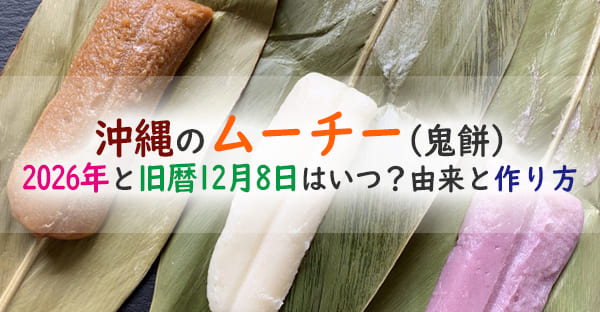

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 【沖縄の御願】トゥシビー祝い。 膳料理の定番のおかず

【沖縄の御願】トゥシビー祝い。 膳料理の定番のおかず 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方①

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方① 沖縄の一年忌(イヌイ)の法要。忙しい時でも進める手順

沖縄の一年忌(イヌイ)の法要。忙しい時でも進める手順 お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 【2026年版】沖縄の旧暦大晦日「トゥシヌユール」お供え物や過ごし方を解説

【2026年版】沖縄の旧暦大晦日「トゥシヌユール」お供え物や過ごし方を解説 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 沖縄のお葬式での服装マナー。迷う方が多い5つの質問

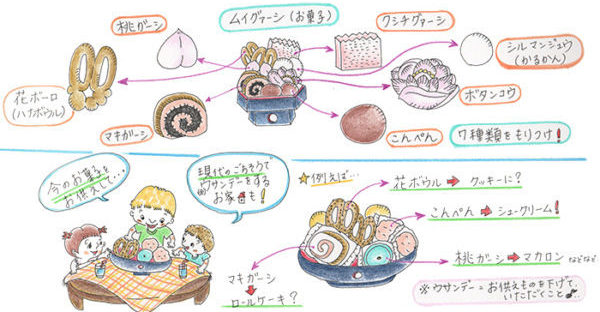

沖縄のお葬式での服装マナー。迷う方が多い5つの質問 沖縄の御願で供えるお菓子☆琉球菓子の豆知識

沖縄の御願で供えるお菓子☆琉球菓子の豆知識 法事のお香典、一周忌の準備。金額相場や5つのマナー

法事のお香典、一周忌の準備。金額相場や5つのマナー

カテゴリ