沖縄の十五夜2025年は10月6日|本州との違いとフチャギの意味

沖縄の十五夜(ジューグヤ)は、旧暦8月15日に行われる伝統行事で、豊作や無病息災、子孫繁栄を願う大切な日です。2025年の十五夜は10月6日(月)。

本州の十五夜「月見団子とススキ」のお月見とは異なり、沖縄では小豆をまぶした塩もち「フチャギ」をヒヌカン(火の神)や仏壇に供え、家族や地域で拝みを行います。さらに、大綱引きや八月踊りなど、地域ごとの賑やかな行事も見どころです。

本記事では、沖縄と本州の違い、フチャギの意味や作り方、供え方の作法、そして2025年の行事情報まで詳しく解説します。

目次

沖縄の十五夜(ジューグヤ)とは?

沖縄は旧暦8月15日|十五夜に行う沖縄の月見行事

沖縄の十五夜(ジューグヤ)は、旧暦8月15日に行われる月見行事です。旧暦で数えるため、新暦では毎年日付が異なり、2025年は10月6日(月)にあたります。

もともとは「月拝み(チチウガミ)」と呼ばれ、お月さまに日々のお守りへの感謝と、豊作や無病息災、子孫繁栄を祈願する日でした。琉球王朝時代にはノロ(祝女)が殿内で拝みを行い、家庭ではヒヌカン(火の神)、仏壇、トゥクヌカミ(床の神)にお供えをしていました。

また、この時期は稲や麦などの収穫期と重なり、地域によっては大綱引きや八月踊り、クイチャーなどの行事も行われます。十五夜は、自然への感謝と家族の健康を願う、沖縄に根付いた大切な年中行事なのです。

本州の十五夜との違い|沖縄ではフチャギを供える理由

本州の十五夜は、縁側や窓辺に月見団子やススキを飾り、月を鑑賞する風習が中心です。

一方、沖縄では「鑑賞」よりも「拝み」の意味合いが強く、家庭の神棚や仏壇に「フチャギ」と呼ばれる塩豆もちを供えます。

フチャギは、もちが月、小豆が星や子どもを表すとされ、小豆をたっぷりまぶすことで子孫繁栄や豊作を願う縁起物です。さらに小豆の赤色には魔除けの意味もあり、不浄を祓い清める象徴とも考えられています。

このように、同じ十五夜でも本州と沖縄ではお供え物や行事の意味が大きく異なり、地域の歴史や暮らしに根ざした文化が色濃く反映されています。

2025年沖縄の十五夜はいつ?旧暦と新暦の違い

旧暦と新暦の日付差と数え方

十五夜は、もともと旧暦8月15日に行われる行事です。旧暦は月の満ち欠けを基準に日付を数えるため、新暦(太陽暦)とは毎年およそ1カ月前後のずれが生じます。

本州では、日付を分かりやすくするために新暦に置き換え、毎年9月中旬頃に「十五夜」としてお月見を行うのが一般的になりました。

一方、沖縄では今も旧暦行事が生活に根付き、お正月やお盆と同様に十五夜も旧暦で行われます。そのため、新暦で見ると開催日は毎年異なり、年ごとに日程を確認する必要があります。

2025年沖縄の十五夜は10月6日(月)に開催

それでは、2025年の旧暦8月15日がいつかと言えば、新暦では10月6日(月)にあたります。

この日、沖縄各地では家庭でフチャギを供えるほか、大綱引きや八月踊り、エイサーなど地域の行事が催され、夜空の美しい月を眺めながら感謝と祈りを捧げます。

また、糸満市の「糸満大綱引き」のように旧暦の日付に合わせて行う伝統行事もあれば、平日を避けて直近の週末に開催する地域もあります。お出かけを計画する際は、各地域のスケジュールを事前に確認すると安心です。

沖縄の十五夜に欠かせないお供え物「フチャギ(ふちゃぎ)」

フチャギの意味と特徴(もち・小豆・魔除け・子孫繁栄)

沖縄の十五夜に欠かせないお供え物が「フチャギ」です。フチャギは、もち粉やだんご粉で作った細長いもちに、小豆をたっぷりまぶした伝統菓子で、甘味をつけない塩味のものが古くから作られてきました。

近年では、砂糖を加えた甘いタイプや黒糖・紅芋・かぼちゃを練り込んだ変わり種も人気です。

もち部分は「月」や「満月」を、小豆は「星」や「子ども」を表すとされ、小豆を多くまぶすほど子孫繁栄につながるといわれています。また、小豆の赤色は古くから魔除けの色とされ、不浄を払い清める意味も込められています。

こうした意味合いから、フチャギは豊作祈願や家族の健康を願う縁起物として、沖縄の十五夜に欠かせない存在となっています。

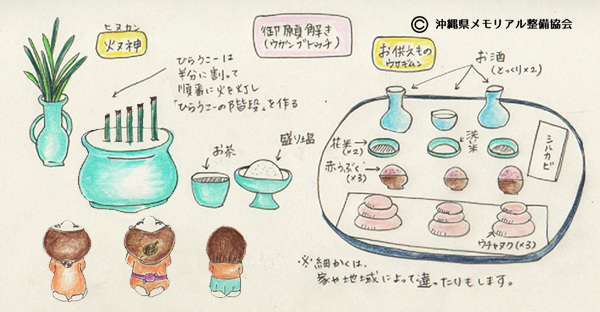

ウサギムンとしての役割と供える場所(ヒヌカン・仏壇・トゥクヌカミ)

沖縄では行事や拝みの際にお供えする食べ物を「ウサギムン」と呼びます。十五夜のフチャギもその一つで、家庭では次の三か所に供えるのが一般的です。

まず台所の神様であるヒヌカンには、フチャギをお皿に盛って供えます。このとき神様への供え物にはお箸を添えません。

次に仏壇には、同じくフチャギを供えますが、ご先祖様へのお供えになるためお箸を添えるのが作法です。

そして、かつて床の間に祀られていたトゥクヌカミ(床の神)にも供えます。現代の住まいでは床の間がない家庭も多く、代わりにリビングの一角などに設けられた神棚や棚を使う場合もあります。

このように、フチャギは単なるお菓子ではなく、神様やご先祖様への感謝と祈りを込めた大切なウサギムンとして位置づけられています。

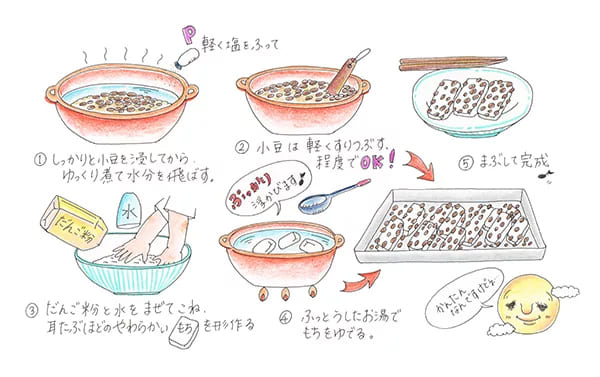

沖縄の家庭でできるフチャギの作り方レシピ

材料と下準備(もち粉・だんご粉・小豆)

沖縄の十五夜で供えるフチャギは、家庭でも比較的簡単に作れます。主な材料は以下のとおりです。

沖縄のスーパーでも手に入りやすく、もち粉はもっちり、だんご粉はやや歯切れの良い食感になります。

●小豆:

フチャギの主役となる豆で、粒を潰さずに仕上げることで見た目も美しく、魔除けや子孫繁栄の意味を込められます。

●塩または砂糖:

味付け用。昔ながらの塩味や、現代的な甘味タイプも選べます。

下準備として、小豆はたっぷりの水に浸し、柔らかくなるまで煮ておきます。前日に仕込んでおくと、当日の調理がスムーズです。

手順とコツ(小豆の下処理からもち成形まで)

フチャギ(ふちゃぎ)の作り方は簡単です。沖縄のおもちはもち粉から作るものが主流で、本州のようなもち米をついて作るもちではありません。

小豆を水に浸し、柔らかくなるまで茹でます。茹でこぼしでアクを取り、風味を損なわないよう丁寧に下処理します。

②もち生地作り

もち粉(またはだんご粉)に水を少しずつ加え、耳たぶ程度のやわらかさになるまでこねます。砂糖を加える場合はこの時点で混ぜ込みます。

③成形と加熱

生地を細長い形に整え、蒸し器(もち粉使用時)または熱湯(だんご粉使用時)で加熱します。おもちが浮かんだら火が通ったサインです。

④小豆をまぶす

温かいうちに下処理した小豆をまぶします。もちの水分を利用すると、小豆がきれいに密着します。

コツは、小豆を潰さず粒のまま使うこと。粒感が残るほど見栄えも良く、十五夜らしい縁起物の雰囲気が引き立ちます。

沖縄の家庭や地域による味付けの違い(塩味・甘味・黒糖など)

沖縄の十五夜で作られるフチャギは、地域や家庭によって味付けが異なります。

昔ながらの塩味は、小豆本来の風味ともちの素朴な甘さを楽しめる伝統的なスタイルです。一方、砂糖で甘味をつけたタイプは、子どもや甘いものが好きな方に人気です。

さらに、黒糖を加えたコクのある生地や、紅芋やかぼちゃを練り込んだ彩り豊かなフチャギも登場し、十五夜のお供え物としてだけでなく、おやつ感覚で楽しめるバリエーションも増えています。

このように、フチャギはシンプルながらアレンジの幅が広く、沖縄の十五夜を彩る大切な一品です。

沖縄での十五夜の拝み方と供え方の作法

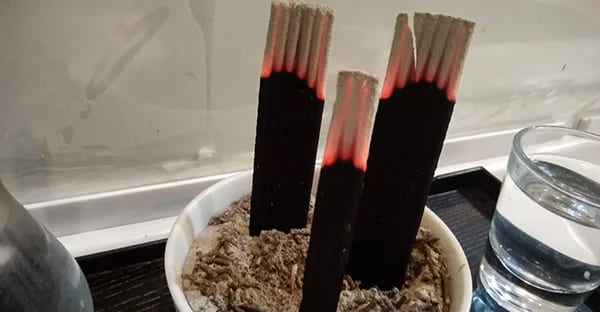

ヒヌカンへの供え方と線香の本数

沖縄の十五夜では、まず台所の神様であるヒヌカンにフチャギムチを供えます。ヒヌカンは火の神であり、家庭の繁栄や無病息災を見守る存在です。

お供えはお皿に盛るだけで、お箸は添えません。これは、神様への供物は直接召し上がらないとされるためです。

線香は沖縄の旧暦行事に沿って、ヒラウコーならタヒラ半(2枚半)、日本線香なら15本または5本を使います。これは旧暦8月15日の十五夜を特別な節目とする意味があり、地域や家庭で厳密に守られています。

仏壇への供え方とお箸の有無

次に仏壇にフチャギムチを供えます。こちらはご先祖様へのお供えとなるため、お箸を必ず添えるのが作法です。位牌(トートーメー)が複数ある場合は、それぞれに一皿ずつフチャギムチを用意し、お箸も人数分添えます。

仏壇への線香は、ヒラウコーならタヒラ(2枚)、日本線香なら12本または4本が一般的です。地域によってはウサギムン(供え物)と一緒に茶や酒を置き、感謝の言葉とともに祈ります。

拝み言葉の一例と現代の自由なスタイル

昔はユタ(神人)による正式な祝詞を唱える家庭も多くありましたが、現代では家族それぞれが自由な言葉で拝むスタイルが増えています。例えば、

といった形です。

重要なのは形式よりも心を込めること。月見の夜に、家族や地域のつながりを感じながらお供えすることが、沖縄の十五夜行事の本質といえます。

十五夜に行われる地域の行事と踊り

大綱引き・八月踊り・クイチャーなどの八月行事

沖縄の十五夜(旧暦8月15日)は、地域ごとに多彩な八月行事が行われます。

中でも代表的なのが大綱引きです。糸満市の「糸満大綱引き」は旧暦8月15日に開催され、全長180メートルを超える大綱を地域住民が力を合わせて引き合い、豊作や大漁、家内安全を祈願します。那覇や与那原でも規模の大きな大綱引きがあり、いずれも県内外から多くの観光客が訪れる人気行事です。

また、名護市屋部区などで行われる八月踊りは、豊年満作を祝う伝統芸能で、道ジュネー(練り歩き)や舞台演舞が行われます。

さらに、宮古島ではクイチャーと呼ばれる集団舞踊が有名で、手足を大きく動かしながら歌い踊る様子は迫力満点です。これらの行事は、沖縄の十五夜を地域ぐるみで盛り上げる重要な祭りとなっています。

・沖縄の大綱引き2025年版|日程・見どころ・歴史と参加方法を徹底解説

エイサーや道ジュネーとの関連性

十五夜の時期には、旧盆行事で有名なエイサーや道ジュネーが再び披露される地域もあります。特に大綱引きや八月踊りの前後には、青年会によるエイサー演舞が加わり、太鼓や三線の音が夜空に響き渡ります。

道ジュネーは、地域の通りを練り歩きながら各家庭を訪れ、無病息災や家内安全を祈る伝統的な踊りで、十五夜の豊作祈願と深く結びついています。

これらの踊りや行事は、観光客にとっては沖縄文化を体感できる貴重な機会であり、地域の人々にとっては先祖や神々への感謝を表す大切な場です。

十五夜の夜、地域に響く太鼓の音や掛け声は、旧暦8月15日ならではの情緒と活気を伝え、沖縄ならではの月見文化を彩ります。

期間限定グルメや購入できる店情報

コンビニなどで買える十五夜限定スイーツ

沖縄の十五夜シーズンには、地域限定の商品やスイーツが登場します。以前には、手軽に楽しめるコンビニの十五夜限定スイーツなどがありました。

過去には、こしあんを包んだ一口サイズの「お月見だんご」や、満月をイメージした黄色い団子をのせた可愛らしいセットが発売され、十五夜の夜にぴったりと人気を集めました。

こうした限定商品は、旧暦8月15日の前後数日間のみ販売されるため、購入を予定している場合は早めにチェックするのがおすすめです。家庭で手作りする時間がないときや、フチャギと一緒にもう一品添えたいときにも便利です。

老舗菓子店のフチャギ販売情報

十五夜のお供え物であるフチャギは、県内各地の老舗菓子店や和菓子店でも販売されます。

たとえば、那覇市首里鳥堀町の「中村製菓」では、十五夜当日に合わせて朝から豆の仕込みを行い、白もちと黒糖もちの2種類を数量限定で販売しています。

こうした地域密着の菓子店では、昔ながらの塩味や甘味付きなど、家庭の味に近いフチャギを購入できます。店舗によっては予約販売のみの場合もあるため、事前に電話や公式サイトで販売情報を確認しておくと安心です。

観光で訪れる方にとっても、地元の菓子店で十五夜用のフチャギを買うのは、沖縄ならではの文化を体験できるおすすめの方法です。

まとめ|2025年の沖縄十五夜を楽しもう

沖縄の十五夜(ジューグヤ)は、旧暦8月15日に行われる伝統行事で、2025年は10月6日(月)にあたります。

本州の月見団子とは異なり、沖縄ではフチャギをヒヌカンや仏壇に供え、家族の健康や子孫繁栄、豊作を祈ります。家庭で手作りするフチャギのレシピもあれば、地域の老舗菓子店やコンビニなどで期間限定販売される商品を利用する方法もあります。

また、大綱引きや八月踊り、クイチャー、エイサーといった地域行事は、旧暦8月15日ならではの熱気と賑わいを感じられる貴重な機会です。行事日程や販売情報を事前に確認し、家庭の供養と地域の祭り、両方を楽しむことで、沖縄の十五夜文化をより深く体験できるでしょう。

- カテゴリー:

- 沖縄の御願行事について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

【2025年版】冬至(12月22日)はいつ?意味・由来・食べ物・風習をわかりやすく解説

【2025年版】冬至(12月22日)はいつ?意味・由来・食べ物・風習をわかりやすく解説 お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方

沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2025年版】沖縄の冬至「トゥンジー」の過ごし方!お供え物と拝み方を解説

【2025年版】沖縄の冬至「トゥンジー」の過ごし方!お供え物と拝み方を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!

【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 沖縄の法要。年忌焼香(ニンチスーコー)の基礎知識

沖縄の法要。年忌焼香(ニンチスーコー)の基礎知識 【沖縄の御願】ヒヌカン、沖縄各地に広がる5つのタブー

【沖縄の御願】ヒヌカン、沖縄各地に広がる5つのタブー

カテゴリ