沖縄旧盆のウンケーやり方ガイド|夕方から始まる迎えの儀式と拝み方

沖縄の旧盆は、旧暦7月13日の「ウンケー」から始まります。なかでも夕方から行う迎えの儀式は、ご先祖様を自宅へお迎えする大切なひととき。

本記事では、門前での拝み方や仏壇への供え物の並べ方、線香の本数や御膳料理の準備など、ウンケーのやり方を初心者にもわかりやすく解説します。

また、地域ごとの違いや現代的なアレンジ例も交え、形だけにとらわれない“心を込めた迎え方”をご紹介します。

目次

ウンケーとは?沖縄旧盆初日の夕方に行う迎えの儀式

旧盆初日の位置づけとウンケーの意味

沖縄の旧盆は、旧暦7月13日の「ウンケー(御迎え)」から3日間の行事が始まります。

ウンケーは、ご先祖様の霊をあの世から自宅へお迎えする大切な日で、夕方から夜にかけて行われる儀式が中心です。日中は仏壇や庭を整え、お供え物をそろえる準備をし、日が傾いてから門前や玄関先で拝み、ご先祖様を迎え入れます。

これは単なる形式ではなく、「今年も無事にお迎えできたことへの感謝」と「三日間を共に過ごしてほしい」という思いを伝える、旧盆の幕開けとなる儀式です。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

本州の迎え火との違い

本州のお盆では、初日の夕方に家の前で「迎え火」を焚き、その煙や灯りを目印にご先祖様を導きます。

一方、沖縄のウンケーでは火を焚かず、代わりに沖縄線香(ヒラウコー)や日本線香を焚き、その香りと煙で道しるべとします。門前には一対のろうそくを灯し、線香を焚いた中央で家長が拝み言葉(グイス)を唱えるのが一般的です。

この静かで厳かな迎え方は、炎よりも香りを重んじる沖縄の御願文化ならではの特徴といえるでしょう。

・沖縄と全国で違うお盆の日程とは?2025年の「旧盆・月遅れ盆・新暦盆」を解説

ウンケーのやり方|夕方からの基本の流れ

門前での準備と迎え火の代わりとなる線香

日が傾き始めたら、まず門前や玄関先に迎えの場を整えます。

両脇にろうそくを一対置き、中央には香炉を置いて沖縄線香(ヒラウコー)を2枚組、または日本線香4本程度を立てます。

沖縄では本州のように迎え火を焚かず、この線香の煙と香りをご先祖様への道しるべとします。炎よりも香りを重んじるのは、沖縄の御願文化の特徴です。

安全のため、風が強い日はろうそくを防風カバーに入れるか、電気式提灯を併用すると安心です。

ご先祖様を迎える拝み言葉(グイス)の例

準備が整ったら、家長を中心に家族そろって門前に並び、手を合わせます。

地域や家ごとに言葉は異なりますが、例えば次のような簡潔なグイスが使われます。

「ウートートー(ああ尊い)、本日はウンケーの日でございます。

家族そろってお迎えいたします。どうぞ無事にお越しください。」

この一言に、ご先祖様への敬意と歓迎の思いを込めます。大切なのは形式よりも、心を込めて伝えることです。

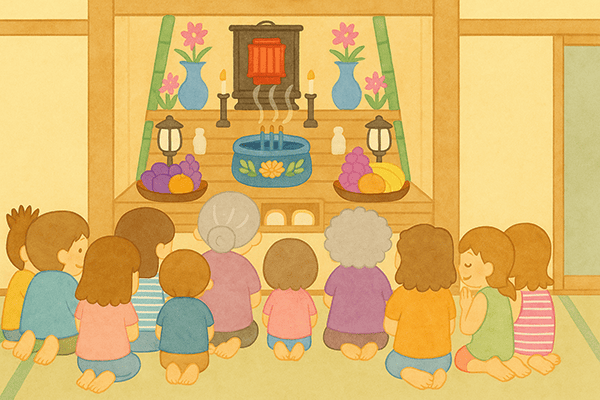

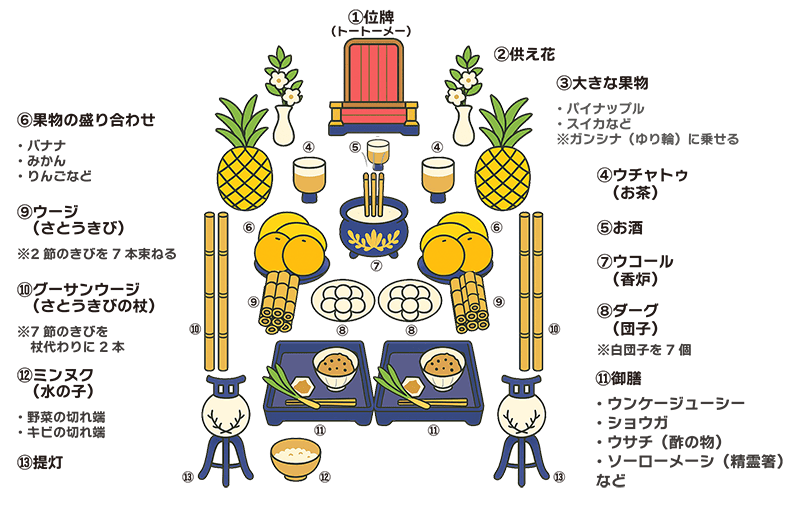

仏壇前での御願と供え物の配置

門前での拝みを終えたら、ご先祖様をお迎えした香を仏壇へと移します。

仏壇中央の香炉に線香を立て、ウンケー用の御膳を供えます。御膳は沖縄風炊き込みご飯「ウンケージューシー」と副菜、葉付きショウガ、精霊箸(ソーローメーシー)を揃えるのが基本です。

果物やサトウキビ、白団子(ダーグ)は左右対称に配置し、仏壇全体が整然と見えるように並べます。

全員で手を合わせ、「どうぞ三日間ごゆっくりお過ごしください」と心を込めてお伝えすれば、ウンケーの迎えの儀式は完了です。

ウンケーに必要なものと供え方

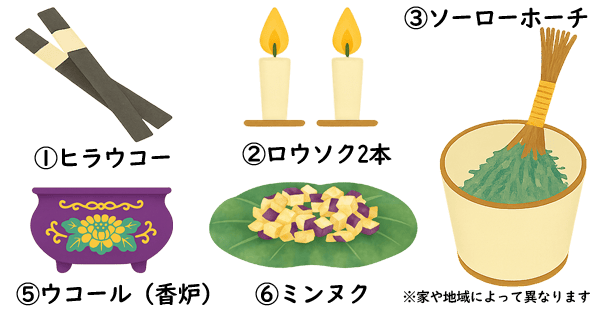

門前のウンケーに持参する道具

門前で行うウンケーでは、迎えの拝みを滞りなく進めるため、いくつかの道具を用意して出向きます。

主なものは以下の通りです。

風のある屋外でも安定して灯せる太さのあるタイプが安心です。最近では火の心配がないLEDロウソクを使う家庭も増えています。

● ヒラウコー2枚

沖縄線香の2枚組は、日本線香に換算すると約12本。近年は煙を控えるため4本に減らすこともあります。

● ソーローホーチ

バケツにメドバキの葉を入れ、ご先祖様が到着した際に体についた汚れや邪気を払い落とすために使います。

● ミンヌク(水の子)

ナスやキュウリの切れ端などを葉にのせたお供え。無縁仏や迷った霊に食べてもらい、家に入らないよう門前に置きます。

● ウコール(屋外用香炉)

家や地域によっては屋外儀式専用の香炉を使いますが、代わりに土を盛ったり石の上に線香を立てることもあります。

こうした道具は地域や家庭ごとのしきたりで使い方が異なります。ソーローホーチやミンヌク、ウコールを屋外に持ち出さず、仏壇前だけで用意する家も少なくありません。

さらに、最近は火を使わない「ヒジュルウコー(冷たい線香)」を使い、半紙を細かく裂いた「シルカビ」の上に置く方法も広がっています。

線香(ヒラウコー/日本線香)の本数と扱い

沖縄の旧盆では、迎えの儀式に欠かせないのが線香です。伝統的には沖縄線香「ヒラウコー」を2枚組(タヒラ)で用い、日本線香に換算すると約12本分にあたります。

仏壇前や門前では、家長や代表者がタヒラ(2枚組)を供え、他の家族は半分に割った「半ヒラ」や日本線香3本を立てるのが一般的です。

ただし、近年では日本線香を供える場合、12本を1/3に簡略化して4本を供える家も増えました。半ヒラを簡略化した場合は3本の1/3なので1本となります。

ヒラウコーは6本が一束になった板状の形で、香りは控えめ。灰が多く出るため、香炉に安定して立てられる専用の台を使うと安全です。

前述したように、マンションや都市部など煙が気になる環境では、日本線香を本数換算して代用しても構いません。

・ウチカビやヒラウコーの疑問。意外と曖昧な5つの事とは

ウンケー御膳(ウンケージューシー・副菜・精霊箸)

ウンケー当日の夕方、仏壇に供える御膳は「迎え膳」としてご先祖様へのおもてなしを表します。

主食は、ショウガを加えた沖縄風炊き込みご飯「ウンケージューシー」。香りの強いショウガには魔除けの意味もあります。

副菜には大根やきゅうりなどの酢の物(ウサチ)を添え、御膳の手前に葉付きショウガを3本並べます。

さらに、ご先祖様専用の箸として「ソーローメーシー(精霊箸)」を仏壇側に置きます。これはメドハギや植物の茎で作られ、霊が食事をするための道具とされます。

御膳は故人1人の場合は1膳、複数のご先祖様を祀る場合は2膳以上を用意します。

・沖縄旧盆のお供え物⑤ウンケー・ナカビ・ウークイごとの役割と意味を解説

果物・サトウキビ・ダーグ(団子)の並べ方

ウンケーでは御膳のほかに、季節や縁起を意識した供え物を左右対称に並べます。

果物(ナイムン)は、パイナップルやスイカなど大きなものを「ガンシナ」に乗せ、位牌の左右に一対で置きます。バナナ・みかん・りんごなどの盛り合わせも対で並べます。

サトウキビ(ウージ)は、ご先祖様の杖に見立てた7節の長いものや、3節を7本束ねた短いものを一対にして供えます。

白団子(ダーグ)は7個ずつ小皿に盛り、仏壇下段の左右に置きます。この「7」はあの世までの七関所にちなむ縁起数です。

全体を整然と、左右の高さや大きさが揃うように並べることで、迎えの場が一層引き締まります。

・沖縄のお盆「ウンケー」とは?仏壇飾り・御膳・御願まで初日の流れを解説

初盆(みーぼん)は弔事として行う

沖縄の初盆は「みーぼん」と呼ばれ、ウンケーと同じくご先祖様を迎える行事ですが、性格は弔事にあたります。

そのため、服装や飾り付け、供え物の選び方が異なり、落ち着いた雰囲気で行われるのが特徴です。

詳しい流れやマナーは、沖縄の初盆(みーぼん)ガイド で解説していますので、あわせてご覧ください。

・沖縄の初盆は“しない”が基本?本州と異なるミーボンの風習と訪問マナー

地域ごとの違いと現代的アレンジ

香炉の置き場所や線香の扱いの違い

沖縄のウンケーは共通点も多い一方、香炉の置き方や線香の扱いには地域差があります。

門の外に香炉を置く地域もあれば、門内の玄関前に置く家もあり、台やテーブルを用いて高さを出す場合もあります。

また、線香の本数も細かく異なり、ヒラウコーを2枚組で立てる地域、1枚に減らす地域、日本線香の場合は5本・4本など家庭ごとの慣習が残ります。

こうした違いは、集落のしきたりや家の宗派によるものが多く、親や年長者から直接聞いて守ることが大切です。

マンション・都市部での簡略化例

都市部や集合住宅では、火や煙に配慮してウンケーを行う家庭も増えています。

例えば、門前の代わりに玄関ドア内側やベランダに香炉を置き、線香を短く折って焚く方法や、電気式のろうそく・提灯を使う方法があります。

煙が気になる場合は、日本線香を本数換算で減らし、短時間だけ焚いて仏壇に移す方法も一般的です。

また、果物やサトウキビなど大きなお供え物は仏壇周辺にまとめ、小型の供え台を使って省スペースで整える家庭もあります。

形式を簡略化しても、ご先祖様を迎える心を込めることが何より大切です。

まとめ|形よりも気持ちを込めたウンケーを

ウンケーは、沖縄の旧盆初日にご先祖様を自宅へ迎える大切な儀式です。門前での線香や仏壇への御膳、果物やサトウキビの供え方には地域や家ごとの慣習がありますが、もっとも大切なのは「お迎えする心」です。

環境や家族構成の変化により、現代では火や煙を控える方法や、供え物を簡略化する家庭も増えています。それでも、ご先祖様を思い、感謝の気持ちを込めて準備を整えることに変わりはありません。

形式にとらわれすぎず、自分たちの暮らしに合った方法で、心を込めたウンケーを行いましょう。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

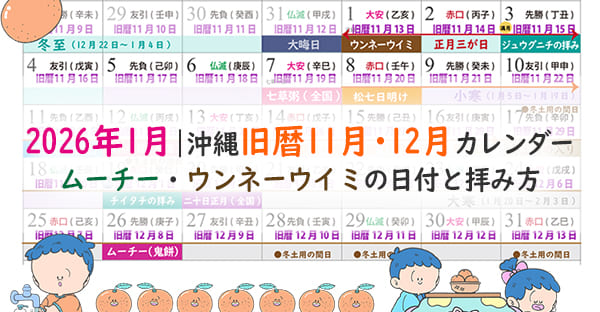

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) 沖縄の旧正月、お飾りはいつ片付ける?節目となる3つの日

沖縄の旧正月、お飾りはいつ片付ける?節目となる3つの日 お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方①

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方① 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方

ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方

カテゴリ