沖縄のお彼岸は本州と違う?風習・供え物5つの違い【2025年版】

お彼岸は、ご先祖様に感謝を伝える大切な行事です。本州ではお墓参りが中心ですが、沖縄のお彼岸は少し違い、仏壇やヒヌカン(火の神)を中心に供養する独自の風習があります。2025年のお彼岸は、春が3月17日~23日、秋が9月20日~26日の7日間です。

本記事では、「沖縄のお彼岸と本州との違い」を軸に、日程や由来、供え物や料理、屋敷御願(屋敷の拝み)の方法までわかりやすく解説します。沖縄ならではの供養の仕方を理解すれば、ご先祖様を正しく敬い、心を込めてお彼岸を迎えることができるでしょう。

目次

お彼岸はいつ?2025年の日程と由来を解説

沖縄でも本州と同じく、春分の日と秋分の日を中心に「お彼岸」が行われます。ご先祖様に感謝を伝え、日頃の健康や家族の繁栄を祈る大切な行事です。

春のお彼岸(3月)と秋のお彼岸(9月)の期間

2025年の春のお彼岸は、3月17日(月)から3月23日(日)までの7日間です。春分の日(3月20日)が中日にあたり、その前後3日を含めた一週間が「春彼岸」とされます。

秋のお彼岸は、9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間です。秋分の日(9月23日)が中日となり、春と同じく一週間を通して先祖供養を行います。沖縄でも本州と同様に、日程の決まり方に違いはありません。

・沖縄の秋彼岸の過ごし方。2025年はいつ?お供えと地域の違い

歴史と意味

「彼岸」という言葉は、仏教の教えから生まれました。私たちが生きるこの世を「此岸(しがん)」と呼ぶのに対し、悟りの世界・あの世を「彼岸(ひがん)」といいます。春分と秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むため、最も彼岸と此岸が近づく日とされ、先祖供養の行事が広まりました。

沖縄でもこの考え方を受け入れつつ、地域独自の風習と結びついて今日まで続いています。お彼岸は、仏教と先祖崇拝の文化が融合した、日本ならではの大切な行事といえるでしょう。

・子どもに伝えるお彼岸|意味や由来、やさしい説明と昔ながらの風習

旧暦行事の沖縄でも日程は同じ

沖縄の多くの行事は旧暦に基づいて行われますが、お彼岸の日程は全国共通で新暦(太陽暦)に従います。清明祭(シーミー)や旧盆などは旧暦の日付で変動しますが、お彼岸は必ず春分・秋分を基準に決まるため、沖縄県でも本州と同じ期間です。

そのため、沖縄に住んでいる方も「今年のお彼岸はいつ?」と確認する際は、全国共通の日程を押さえておけば安心です。

・沖縄と全国で違うお盆の日程とは?2025年の「旧盆・月遅れ盆・新暦盆」を解説

本州と沖縄県のお彼岸は何が違う?

同じ「お彼岸」という行事でも、本州と沖縄では風習や供養の方法に大きな違いがあります。ここでは、一般的な本州のお彼岸と、沖縄独自のお彼岸の拝み方を比べてみましょう。

本州のお彼岸の風習(お墓参り・お供え)

本州では、お彼岸といえばお墓参りが中心です。お墓を掃除し、花や線香、果物やぼた餅・おはぎなどを供えて手を合わせます。お彼岸は「ご先祖様に会いに行く期間」とされ、家族で墓地を訪れるのが一般的な風習です。

また、仏壇にも季節の花や菓子をお供えしますが、重きを置かれるのはやはりお墓参りです。この点が、沖縄のお彼岸との大きな違いといえます。

沖縄は仏壇とヒヌカンを中心に拝む

沖縄のお彼岸は、本州のように墓参りをするのではなく、仏壇(トートーメー)と火の神(ヒヌカン)を中心に拝むのが特徴です。仏壇にはウサンミ(重箱料理)や果物、白餅などを供え、ヒヌカンにはお酒やウチャワキ(ちょっとした料理)を捧げます。

さらに、拝みの際にはあの世のお金「ウチカビ」を燃やしてご先祖様へ届ける習慣があります。家族そろって仏壇の前に集まり、感謝の祈りを捧げた後には「ウサンデー」と呼ばれる直会(供え物を分け合っていただくこと)を行い、絆を深めるのも沖縄独自の文化です。

このように、本州では「お墓を訪ねる行事」であるのに対し、沖縄では「仏壇とヒヌカンを拝む行事」として根付いており、両者にははっきりとした違いがあります。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

沖縄のお彼岸のやり方。供え物と料理

沖縄のお彼岸では、仏壇やヒヌカンに供える「供え物(ウサギムン)」や料理に特徴があります。本州のように墓前に花やおはぎを供えるのではなく、家庭内で重箱料理や餅を用意し、拝みを行う点が大きな違いです。

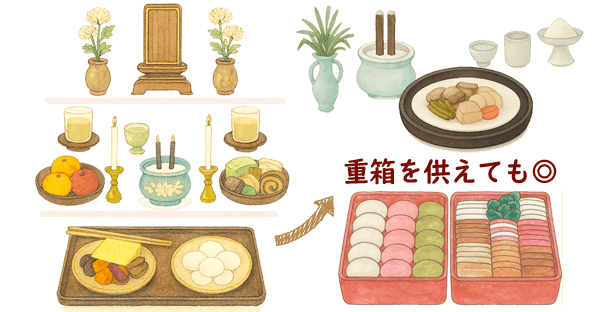

重箱料理「ウサンミ(御三味)」や白餅のお供え

沖縄のお彼岸で欠かせないのが、重箱料理の御馳走「ウサンミ(御三味)」です。豚肉料理、かまぼこ、昆布、こんにゃく、揚げ豆腐などを詰めた料理で、清明祭(シーミー)や旧盆と同じく、先祖を敬う心を込めて供えます。

また、白餅(紅白餅・ヨモギ餅・あんこ餅など)も重要なお供え物のひとつです。餅は「繁栄」や「円満」を象徴し、仏壇やヒヌカンに供えられます。家庭によっては餅を重ねて供えたり、重箱料理と並べて置いたりするなど、地域や家ごとのしきたりがあります。

果物や盛り菓子、ウチカビの習慣

沖縄のお彼岸では、果物や盛り菓子(ムイグァーシ)をお供えするのも一般的です。りんごやバナナなど日持ちのする果物、色とりどりの菓子を盛り合わせ、仏壇やヒヌカンに供えます。華やかに並べることで、ご先祖様に喜んでもらうという意味も込められています。

さらに沖縄独特の習慣として、ウチカビ(あの世のお金)を燃やす風習もあります。拝みの後、当主から順に家族がウチカビを焚き、「誰からの供え物か」を報告しながらご先祖に届けるのです。この行為によって、供え物や感謝の気持ちが先祖にきちんと届くとされています。

・沖縄のお彼岸と屋敷の御願|お供え物と拝み方の基礎知識【2025年版】

屋敷の御願(屋敷の拝み)と拝み方の特徴

沖縄のお彼岸では、仏壇やヒヌカンへの供養だけでなく、屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)、もしくは屋敷の拝みと呼ばれる拝みを行う家庭もあります。屋敷の御願は、家の敷地を守る神々へ感謝を伝え、家族の無事や繁栄を願う拝みです。お彼岸の時期に合わせて行うことで、より丁寧な供養となります。

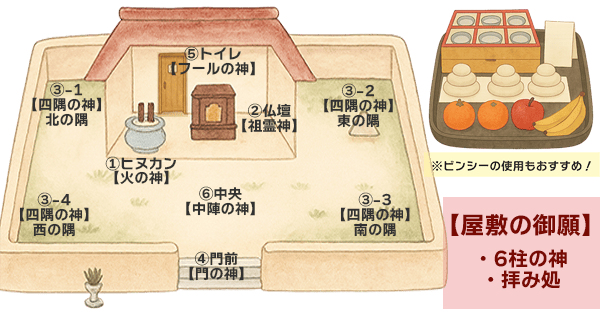

屋敷の神々(ヒヌカン・トイレの神・門の神など)

沖縄の屋敷には、さまざまな神々が宿ると考えられています。最も身近なのは台所に祀られる火の神・ヒヌカンで、家庭を守る存在として日常的に拝まれます。祖霊信仰のある沖縄では、ヒヌカン(火の神)や仏壇(トートーメー)も拝み場所となる家が多いでしょう。

さらに、トイレの神(フールヌカミ)や、屋敷の入り口を守る門の神(ジョウヌカミ)など、家の各所に神々がいるとされます。お彼岸では、これらの神々にもお供えをして拝むことで、屋敷全体が清められ、家族が安心して暮らせると考えられてきました。

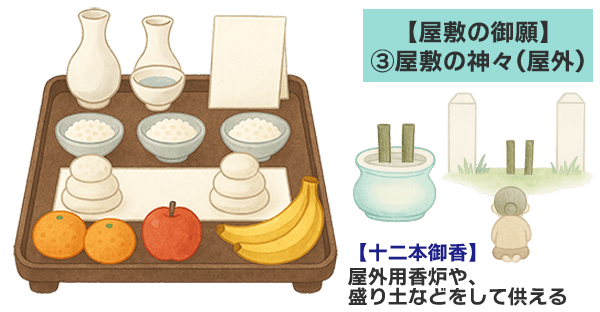

屋敷の御願(屋敷の拝み)お供え物と拝み方

屋敷の御願では、ウサク(お酒)、ハナグミ(お米)、ナイムン(果物)やウチャヌク(白餅を3段重ねたもの)などを供えるのが一般的です。沖縄では屋外の拝みで利用する「ビンシー(瓶子)」と呼ばれる木箱にお供え物を整えて巡拝する家もあります。

拝み方は、当主が先頭に立ち線香をあげ、「今日は彼岸の日です。家族みんなの健康と繁栄をお守りください」と祈ります。続いて子や孫も手を合わせ、それぞれ感謝の気持ちを伝えます。

屋敷御願は地域や家庭によって細かな違いはありますが、「ヒヌカン」「仏壇(トートーメー)」「屋敷の神々」を順に拝む流れは共通しています。これもまた、沖縄のお彼岸が本州と違う大きな特徴のひとつといえるでしょう。

・屋敷の御願の行い方☆感謝を捧げる6つの手順

沖縄のお彼岸と墓参りの関係

お彼岸といえば本州ではお墓参りを連想しますが、沖縄では少し事情が異なります。実は、沖縄のお彼岸では墓参りをする習慣がない地域が多いのです。その理由と、沖縄で墓参りを行う代表的な行事について解説します。

なぜ沖縄では墓参りをしないのか

沖縄では、お彼岸は仏壇やヒヌカンを中心に拝みを行うのが一般的です。これは「お墓と仏壇(トートーメー)は繋がっている」という考えが根付いているためで、墓地を訪れるよりも、家庭内で丁寧に拝むことが重視されてきました。かつて沖縄では土葬ではなく風葬の歴史があることも、あまり頻繁にお墓参りに行かない背景にあるのでしょう。

一方、本州では「お彼岸=お墓参り」というイメージが強く、家族そろって墓地を訪れる風習があります。この点は、沖縄と本州のお彼岸の大きな違いと言えるでしょう。

墓参りを行う行事(清明祭・ジュールクニチ)との違い

沖縄にも墓参りを行う行事はありますが、それはお彼岸ではなく、春の清明祭(シーミー)や、旧暦1月16日に行うジュールクニチ(十六日祭)です。また家族だけで行くお墓参りでは、旧暦7月7日に行くお盆のご案内日「タナバタ(七夕)」もあるでしょう。

清明祭は、親族が一族の墓前に集まり、重箱料理や果物を供えて盛大に供養する行事で、沖縄のお墓参りの代表例です。ジュールクニチは、あの世の正月とされる日で、離島を中心に墓前に供え物をしてご先祖様を祝います。

つまり、沖縄では墓参りをする機会はお彼岸ではなく、清明祭やジュールクニチ、タナバタといった別の行事に位置づけられているのです。この点もまた、沖縄のお彼岸が本州と違う大きな特徴のひとつといえるでしょう。

・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識

・ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方

・沖縄のお墓参り。清明祭に初めて参加する5つの基本

まとめ|「仏壇と拝み」でご先祖様を供養する

お彼岸は全国共通の行事ですが、沖縄のお彼岸は本州とは違い、墓参りではなく仏壇やヒヌカンを中心に拝むのが大きな特徴です。供え物としては、ウサンミ(重箱料理)や白餅、果物、盛り菓子、そしてウチカビを用意し、家族で心を込めてご先祖様に感謝を伝えます。

また、屋敷の御願など独自の拝みも行われ、沖縄ならではの祖霊信仰と生活文化が色濃く残っています。墓参りは清明祭やジュールクニチ、タナバタといった別の行事で行われるため、「お彼岸=墓参り」という本州の風習とは異なる供養のかたちを理解することが大切です。

2025年のお彼岸を迎えるにあたり、地域のしきたりを尊重しつつ、ご先祖様への感謝を日々の拝みに込めて過ごしてみてはいかがでしょうか。

・沖縄のお墓掃除の作法とコツ|拝み方・道具・NG行為まで完全ガイド

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介!

【2026年】沖縄の初詣おすすめ神社お寺10選!波上宮や穴場も紹介! 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ

老後は子供に頼る?現代変わりつつある、現代日本の5つの流れ 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー

一周忌に招待されたら。お供え物や服装、6つのマナー 夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは

夫の死後、極貧生活に転落…。専業主婦の体験談とは ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説

【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

カテゴリ