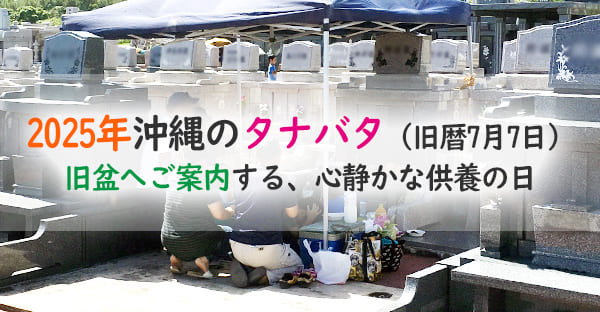

2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識

「タナバタ」と聞くと、短冊に願いごとを書く行事を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、沖縄のタナバタ(七夕)は本土と大きく異なり、ご先祖様へ旧盆の到来を知らせる大切な儀式として受け継がれています。

旧暦7月7日にあたるこの日は、「ソーローウンケー(ご案内)」をはじめとした拝みやお墓掃除、仏壇の準備など、旧盆を迎える“助走”ともいえるような日。

とくに2025年はユンヂチ(閏年)にあたり、二度目の旧暦7月が巡るため、供養に最適なタイミングとも言われています。

本記事では、2025年の沖縄タナバタの日程・意味・準備・作法をわかりやすく解説します。地域の伝統行事を、あらためてご家庭でも丁寧に迎えてみませんか?

目次

沖縄の「タナバタ(七夕)」とは?|本土と違うその意味と役割

全国的に「七夕(たなばた)」といえば、7月7日に短冊を飾って願いごとをするイメージが一般的です。

しかし沖縄のタナバタは、旧暦7月7日に行う“ご先祖様へのお知らせ”の儀式。

お盆のような華やかさはありませんが、旧盆前の大切な節目の日として、今も多くのご家庭で丁寧に受け継がれています。

七夕=お願いの日? 沖縄では“ご先祖への通知日”

本土の七夕は織姫と彦星の物語にちなんだ願掛け行事であるのに対し、沖縄のタナバタは「ご先祖様へ旧盆が近づいていますよ」とお伝えするための仏事の日です。

この日を境に、各家庭では仏壇や墓地の掃除を始めたり、供え物の準備を整えたりと、

旧盆の本番へ向けた心構えと準備が始まるタイミングでもあります。

また、タナバタは「ヒーナシ(火無し)の日」とも呼ばれ、“神仏の目が届かない日”とされることから、仏壇や仏具の新調・修繕、お墓や仏壇じまいなどもタナバタに行うと良いとされる風習があります。

「ソーローウンケー」とは?旧盆の始まりを告げる儀式

沖縄のタナバタにおいて大切な儀式のひとつが、「ソーローウンケー(精霊御迎え)」です。

これは、「精霊(ソーロー)」に向けて、旧盆が近づいたことをお知らせする“ご案内”の拝みのことを指します。

本州のお盆初日にお墓参りをして“霊を迎える”ような風習とは異なり、沖縄のソーローウンケーは「旧盆の準備が整いました。どうぞ仏壇へお越しください」と、ご先祖様や故人に向けて丁寧にご案内する意味合いの儀式です。

そのため、位牌を祀る本家の人がお墓へ出向いて手を合わせ、仏壇でもう一度ご報告するという流れが一般的です。この拝みには、「今年も無事にお迎えできるよう準備をしています」という感謝と敬意が込められています。

なお、地域によってはタナバタの日にお墓へは行かず、仏壇だけでソーローウンケーを行う家庭もあります。形式よりも、ご先祖様への想いを伝える気持ちが大切にされている儀式といえるでしょう。

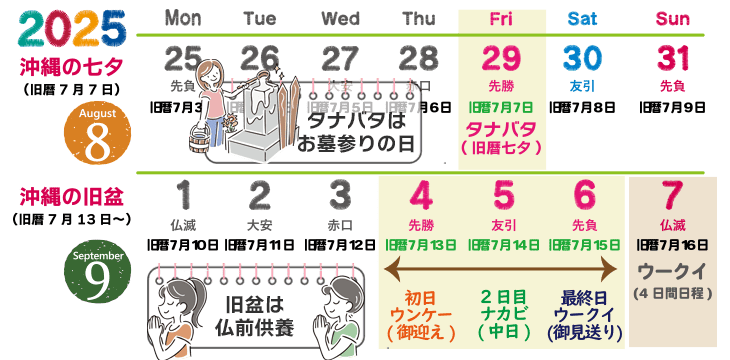

2025年のタナバタはいつ?日付と意味をあらためて確認

2025年のタナバタ(旧暦7月7日)は、新暦で8月29日(金)にあたります。

この日は、沖縄の多くの家庭にとって「ご先祖様へ旧盆を知らせる日」として大切にされています。

旧盆の準備が本格化する前の区切りとして、「お盆が近づいてきました」という気持ちを仏前に報告したり、心の準備を始めたりする良いタイミングです。

また、地域によっては必ずしもタナバタ当日にお墓参りを行わないケースもありますが、“旧盆の案内を届ける日”として、この日を目安に供養の段取りを立てる家庭が多く見られます。

沖縄のタナバタ行事の流れ|当日の過ごし方と拝み方

沖縄のタナバタは、ただ仏壇やお墓に手を合わせるだけではなく、ヒヌカンや祖先に順を追って報告し、旧盆に向けた準備を整える日でもあります。

ここでは、一般的なご家庭で行われることが多い「タナバタ当日の流れ」を5つのステップに分けてご紹介します。

①ヒヌカンへの報告|まずは火の神様へ挨拶

現代でも、台所に「ヒヌカン(火の神)」が祀られている沖縄の家庭は多いでしょう。

まずは朝一番にヒヌカンへ、旧盆が近づいていることや、その準備を始めたことを報告する拝みを行います。

ヒヌカンへの拝みでは、ヒラウコー(日本線香でも良い)、お酒などの簡素なお供えを用意します。

「本日は旧盆のご案内に、お墓まで参ります。無事にご案内ができますように」と、ご報告とともにお見守りを願って、手を合わせるのが一般的です。

・【沖縄の御願】独立した家で祀りたい、ヒヌカンとは

②ヒジャイガミへ拝み|墓地の神様へお見守りの願い

お墓に着いたら、まず最初にお墓の左側(向かって右側)に鎮座される「ヒジャイガミ(左の神)」へ拝みます。

地域によっては「東の御嶽(ウタキ)」や「墓の神様」と呼ばれることもあるでしょう。

これは、墓域全体を守る存在とされており、日ごろの墓地への御守護への感謝とともに「ご先祖様へのご案内を、どうかお取り次ぎください」と願いながら拝みを捧げるものです。

・『沖縄の祖霊祭祀と墓制』(比嘉春潮)

・『沖縄の信仰と祭祀』(伊波普猷)

・沖縄のお墓、門中墓。全国的なお墓との5つの違い

・沖縄のお墓参りでの拝み処☆イチミとシニミの通り道

③お墓掃除|旧盆前の大切なメンテナンス

お墓があるご家庭では、タナバタを機に墓石や周辺の清掃を行うことが多く、雑草を抜き、香炉や水鉢を洗い、供花を挿し替えるなどの作業が行われます。

これは単なる掃除ではなく、「ご先祖様を清らかな場所でお迎えするための準備」として、家族で丁寧に行うのが習わしです。

タナバタ当日に都合がつかない場合は、前後数日以内に済ませる家庭も多く見られます。

・沖縄のお墓掃除の作法とコツ|拝み方・道具・NG行為まで完全ガイド

④墓前でのご案内(ソーローウンケー)|ご先祖様へのご挨拶

お墓が整ったら、先祖代々位牌「トートーメー」や、故人のイフェー(位牌)を祀る本家の家族が代表して、ソーローウンケー(精霊御迎え)の拝みを行います。

これは「旧盆が近づいていますので、どうぞお越しください」と、ご先祖様へお知らせとお誘いを兼ねた報告を捧げる大切な時間です。

沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」、もしくは日本線香を焚き、お供え物を並べ、静かに手を合わせましょう。この時点では、まだ「お迎え」ではなく、“お知らせ”としての意識が重視されます。

⑤仏壇での報告|帰宅後は仏前でもう一度ご報告

墓前での拝みが終わったら、帰宅後に仏壇の前であらためて「ソーローウンケーを済ませてまいりました」とご先祖様へ報告します。

ヒヌカン・墓前・仏前の3か所で段階的に手を合わせることで、旧盆を迎える心構えと、家族を見守ってほしいという祈りが整っていくとされています。

このように、タナバタは旧盆本番の“前日譚”ともいえる存在。

地域や家庭によってスタイルはさまざまですが、ご先祖様とのつながりを確かめる一日として大切にされています。

・比嘉朝進『沖縄の年中行事』

2025年タナバタの準備チェック|お墓参り・供え物・拝み方の基本

タナバタの日は、沖縄にとって旧盆を迎える大切な“ご案内日”です。ご先祖様に失礼のないよう、事前の準備を丁寧に整えましょう。ここでは、当日の持ち物や供え物、線香の本数などをわかりやすくご紹介します。

当日の持ち物リスト|掃除道具・ヒラウコー(線香)など

沖縄のタナバタでは、旧盆を迎える前にお墓を整え、清らかな気持ちでソーローウンケーを行います。準備不足のまま当日を迎えないよう、事前に必要なものを確認しておきましょう。

● 線香(日本線香またはヒラウコー)

● シルカビ(白紙)

● ミジトゥ(水)・ウチャトゥ(お茶)・ウサク(お酒)

● 供え花

とくに墓地を守る神様「ヒジャイガミ」にも拝むため、線香は通常の2回分(墓前とヒジャイガミ用)を用意しておくと安心です。できれば事前にまとめて揃えておきましょう。

供え物の基本セット|“質素でも心を込めて”が大切にされる

ソーローウンケーは豪華な重箱料理ではなく、あくまで“旧盆の案内”を伝えるためのささやかな供え物が主流です。ご先祖様への敬意を込めて、心を込めて整えましょう。

● ウチャトゥ(お茶):茶碗に入れて用意

● ウサク(お酒):瓶やワンカップなどで供える

● シルカビ(白紙):ヒジャイガミや墓前に敷いて使用

● 供え花:仏花でなくても、清楚な花を選ぶと気持ちが伝わります

近年では安全面や簡略化の観点から、これらの品をシンプルに揃える家庭も増えています。大切なのは形式よりも、ご先祖様への思いやりの気持ちです。

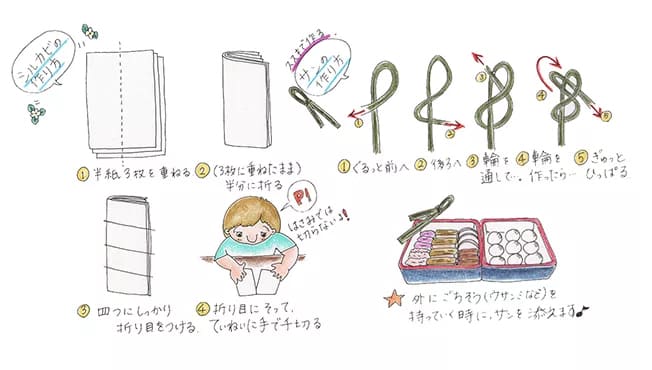

シルカビとヒラウコーの正しい使い方|折り方・供え方の意味

「シルカビ」とは、神様への“税金”や“金銭の代わり”として供える白紙のこと。ヒラウコーは沖縄独自の平たい線香です。近年は火を焚かずにお供えする「ヒジュルウコー(冷たい御香)」のスタイルも一般的になってきました。

● その上にヒラウコーを2枚または2枚半重ねて置く

● 火をつけずそのまま供えることで“ヒジュルウコー(冷たい御香)”として供養する家庭も多い

添付イラストのように、折り方や供え方を確認しておくと、当日もスムーズに準備できます。あくまで大切なのは「感謝の気持ちを込めて丁寧に供えること」です。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

ヒラウコー(もしくは線香)の本数を確認しよう|対象別にわかりやすく紹介

それぞれの拝み先において、供える線香の本数が異なるのが沖縄の特徴です。あらかじめ必要な本数を確認しておくと安心です。

以下に、2025年のタナバタに向けた代表的な本数をまとめました。

● ヒヌカン

…日本線香 15本または5本、ヒラウコー 2枚半(タヒラ半)

● ヒジャイガミ

…日本線香 12本または4本、ヒラウコー 2枚(タヒラ)

● 墓前

…日本線香 12本または4本、ヒラウコー 2枚(タヒラ)

● 仏壇

…日本線香 12本または4本、ヒラウコー 2枚(タヒラ)

● 家族個人の拝み(任意)

…日本線香 3本または1本、ヒラウコー 半ヒラ(1枚の半分)

この本数は一般的な目安であり、地域や家の習わしによって異なることもあります。最近では火の用心や仏壇のコンパクト化を背景に、少ない本数で丁寧に拝むご家庭も増えてきました。

「ヒーナシタナバタ」とは?|日取りを選ばない供養の日

沖縄では、旧暦7月7日にあたるタナバタの日を「ヒーナシタナバタ」と呼び、供養や仏壇・お墓の整理ごとに適した日とされています。

この「ヒーナシ」とは「日無し」=「特定の神様の縁起日ではない」ことを指し、神仏事の区切りに選ばれやすい背景があります。

供養の形式よりも「心を整える日」として、現代でも注目される“特別な日取り”です。

神様の目が届かない?タナバタが供養に良い理由

沖縄の伝統文化では、吉日・凶日など、神仏が関わる日取りが重要視されてきましたが、タナバタはそのいずれにも該当しない“空白の日”と考えられています。

つまり、「特定の神様が見守っている日ではないため、誰に遠慮することなく行動しやすい日」として、仏壇事や整理に向いているのです。

・仏壇の新調や仏具の交換

・お墓の修繕や石碑の文字入れ

・納骨や位牌の移動・整理

といった“決断の必要な行動”を行う日として選ばれることもあります。

神仏に対して無礼にならない日として、多くの家庭で静かに供養が進められているのです。

お墓・仏壇じまい、修繕・新調にも選ばれる日

近年では、高齢化や後継者不在などの事情から、仏壇じまいや墓じまい、お墓を引越す「改葬」など、供養のかたちを見直す家庭が増えています。

そうした大きな節目を、神様の目が届かないため気兼ねなくできるとして、「ヒーナシタナバタ」に行うご家庭も少なくありません。

● 仏壇じまい(お魂抜き・返納)

● お墓の改葬・修繕・移転

● 仏具や位牌の新調・交換

● 石碑の文字彫りやペンキ直し

● 不要になった供養品の整理

こうした行いは、神様の「見守りのない日」に静かに行うのがよいとされ、「誰にも干渉されず、迷いなく供養を進められる日」として信頼されています。

ただし2025年は神様の目が届かずに、お墓事や仏壇事の日取りを1年を通して選ぶ必要のない「ユンヂチ」にも該当するため、比較的墓じまいや仏壇じまいがしやすい年とも言えるでしょう。

沖縄での“新しいタナバタ供養”のかたち

時代とともに、供養のかたちは多様化しています。

核家族化や都市部への移住、ライフスタイルの変化によって、従来のように「仏壇や墓前で集まって拝む」ことが難しいご家庭も増えてきました。

しかし、タナバタという節目の日に、想いを込めて手を合わせることは、どんな状況でも可能です。

仏壇がない家庭でもできる供養の工夫

住環境や家族構成の変化から、「仏壇を置けない」「仏壇じまいをした」というご家庭も少なくありません。

そうした場合でも、工夫次第でタナバタの拝みを行うことができます。

● お気に入りの写真を飾って手を合わせる

● 花やお茶を供えて感謝を伝える

● 心の中で「今年も旧盆を迎えます」と報告する

● 家族で故人の思い出話をする

たとえ形がなくても、故人を想う気持ちこそが一番の供養。

特別な形式よりも、「その人を想う時間」を持つことが大切です。

遠方供養・永代供養・写真供養など現代スタイル

忙しさや距離の問題から、直接お墓参りや仏壇供養が難しい場合には、離れていてもできる供養方法を取り入れる人も増えています。

● 遠方にあるお墓に行けない場合は、現地の墓地管理業者に清掃代行やお花の供えを依頼する

● 「永代供養墓」に移された場合は、寺院や霊園のタナバタ供養法要に申込み、読経供養をお願いする

● 自宅の一角に写真と花を飾り、ミニ祭壇のような形で手を合わせる

現代的なスタイルであっても、「旧盆のご案内をする」という本質は変わりません。ご自身やご家族に合った供養のかたちを見つけましょう。

2025年はユンヂチの年!供養に最適な1年

2025年は、旧暦に“うるう月”が入る「ユンヂチの年(閏年)」です。

旧暦6月が2回あることで、旧盆前にもう一度「六月ウマチー」や「六月カシチー」などの農耕行事・供養日が巡ってきます。

こうしたタイミングは、「あらためて供養を見直すチャンス」でもあります。

● 仏壇や墓地の整理・修繕・見直し

● 自宅での新しい供養スタイルの導入

● 旧盆を前に、もう一度ご先祖様へ想いを馳せる時間を持つ

二度巡る祈りの年だからこそ、今まで後回しにしていた供養について考え直す好機となるかもしれません。

無理のない範囲で、“今の暮らしに合った供養”を見つけていきましょう。

・沖縄のお墓事は「ユンヂチ」に合わせて安心に進めよう。今こそ考えたいお墓・仏壇・改葬のこと

まとめ|2025年のタナバタは8月29日(金)

2025年の沖縄のタナバタ(旧暦7月7日)は、新暦で8月29日(金)にあたります。

この日は、ご先祖様に旧盆のご案内をする大切な節目であり、「ソーローウンケー(精霊御迎え)」を通して心を整える拝みの日です。

当日は、ヒヌカン・ヒジャイガミ・墓前・仏壇の順にご報告を行い、ミジトゥ・ウチャトゥ・ウサク・シルカビ・線香といった、質素でも心を込めた供え物を用意します。

また、タナバタは「ヒーナシの日(特定の神仏の縁起に左右されない日)」とされ、仏壇やお墓の整理、修繕・改葬といった供養ごとにも適した日取りです。

さらに2025年はユンヂチ(閏年)でもあり、もう一度祈る機会が与えられる特別な1年。

仏壇のない家庭でも、写真や花で手を合わせるなど、今の暮らしに合った“新しい供養のかたち”を見つけることができます。

ご先祖様への感謝とともに、自分たちの暮らしや供養の在り方を見直す一日にしてみてはいかがでしょうか。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

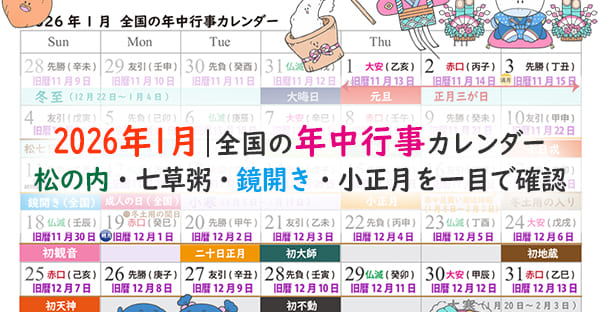

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 法事のお香典を準備。お札の向きや表書き5つのマナー

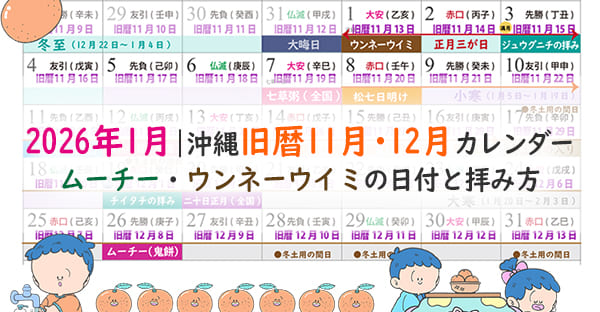

法事のお香典を準備。お札の向きや表書き5つのマナー 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】沖縄の旧正月とは?若水・お飾り・ヒヌカン・仏壇へのお供えと拝み方を解説

【2026年版】沖縄の旧正月とは?若水・お飾り・ヒヌカン・仏壇へのお供えと拝み方を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

カテゴリ