沖縄のお墓参りはいつ行く?年3回の行事と、前後日のタイミングの考え方

「お墓参りって、いつ行けばいいんだろう?」

本州では春秋のお彼岸、お盆の季節を思い浮かべますが、沖縄では少し違う暦が流れています。

旧暦の節目ごとに「十六日」「清明祭」「七夕」と、年に三度の大切な日があり、家族や門中が集い、ご先祖への感謝を伝えます。

この記事では、それぞれの行事の意味や時期、そして忙しい現代の暮らしに合わせた参り方まで、沖縄ならではの祈りの形を紹介します。

目次

沖縄のお墓参りは「いつ行く?」本州との違いを知ろう

沖縄のお墓参りは、全国的に見ても独自の文化を守り続けています。

旧暦での季節の移ろいを大切にしながら、ご先祖や自然、家族とのつながりを確認する行事として受け継がれてきました。

沖縄では「お墓」は単なる供養の場ではなく、家そのものの延長にある特別な場所。

そのため、お墓参りは故人を偲ぶだけでなく、家族が集まり、感謝を伝え、絆を確かめる日として、現在も多くの家庭で大切にされています。

本州との違いと、旧暦で行う理由

本州では、明治以降に採用された「新暦(太陽暦)」をもとに行事の日取りが決められています。

一方、沖縄では琉球王国時代から続く旧暦(太陰太陽暦)を今も暮らしの基準にしており、お墓参りもその流れを受け継いでいます。

沖縄で墓参り行事を旧暦行事として行う理由には、いくつかの背景があります。

● 祖先や自然への感謝を“月の巡り”と結びつけてきた

● 行事を通して家族や門中が集まる時期を、旧暦で統一していた

● 沖縄の墓地は辺地に建つ個人墓地が多く、1人で参るのは危険を伴った

● かつて風葬の文化があり、むやみに訪れる場所ではなかった

沖縄には今も個人所有の墓地が多く残り、こうした墓地が集まる一帯を「あの世」と呼ぶ地域もあります。

人々はそこを“日常的に立ち入る場ではない”と捉え、限られた旧暦行事に合わせて参ることが、礼儀と安全の両面で大切にされてきたのです。

このような背景から、沖縄では新暦に換算するとお墓参りの日付が毎年変わります。

「今年はいつが清明祭?」「十六日は何日に当たる?」と旧暦を確かめながら準備する家庭が多いのも、その名残といえるでしょう。

旧暦に寄り添うお墓参りは、季節の移ろいや自然との調和を大切にする沖縄の心を今に伝える文化なのです。

年に何回行く?沖縄のお墓参りの基本サイクル

◇沖縄では、お墓参りを年に3度行うのが一般的です。

この三つの節目は、それぞれに意味があり、先祖との関係を深める大切な機会となっています。

…旧暦1月16日。あの世のお正月とも呼ばれる日。

● 清明祭(シーミー)

…旧暦3月頃(清明の節気)。春の訪れとともに行う最も賑やかな供養行事。

● 七夕(タナバタ)

…旧暦7月7日。お盆の始まりを知らせる日。

この3つが「沖縄のお墓参りの基本サイクル」です。

それ以外の時期は、特別な事情(法事や納骨など)を除き、あまりお墓参りをしないという家庭も多く見られます。

こうした独特のリズムは、「祖先と共に暮らす」という沖縄の精神文化を今に伝えるもの。

次章では、それぞれの行事が持つ意味と、行われる時期・風習について詳しく見ていきましょう。

沖縄で墓参りを行う「3つの旧暦行事」

沖縄のお墓参りには、旧暦を基準に行われる3つの大切な行事があります。

それが「十六日(ジュウルクニチー)」「清明祭(シーミー)」「七夕(タナバタ)」です。

いずれもご先祖への感謝を伝える日であり、家族や門中が集い、祈りと食事を通して絆を確かめ合う大切な節目とされています。

ただし、それぞれの行事には「行う意味」や「準備の違い」があります。

ここでは、年間を通して行われる三大行事の特徴をわかりやすく整理していきましょう。

十六日(ジュウルクニチー)|あの世の正月にあたる日

◇旧暦1月16日に行われる「十六日(ジュウルクニチー)」は「あの世のお正月」とも呼ばれる行事です。

特に宮古・八重山地方では今も盛大に行われており、本島でもその風習を受け継ぐ家庭が多く見られます。

十六日は、亡くなった人々があの世で新しい年を迎える日とされ、家族はお墓を掃除して供え物を並べ、先祖へ感謝と報告を伝えます。

島を離れても故郷の祖霊に祈りを届ける姿は、沖縄ならではの信仰のかたちといえるでしょう。

また、家族が一年以内に亡くなった場合には、「新十六日(ミージュールクニチー)」として法要を行う家庭もあります。

そのため十六日は、慰霊と新年の祈り、両方の意味を持つ特別な日として受け継がれているのです。

・ジュールクニチ(十六日)☆離島地域に多いお墓参り行事

清明祭(シーミー)|春の大規模な供養行事

◇旧暦3月頃(新暦4月中旬〜5月頃)に行われる「清明祭(シーミー)」は、沖縄で最も広く知られるお墓参り行事です。

春の節気「清明」に合わせて行われるため、草花が芽吹く季節に先祖を敬い、自然の恵みに感謝を捧げる意味があります。

この日、各家庭や門中ではお墓をきれいに掃除し、色とりどりの料理を詰めた重箱(ウサンミ)や果物・お酒を供えます。

…まるでお花見やピクニックのような光景に見えますが、先祖とともに春を迎える大切な儀式なのです。

またシーミーはお祝いの要素もあるため、家族が喪中の年はシーミーを控えるなど、家庭によって対応が異なります。

地域の慣習や親族の意向に合わせて行うのが望ましいでしょう。

・清明祭は、沖縄のお墓参り。迷った時に参考にしたい豆知識

七夕(タナバタ)|お盆を知らせる日

◇沖縄では、お盆の始まりを知らせる「先祖への案内の日」として行われます。

旧暦7月7日に行われる「七夕(タナバタ)」は、本州のように織姫と彦星を祝う行事ではありません。

トートーメー(先祖代々位牌)を祀る宗家(本家)が、家族のみで静かに行うことが多く、清明祭のような大規模な集まりにはなりません。

この七夕のお墓参りは「ソーローウンケー(精霊御迎)」と呼ばれ、旧盆を迎える前の大切な節目とされています。

また、七夕は「神様の目が届かない日(ヒーナシ)」とも言われ、お墓の改葬や建て替えなどお墓事を行うのに良い日ともされてきました。

・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識

沖縄のお墓参りはいつでも行ける?避けた方がいい日とは

本州では「思い立ったときにお参りする」家庭も多いですが、沖縄では少し事情が異なります。

地域によっては「行ってはいけない日」や「控えたほうが良い状況」があり、それを守ることが礼儀とされています。

お墓は先祖が暮らすあの世の家とされるため、訪れる時期や状況には慎重な配慮が必要です。

ここでは、代表的な3つの「避けた方がよい日・状況」を紹介します。

喪中や新築中・妊婦は控える理由

◇沖縄では喪中や新築中の家の主、妊婦などは「お墓に引かれる」とされ、納骨や改葬などに立ち会わないよう配慮されてきました。

沖縄では、お墓を開ける場面や参列する人の状態にも独自の考え方があります。

これは、あの世とこの世の境に立つ儀式の場において、生命の変化や新しい門出を迎える人が霊的な影響を受けやすいと考えられてきたためです。

命を授かった妊婦、家の魂入れを控える新築主など、新しい生命や家の誕生と、死を司るお墓の気が相容れないという思想が背景にあります。

この時期にお墓参りを行うと、亡くなった方の魂がまだ安定していないため、他の霊を連れてくると考える地域もあります。

家庭や門中によって扱いは異なりますが、迷うときはムートゥーヤー(宗家)や年長者に確認するのが安心です。

・沖縄の喪中、旧正月の迷い事。四十九日前と後の違いとは

干支が重なる日は「引かれる」とされる

◇沖縄では、参拝者の干支とその日の干支が同じ場合、「引かれる日(ヒチカレーヌヒ)」と呼ばれ、お墓参りを控える風習があります。

これは、干支が重なることで霊的な気が強く結びつくと考えられてきたためで、先祖の力を敬いながらも、不必要な干渉を避けるという知恵です。

特に男性25歳・女性33歳・男女ともに37歳や61歳などの節目には、厄祓いや御願(ウガン)を行って心身の清めを図ります。

そのため、お墓参りを行う際にも干支や年回りを意識する家庭は多く、自分のトゥシ(生まれ年)と重なる日は避けるという感覚が自然に受け継がれています。

・【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

お盆期間のお墓参りはNGの理由

◇お盆にお墓参りをする家庭が多いですが、沖縄ではこの時期、仏壇を中心に先祖を迎えるため、お墓には行かないのが一般的です。

旧盆(ウンケー・ナカビ・ウークイ)は先祖を自宅に迎えてもてなす行事であり、お墓参りは一連の供養とは別に行われます。

特に、旧盆中にお墓を訪れると「まだ帰っていない霊を呼び戻してしまう」とされる地域もあります。

お墓参りは、旧盆の後に「お礼参り」として行う家庭もありますが、あくまで地域の慣習に沿うことが大切です。

お墓は静かに見守る場所、お盆は家で迎える場所——この住み分けが、沖縄の供養文化の特徴といえるでしょう。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

変化する墓参りのかたち─霊園・納骨堂で迎える新しい供養

近年の沖縄では、個人墓地から霊園や納骨堂へとお墓を移す家庭が増えています。

土地の管理や維持の負担が減り、清掃もしやすいことから、若い世代を中心に選ばれるようになりました。

伝統的には旧暦の節目ごとにお墓参りを行いますが、現代では生活リズムや環境に合わせた形が受け入れられつつあります。

沖縄の供養文化は、心を込めて先祖を想うことが何よりも大切です。

旧暦・新暦にこだわりすぎず、家族が集まりやすい時期に感謝を伝えることも、現代の自然な供養のかたちといえるでしょう。

前後日・代替日のお墓参りはOK?地域ごとの柔軟な対応

沖縄では本来、旧暦の行事に合わせてお墓参りを行うのが習わしです。

しかし近年は、仕事や学校の予定などでその日に合わせられない家庭も増えています。

また、個人墓地から霊園や納骨堂へとお墓を移す家庭が増えたことで、本州のようにお盆や命日にお参りする形も少しずつ広がりつつあります。

清掃や供え物を整える時期が前後しても、「気持ちを込めて手を合わせること」が何より大切。

地域や家ごとの慣習を尊重しながら、無理のない範囲で柔軟に考える家庭が増えています。

前倒しや後日参りの地域慣習

旧暦の行事は毎年新暦の日付が変わるため、「今年は平日で行けない」という声も少なくありません。

そのため、当日よりも前の週末に前倒し参りをする家庭や、翌週に後日参りを行う家庭も見られます。

いずれも、“日をずらしても心を合わせる”という考え方に基づいたものです。

霊園や納骨堂を利用している場合は、施設側が清明祭や旧盆に合わせて合同供養を行うことも多く、前後日の参拝も一般的になっています。

このように、地域や環境によって形を変えながらも、先祖を思う気持ちは共通しています。

家族や門中での相談が大切な理由

墓参りのタイミングを決める際に大切なのは、家族や門中(もんちゅう)との話し合いです。

門中とは、同じ先祖を持つ父系親族の集まりで、沖縄では冠婚葬祭やお墓事を共に行う大切な単位です。

「うちはいつもこの日」「うちは別の日にまとめて拝む」といった違いがあるため、年長者や宗家に確認してから予定を立てるのが確実です。

現代では、家族単位で霊園や納骨堂を利用するケースも増えていますが、旧来の門中墓を守る家も多く存在します。

どちらの形であっても、「皆で相談し、無理のない方法で拝む」ことが一番の供養となるでしょう。

・沖縄の「門中」って何?本州出身者が知らない5つの繋がり

離島出身者・県外在住者の「遥拝」という形

故郷を離れて暮らす人にとって、旧暦行事のたびに沖縄へ帰るのは簡単ではありません。

そんな時に行われるのが、「遥拝(ようはい)」という形です。

…特に宮古島や八重山出身の人々の間では、那覇市の三重城(ミーグスク)からそれぞれの島の方角へ祈りを捧げる習慣が今も続いています。

この行為には、「距離は離れていても心は繋がっている」という思いが込められています。

近年では、県外在住者が旧暦の行事日に自宅でウサンミ(お供え)を整え、同時刻に拝むことで“心の帰省”を果たすという家庭も増えています。

お墓に直接行けない時も、先祖を思い、感謝を伝える気持ちがあれば十分。

それが、現代に受け継がれる「沖縄の遥拝」の精神です。

沖縄のお墓参りの基本マナー

沖縄のお墓参りには、他県には見られない独特の作法があります。

初めて参加する方や、久しぶりに行う方でも迷わないよう、ここでは最低限おさえておきたい基本マナーを整理しておきましょう。

ヒジャイガミ様への拝み

◇お墓参りの際は、まず土地の神様「ヒジャイガミ(左神)」への御願(ウグァン)から始めます。

お墓を守る存在とされるヒジャイガミは、訪問者から見て右側(お墓の左側)に鎮座するといわれています。

最初に「本日、お墓参りに伺いました。無事にお参りをさせてください」と報告をする御願(ウグァン)です。

・お酒

・沖縄線香ヒラウコーをタヒラ(2枚)

(日本線香なら12本、簡易版なら4本)

・神様への税金「シルカビ(白紙)」

シーミー(清明祭)であれば、お供え物の重箱も添えるように、その日の旧暦行事によってお供え物の内容は少しずつ異なります。

この順序を守ることで、神様に見守られながら安心して先祖へ祈ることができるでしょう。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

お供えとウサンデー(供え物をいただく)

お墓参りでは、お供え物としてウサンミ(重箱料理)や果物、泡盛などを供えます。

拝みのあとには、ウサンデー(お下がり)として家族でその料理を分け合うのが習わしです。

供えた料理を持ち帰り、自宅でいただくこともありますが、その行為自体が「ご先祖と食卓を囲む」ことを意味します。

供え物を無駄にせず、感謝の心で受け取ることが、沖縄流の供養なのです。

他家の墓には手を合わせない

沖縄では、お墓は「一族の家」として極めて個人的な聖域と考えられています。

そのため、他人の墓や門中墓には手を合わせないのが基本マナーです。

また、必要以上に眺めたり、当然ですが写真を撮ったりする行為にも注意が必要です。

お墓は「あの世の家」であり、生きている者の家と同じ。

自分の家のお墓に集中し、静かに拝むことが敬意の表れとなります。

・沖縄のお墓参りマナー|時間・服装・霊園ルールと本州との違い

まとめ|「いつ行くか」よりも「どう拝むか」を大切に

沖縄のお墓参りは、旧暦の節目に合わせて「供える・拝む・いただく」という一連の流れを通し、先祖と家族の絆を確かめ合う行事として受け継がれてきました。

お墓はあの世の家であり、そこに手を合わせることは、今を生きる家族がこの世の家から感謝を届けることでもあります。

ヒジャイガミ様に祈りを捧げ、ご先祖に報告をし、ウサンデーで供え物を分かち合う——その一つひとつが、「生きている者と、見守ってくれる者とのつながり」を形にしています。

近年は霊園や納骨堂など新しい供養の形も広がり、旧暦の日取りにこだわらず、家族が集まりやすい時期にお参りをする家庭も増えています。

しかし、どのような形であっても大切なのは“気持ち”です。

心を込めて祈り、先祖への感謝を伝えることこそ、沖縄の供養文化の本質といえるでしょう。

忙しい日々の中でも、ふと立ち止まり、手を合わせる時間を持つ——

その瞬間が、ご先祖と家族の心を静かにつなげてくれるはずです。

- カテゴリー:

- 沖縄の御願行事について、

- 法事・法要について

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

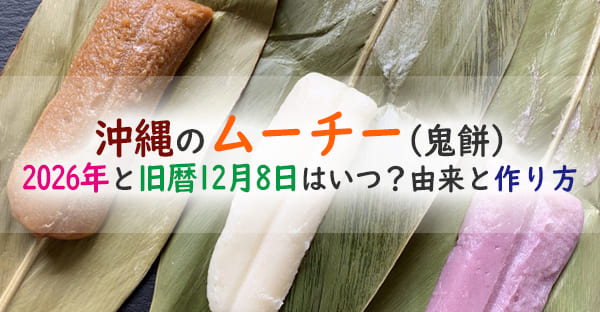

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談

親の死が教えてくれた☆「死を受け入れる」3つの体験談 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 宮古の御嶽(うたき)。最初と最後に訪ねる「漲水御嶽」

宮古の御嶽(うたき)。最初と最後に訪ねる「漲水御嶽」 沖縄の重箱料理「ウサンミ」とは?慶事・弔事・年忌法要の違いと整え方の基本

沖縄の重箱料理「ウサンミ」とは?慶事・弔事・年忌法要の違いと整え方の基本 【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説

【2025年改正】遺族年金は5年で終了?対象者・金額・年齢別にわかりやすく解説 宮古のお墓に伝わるマムヤの伝説!美女に起きた悲劇とは

宮古のお墓に伝わるマムヤの伝説!美女に起きた悲劇とは 沖縄の「門中」って何?本州出身者が知らない5つの繋がり

沖縄の「門中」って何?本州出身者が知らない5つの繋がり 【沖縄の御願】沖縄で旧正月1。ヒヌカン・お仏壇への拝み方

【沖縄の御願】沖縄で旧正月1。ヒヌカン・お仏壇への拝み方 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

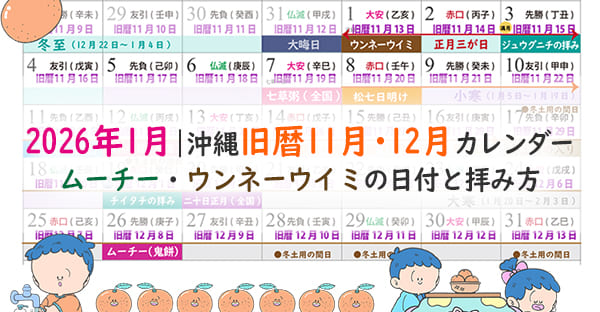

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

カテゴリ