ウークイのやり方|沖縄の旧盆最終日、ご先祖様を見送る儀式と作法を解説

沖縄の旧盆三日目にあたる「ウークイ」は、ご先祖様をあの世へと見送る大切な儀式です。仏壇への拝み、重箱料理「ウサンミ」の供え方、ウハチの取り出し、ウチカビの焚き方、そして門前での見送り──それぞれの手順には意味が込められています。

本記事では、ウークイの正しいやり方を、仏前から門前まで流れに沿って丁寧に解説。初めて準備する方や作法に不安がある方でも、安心してご先祖様をお見送りできるよう、現代の家庭事情や地域ごとの違いにも触れながらご紹介します。

目次

ウークイとは?沖縄の旧盆最終日の儀式

沖縄の旧盆は三日間にわたって行われ、初日の「ウンケー(お迎え)」、中日の「ナカビ(中日)」、そして最終日の「ウークイ(お送り)」へと続きます。なかでもウークイは、ご先祖様をあの世へお見送りする大切な日とされ、家族や親族が揃って儀式を行う家も多く見られます。

この日は、ご先祖様が名残惜しみながら戻っていく日。仏前での拝みや供え物の整え方、門前での見送りなど、沖縄独自の作法が丁寧に受け継がれています。

三日目“ウークイ”の意味と位置づけ

「ウークイ(御送り)」とは、その名の通り、旧盆の最終日にご先祖様を天にお送りする儀式です。旧盆三日間の締めくくりにあたり、これまでの感謝を伝えるとともに、「また来年もお越しください」と願いを込めてお見送りします。

・三日間のおもてなしを感謝する

・お供え物(ウサンミ・ウハチ・ウチカビなど)を通じて見送りの支度を整える

・門前までお連れし、ご先祖様が迷わず戻れるように拝みを捧げる

祖霊信仰が根づく沖縄において、ウークイは単なる形式ではなく、「現世と霊界の境目を閉じる」大切な節目です。

他の日との違いと、儀式の特徴

三日間のうち、ウンケー(迎え火)はご先祖様をお迎えする日、ナカビは滞在中にともに過ごす中日とされます。それに対してウークイは、ご先祖様がこの世を離れる“帰路の日”として扱われるため、より丁寧な送りの所作が求められます。

ウークイならではの特徴として、以下のような要素が挙げられます。

・重箱料理の御馳走(ウサンミ)を夕食に供え、ご馳走とともにお見送り

・ウハチ(お初)を取り分けて供え、ウチカビを焚いて霊界での通貨として渡す

・門前で再び拝みを捧げ、「御守りくださいますように」と願いを込めてお見送り

これら一連の儀式は、地域や家ごとに多少の違いがありながらも、共通して「敬意」と「感謝」を表す時間となっています。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

ウークイの準備と供え物

ウークイはご先祖様を丁寧にお見送りする日であり、供え物の準備にもひときわ心を込める必要があります。旧盆三日間の締めくくりにふさわしく、夕方には特別な料理やお供えを仏壇に整えるのが沖縄の習わしです。

供えるものの種類や並べ方には意味があり、それぞれの役割を理解して準備することで、より丁寧なウークイを迎えることができます。

仏壇に供える重箱料理(ウサンミ)

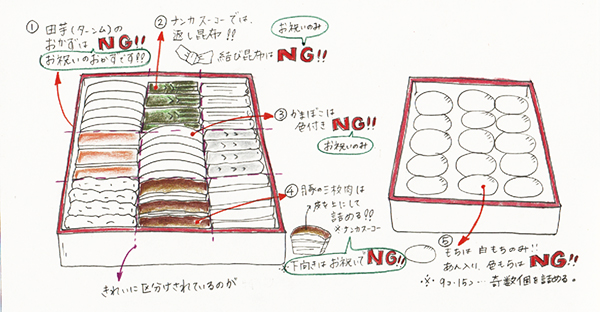

ウークイの夕方には、仏壇に重箱料理「ウサンミ(御三味)」を供えるのが一般的です。ウサンミは「おかず重2段+もち重2段」の4段構成「チュクン」が基本とされ、仏壇の大きさや家族の人数に応じて調整されます。

・おかず重:豚三枚肉、昆布、かまぼこ、天ぷら、煮物など奇数品目を整えて詰める

・もち重:白もちを中心に、家庭によってはよもぎもち・あん入りもちも供える

・配置は仏壇から見て整然と美しく、中央に昆布、手前に豚肉を配するのが基本

・重箱の上にはウチカビを重ねておくのが習わし

この日は親族が集まる家も多いため、重箱の他に来客からの果物やお菓子を添えて豪華に整える家庭も少なくありません。

手土産・お菓子・ウハチ・ミンヌクの扱い

ウークイでは、重箱料理以外にもいくつかのお供え物が必要になります。それぞれに役割と意味があり、どれも「見送りの支度」に欠かせないものです。

来客や親族が持参した果物・菓子類も仏前に供えます。これらはご先祖様へのお土産とされ、「お持ち帰りください」という気持ちを込めて供えます。

● ウハチ(御初):

ウサンミから1〜2品を取り分けて供えます。おかずを裏返して重箱の上に乗せるか、小皿に取り分けて「ウハチディービル(お初です)」と声をかけて供えるのが丁寧な作法です。

● ミンヌク:

サトウキビの皮や野菜くずなどを小さな器に入れたお供え物で、ご先祖様と共に来てしまった“チガリムン(無縁仏や餓鬼)”への食事とされます。ご先祖様の食事を邪魔されないようにという、沖縄独自の配慮です。

これらを整えてから仏前での拝みが始まり、ウークイの本格的な儀式が進められていきます。供え物一つひとつに意味を込めて準備することが、丁寧な見送りの第一歩です。

・沖縄のお盆「ウンケー」とは?仏壇飾り・御膳・御願まで初日の流れを解説

ウークイのやり方①|仏前での拝みと儀式

ウークイの本格的な儀式は、夕方に仏壇の前で行う拝みから始まります。三日間のおもてなしを終え、ご先祖様に感謝と別れの言葉を伝えながら、丁寧に儀式を進めていきます。

この場では、線香(ヒラウコー)や供え物、そして唱える言葉(グイス)に、それぞれ決まった作法があります。沖縄独自の供養の心を表す大切な時間です。

現代では沖縄でも仏壇や香炉(ウコール)が小さくなったことから、本州と同じように日本線香を供える家も増えました。

ヒラウコーとグイス(唱え言葉)

仏前での拝みは、宗家の家長(当主)が中心となって行います。使用する線香は「ヒラウコー」と呼ばれる沖縄式の平たい線香で、人数や立場に応じた本数が決まっています。

・当主(家長):タヒラ(二枚)を焚いて拝む

・家族・親族:その半分(ヒラウコー1枚分)を使用するのが一般的

● 拝みの際の唱え言葉(グイス)の例:

「本日、ウークイの日となりました。三日間、私たちのおもてなしを受け取ってくださり、ありがとうございました。

本日のお供え物とお土産をお受け取りいただき、どうかあの世でも私たち子孫をお見守りください。

そして、来年もまたお越しくださいますよう、心よりお待ちしております。」

文言は地域や家によって差はありますが、大切なのはご先祖様への感謝と「また来年も来てください」という気持ちを込めることです。

ウハチの取り方と意味

グイスを唱えたら、次に行うのが「ウハチ(御初)」の取り分けです。これはご先祖様に供えた料理の中から最初の一品を差し出すもので、丁寧な見送りの所作のひとつとされています。

・ウサンミ(重箱料理)の中から2〜3品を選び、小皿に取り分ける

・あるいは、料理の一部を上下逆さにして、重箱の上に戻す方法もあり

・「ウハチディービル(お初です)」と一言添えて供える

ご先祖様への最初の“ひとくち”として差し出すこの所作には、もてなしの締めくくりとしての意味が込められています。

ウチカビを焚く手順とマナー

ウハチを供えたあとは、仏壇を前に家族で会食や宴で、ご先祖様との共食を楽しんだ後、仏前で「ウチカビ(あの世のお金)」を焚く儀式に移ります。ウハチの儀式からそのまま、ウチカビを焚く手順へと移る地域や家もあるでしょう。

ウチカビ(打ち紙)はご先祖様があの世で困らないように持たせる“旅支度”のような意味を持ちます。

① 家長は5枚、その他の家族・親族は3枚ずつ準備

② 当主から順に、仏壇前に底に網を張った金属ボウル「カビバーチ」で丁寧に燃やす

③ ウチカビを焚いたら火を消すために、仏壇のお酒をカビバーチに入れる

④ 燃え残りやお花、ウハチ、ミンヌクなども同じカビバーチに入れる

⑤ 最後に仏壇に供えた香炉のお線香を「ウサンデーサビラ(いただきます)」と声をかけて抜き、カビバーチに入れる

※ウチカビを焚く場所や道具は家庭によって異なりますが、「整えたものを丁寧に送り出す」ことが大切です。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

分家が持参した“お中元”にウチカビを添える例も

家によっては、分家や親戚が持ち寄ったお中元の品に対しても、ご先祖様へのお土産としての意味を込めてウチカビを添えることがあります。そのウチカビも、仏前での儀式のあとに一緒に焚き上げるのが特徴です。

・分家がお仏壇にお中元を供える

・その上にウチカビを重ねる

・重ねたウチカビは、本家のウチカビと一緒に焚く

こうした風習は、「供え物の気持ちを形にして届ける」という、沖縄らしい思いやりが表れたものです。地域や家ごとに違いがありつつも、“皆でご先祖様を送り出す”という気持ちが根底にあります。

※この風習の背景やマナーについては、お中元と旧盆の関係を解説した記事もあわせてご覧ください。

・沖縄の旧盆・中日(ナカビ)のお中元マナー|2025年おすすめ手土産とタブーも解説

ウークイのやり方②|門前での拝みと見送り

仏壇での儀式を終えたら、ウークイは“門前”での拝みに移ります。これは、ご先祖様が迷わず天へと戻れるよう、玄関先から送り出すための重要な儀式です。ご家族そろって拝みの場に立ち会い、「ありがとうございました」「また来年もお越しください」と、心を込めて見送ります。

門前での所作にも決まりがあり、仏前とは異なる意味を持つ動作が含まれています。手順を確認しながら、丁寧に進めましょう。

カビバーチ(火鉢・ボウル)の持ち出しと配置方法

仏壇の儀式で使用した供え物は、そのままウチカビを焚いた「カビバーチ(火鉢・ボウルのこと)」や器にまとめて門前へと運びます。

このカビバーチには、ご先祖様の“旅支度”となる品々が含まれ、ウークイの最終工程においてとても重要な役割を果たします。

・ウハチ(取り分けたおかず)

・ウチカビ(焚き終えたものまたは供える分)

・お箸(ソーローハーシ)、ミンヌク、お花、香炉のヒラウコー

・仏前で使用した酒や湯水など(火消し用)

● 門前での配置方法:

・門の中央、出入り口の正面にカビバーチに入れた手土産を置く

・門の左右に一対2本の大きなロウソクを置く(LEDロウソクでも可)

・可能であれば、敷物や木の台などの上に置き、直置きを避ける

・風のある日にはウチカビや紙片が飛ばないよう、石や小皿で押さえる配慮を

門の方角や敷地の形状により配置の工夫は必要ですが、「ご先祖様がまっすぐ天へと上がれるように」という思いを込めて整えることが大切です。

門前でのグイスとヒラウコーの使い方

ボウルの準備が整ったら、門前で最後の拝みを行います。ここでも家長が中心となり、ヒラウコーを焚いてグイス(唱え言葉)を捧げ、家族や親族全員でご先祖様を送り出します。

・当主は再びタヒラ(二枚)を使用

・カビバーチのすぐ傍に香炉を置き、線香を供えて拝む

・他の家族は仏前同様、半分のヒラウコーで順に手を合わせる

● 門前でのグイス(唱え言葉)の例:

「ウートートゥ、ウヤフジガナシー(尊きご先祖様)、今年も三日間のお盆を無事に終えることができました。

家族一同、心を込めてお送りいたします。どうぞごちそうやお土産をお持ち帰りいただき、あの世でもお健やかにお過ごしください。

そしてまた、来年もどうかお越しくださいませ。」

門前でのグイスは、ご先祖様に別れを告げる“最後のことば”となります。形式にこだわりすぎる必要はありませんが、家族全員の感謝の気持ちを込めて丁寧に唱えることが大切です。

現代のスタイルと地域差

ウークイの基本的な流れや供え物には伝統的な型がありますが、実際の儀式は地域や家庭の事情によって少しずつ異なります。特に近年は、共働き世帯の増加や家族構成の変化により、「できる範囲で心を込める」ことを重視した柔軟なスタイルが広がっています。

伝統と現代の折り合いをつけながら、それぞれの家庭に合ったウークイが受け継がれているのです。

夕方に行う理由と家族の事情

ウークイは本来、夜遅い時間に行うのが正式とされています。ご先祖様があの世へ戻る“日暮れ以降”に見送ることで、霊的な時間帯に合わせるという考え方が背景にあります。

とはいえ、現代では次のような事情から、夕方早めに儀式を始める家庭が多くなっています。

・親族の帰宅時間や子どもの生活リズムに配慮

・遠方から来る親族が日中に集まりやすいように

・夜間に火を使うウチカビ焚きが難しい住宅環境も増加

このように「形式通り」にこだわるよりも、家族が無理なく集まり、皆で気持ちよく見送ることが重視されるようになっています。時間帯を調整しても、ご先祖様への敬意が込められていれば、十分に丁寧な供養になります。

宗家・分家・集合形式の違い

ウークイの儀式は、宗家(本家)を中心に行われるのが基本ですが、分家や親族がどのように関わるかも家庭や地域によって異なります。

・宗家に親族が集まり、仏壇を中心に儀式を進行

・分家はお中元や果物などを手土産に持参して参加

・供えたお中元の上にウチカビを添え、宗家で焚く家もある

● 集合スタイルのバリエーション:

・都市部では宗家と分家が合同で別会場(実家・集会所など)に集まることも

・仏壇のない分家では、自宅で簡略な拝みだけ行い、後で宗家へ挨拶に伺うケースも

・中には核家族化の影響で、家族単位でウークイを行う家庭も増加傾向

ウークイの形はひとつではなく、地域差・信仰の濃さ・家の事情により、さまざまなかたちで続いています。大切なのは、どんな形式でも「ご先祖様を丁寧に見送る」気持ちを忘れないことです。

集合住宅でのウークイ|火を使わない見送りの工夫

沖縄のウークイは本来、門前で火を焚き、線香を立て、ご先祖様を送り出す厳かな儀式です。しかし、集合住宅では「門」がなく、火気使用にも制約があるため、伝統を守りながらも現代の暮らしに合わせた工夫が必要です。

ここでは、集合住宅におけるウークイのやり方や、火を使わずに行うための具体的な方法をご紹介します。

玄関を“門”として行うウークイのやり方

沖縄の伝統では、ウークイの見送り儀式は「門前」で行うのが基本とされています。しかし、アパートやマンションなどの集合住宅では門がないため、玄関を“門”と見立てて儀式を行う家庭が一般的です。

・仏前での拝みを終えたあと、玄関にカビバーチを持ち出す

・玄関の扉を開けた状態で、外(共用廊下)に向かって拝む

・香炉を玄関に置き、線香(ヒラウコー)を焚いて見送る

かつては、外での拝みに土が必要とされていたため、小皿に盛った土を玄関前に置いて線香を供える方法も見られました。しかし現在は、集合住宅に配慮して専用の小さな香炉や不燃皿を用意し、玄関内に設置する家庭が増えています。

火の取り扱いには十分な注意が必要ですが、香りと拝みの気持ちを届けることが目的のため、形にとらわれず、安全で心を込めた送り方を選ぶことが大切です。

また、近隣への配慮として、時間帯を早めたり、声を控えめにするなどの工夫もよく見られます。限られた環境の中でも、ご先祖様への敬意を丁寧に表す工夫が、今の暮らしに合ったウークイの形として根づきつつあります。

火を使わない「ヒジュルウコー」とLEDロウソクの活用

集合住宅でウークイを行う際、特に小さなお子さんがいるご家庭では「火の取り扱い」に注意が必要です。近年の沖縄では、火災報知器の設置や集合住宅の防災設備が整備された影響で、ウチカビや線香に火をつける伝統的な形式が難しいケースも増えています。

こうした背景から、“火を使わないウークイ”への工夫が広がりを見せています。

ヒラウコーに火をつけず、そのまま供えて拝む方法で、仏前・玄関ともに安全に対応可能。香りは出ませんが、気持ちを込めて拝むことに重きが置かれます。

● LEDロウソク・電子灯明の使用:

かつて門前で行っていた拝みでは、左右にロウソクを立てて灯をともし、ご先祖様の道を照らす意味がありました。現在では火災感知器の誤作動を避けるため、LEDロウソクや電子灯明を玄関内に設置する家も増えています。

● 子どもと一緒にできる安全な工夫:

・香炉を使用する場合は耐熱皿+不燃マットでカバー

・香りを添えたい場合は一時的に窓を開け、換気を忘れずに

・子どもにはLEDロウソクや線香差しを持たせ、一緒に拝ませることで伝統を体験させる工夫も

火を使わなくても、ご先祖様に手を合わせる気持ちがあれば、立派なウークイになります。現代の住宅環境に合わせた柔軟な対応で、安全かつ心のこもったお見送りを心がけましょう。

まとめ|“ウークイのやり方”は心を込めたお見送り

ウークイは、沖縄の旧盆三日間の最後を締めくくる大切な儀式です。仏壇へのお供え、拝みの言葉、ウハチの準備、ウチカビの焚き方、そして門前での見送りまで──すべての所作に、ご先祖様への感謝と敬意が込められています。

近年では、家庭の事情や住環境の変化に合わせて、時間帯を早めたり、火を使わない「ヒジュルウコー」やLEDロウソクを取り入れるなど、柔軟なウークイの形も増えています。形式にこだわりすぎる必要はありません。大切なのは、“見送る気持ちを丁寧に形にする”ことです。

どんな場所でも、どんな方法でも、心を込めてご先祖様に手を合わせる時間こそが、ウークイ本来の意味。ご家族らしい方法で、あたたかな見送りのひとときを整えてみてはいかがでしょうか。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方①

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方① 【沖縄の御願】マドゥトゥシビーとは?旧正月明けに行う家族の厄祓いの拝み方

【沖縄の御願】マドゥトゥシビーとは?旧正月明けに行う家族の厄祓いの拝み方 ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方

ジュールクニチ(十六日)のお墓参り☆供え方や拝み方 ウフトゥシビーは厄年のお祓い☆災難を避ける旧正月の御願

ウフトゥシビーは厄年のお祓い☆災難を避ける旧正月の御願 沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③

沖縄の新十六日(ミージュールクニチー)☆供養の仕方③ お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 マドゥトゥシビーで一年の厄祓い☆家族を想う旧正月の御願

マドゥトゥシビーで一年の厄祓い☆家族を想う旧正月の御願

カテゴリ