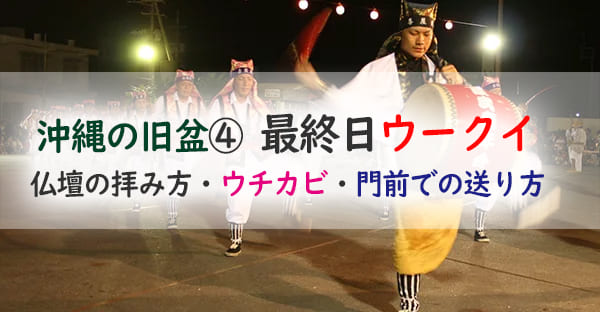

沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

沖縄の旧盆(キュウボン)では、三日目の「ウークイ(御送り)」が最終日となり、ご先祖様をあの世へお見送りする大切な日です。

地域によっては四日目まで行う家もありますが、多くの家庭では三日間の締めくくりとしてウークイの儀式(御願)を行います。

2025年のウークイは9月6日(土)。

この日は、仏壇の前で拝みを捧げたり、重箱料理「ウサンミ(御三味)」を供えたりしながら、家族や親族でご先祖様への感謝を伝えます。

本記事では、ウークイの意味や日程、仏壇での拝み方、ウチカビの焚き方、門前での送り作法までをやさしく解説。

現代のライフスタイルにも対応した「火を使わない方法」や、ミンヌクなどのお供え物の意味も紹介します。

初めてウークイを迎える方も、沖縄の伝統を見直したい方も、ぜひご参考ください。

目次

沖縄の旧盆「ウークイ」はいつ?|2025年は9月6日が最終日

旧盆とウークイとは|ウンケー・ナカビとの違い

沖縄の旧盆(きゅうぼん)は、旧暦の7月13日から15日までの3日間にわたり、ご先祖様を迎え、もてなし、そして最後にお見送りする伝統行事です。お盆期間3日間の流れは、全国的な行事と同じですね。

お盆初日は「ウンケー(お迎え)」、お盆2日目は「ナカビ(中日)」、そしてお盆最終日が「ウークイ(御送り)」と呼ばれます。

お盆最終日のウークイは、ご先祖様があの世へ帰る日であり、仏壇に向かって拝みを捧げたり、お供え物を用意して、感謝の気持ちを込めて見送る重要な儀式(御願)です。

お盆初日のウンケーではサトウキビの杖やお茶で迎え、ナカビでは日常のお供えを行い、お盆最終日のウークイでは重箱料理の御馳走(ウサンミ)やウチカビ(あの世のお金)を焚いて丁寧にお見送りする流れになります。

2025 年|今年の旧盆スケジュールと「ウークイ」日程

全国的なお盆とは異なり、2025 年の沖縄の旧盆は9月4日のウンケーから始まり、以下の流れと日程になります。

●ナカビ(中日):9月5日(金)

●ウークイ(御送り):9月6日(土)

ウンケーは9月4日でも、ご家庭によってはナカビを2日間行い合計4日間行うこともあり、その場合は9月7日(日)が最終日となる場合もあります。

お盆と同じく沖縄の旧盆の3日間は、それぞれに意味があり、ウークイとはその締めくくり。仏壇や門前での拝みや供え物の準備が重要です。

2025 年はお盆休みと重ならない!2023年・2024年との違い

今年、2025 年の旧盆ウークイ(9月6日)は土曜日にあたります。

2023年や2024年ではお盆の最終日が平日や金曜だっり、全国的なお盆のすぐ後だったため、仕事との調整が難しいという声もありました。

また2024年は8月16日~18日と全国的なお盆と違い日程だったのに対して、2025年は9月4日~6日と全国的なお盆とは3週間も幅があります。これは2024年と比べて2025年は旧暦6月が2度巡るユンヂチの年回りだったためです。

しかし2024 年と同じく2025年は週末に重なり、比較的スケジュールが立てやすく、2024 年同様に家族そろってウークイの行事に参加しやすい年といえます。遠方に住む親族も集まりやすいため、しっかり準備して丁寧にお見送りできる良い機会となるでしょう。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

沖縄の旧盆期間中は海に入ってはいけない?

沖縄では旧盆期間中に「海に入ってはいけない」という言い伝えがあります。

これはご先祖様の霊がこの世に戻ってきている期間であり、海や川など“あの世とつながる場所”が不安定になると考えられているためです。

とくに子どもや若い世代が水難事故に遭いやすいとされ、昔から「旧盆の3日間は泳ぎに行くな」と教えられてきました。

科学的根拠はありませんが、風習や地域の信仰を大切にし、旧盆中は海遊びを避けるのが無難です。

ウークイ当日の過ごし方とお供え物の準備

朝のヒヌカンへのご報告

ウークイ当日である旧暦7月15日は、「ヒヌカン(火の神様)」への月例の拝み「ジューグニチ(十五日)の拝み」でもあります。そのため、朝一番にはヒヌカンへ丁寧なご報告と感謝を捧げましょう。ヒヌカンとは台所に祀られる火の神様です。

まずは、以下の基本的なお供え物をお盆に整えて供えます。

●ミジティー(お水)

●白ウブク(白ご飯)3膳

●供え葉(チャーギ、クロトンなど)

【線香】ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・沖縄線香ヒラウコー(平御香)…2枚半

・または日本線香…15本、もしくは5本(簡略化)

このとき、ヒヌカン(火の神)へ向けて次のように伝えます。

「本日は旧盆のウークイにあたり、ご先祖様を無事にお見送りできますよう、

台所からもお見守りください。」

ヒヌカンは火の神であり、台所の守り神でもあるため、ご先祖様の旅立ちを支える「台所の要」としての存在です。

また、夕方に仏前へ供える重箱料理「ウサンミ(御三味)」が仕上がった後には、その一部を「ウチャワキ(お茶脇)」としてお皿に取り分け、盆に配膳し、ヒヌカンにも再度供え直します。

これは「今日一日を無事に締めくくれたこと」への感謝と、供え物の完成報告を兼ねた習わしでもあり、ウークイの準備のひとつです。ちなみにヒヌカンには、箸やウチカビは供えません。火の神に対する節度と敬意をもって、控えめかつ丁寧に拝みましょう。

・ヒヌカンはどんな神様?迎え入れる前の知識

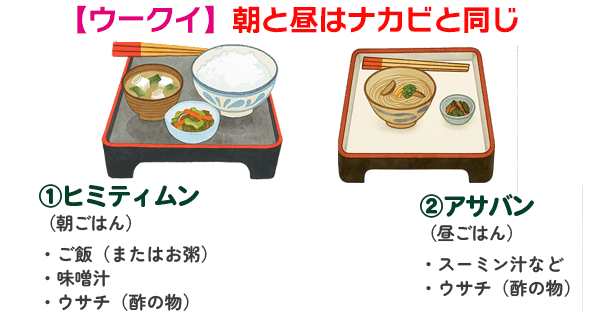

朝・昼を過ごす|ナカビ(中日)と同じ「ご飯・みそ汁・ウサチ」でお供え

沖縄旧盆でご先祖様を見送るウークイの儀式(御願)は夕方以降ですが、朝と昼は通常通りお供えを行います。

ナカビと同じく、以下のような献立を目安に用意しましょう。ナカビ(中日)のお供えとは、下記です。盆に乗せて供えましょう。

●味噌汁

●ウサチ(酢の物)

●お茶(ウチャトゥー)

この3点セットを「三点セット(サンミ)」と呼ぶ家庭もあり、沖縄ではご先祖様への日常的なもてなしとして広く根付いています。朝は「ヒティミティムン(朝食)」、昼は「アサバン(昼食)」と呼び、グイス(拝み言葉)もそれに応じて唱え分けます。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

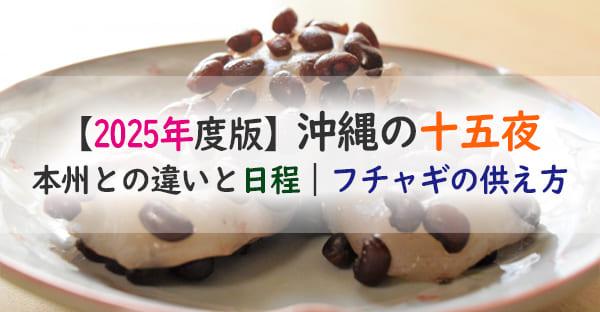

ウークイの夜は重箱料理「ウサンミ」|奇数の品目が基本

夕方以降は、いよいよ「ウークイ」の拝み(御願)とお見送りの時間です。

この夜にお供えするのが、沖縄の伝統的な重箱料理「ウサンミ(御三味)」です。

ウサンミには二段構成の「カタシー」と、四段構成の「チュクン」があり、旧盆ではより正式な「チュクン」が用いられます。構成は以下の通りです:

●下段2段:おかず重(豚の三枚肉、かまぼこ、昆布巻き、天ぷら、豆腐料理など)

現代では仕出し料理やスーパーで注文する家庭も増えていますが、昔ながらの家では女性たちが朝から手作りすることも。

重箱は仏壇に供えたのち、拝みの終盤で「ウハチ(最初のおかず)」を抜いて重箱の上にひっくり返して乗せる儀式を行います。これが「ウハチケーシ(お初返し)」です。

・沖縄旧盆のお供え物⑤ウンケー・ナカビ・ウークイごとの役割と意味を解説

お供えのグイス(拝み言葉)とその意味

沖縄の旧盆では、供え物を出す際に必ず「グイス(拝み言葉)」を唱える風習があります。

これは神様やご先祖様に「何を、どんな気持ちでお供えしたのか」を伝える大切な作法です。

以下はウークイ当日の朝食をお供えする際の例です:

(あな尊き ご先祖様)

ヒティミティムン ウサギティーイビィン

(朝食をお供えしています)

ウキトゥイジュラサー ウタビミスーリ

(受け取ってください)」

食事に応じて、「ヒティミティムン(朝食)」→「アサバン(昼食)」→「ユウバン(夕食)」と使い分けます。

ウークイの夜には、以下のような感謝と送りの言葉を重ねます:

「三日間のおもてなしをありがとうございました。

お土産もご用意しましたので、どうぞお持ち帰りください。

あの世でも私たち子孫をお守りください。そして、また来年もお越しください。」

仏壇でのウークイ行事(御願)の流れ

ウークイの御願を始める時間はいつ?

沖縄のウークイ(旧盆の最終日)の儀式は、かつては「夜遅いほど丁寧」とされていました。

ご先祖様を急かして返すのは無礼とされていたためです。

しかし近年では、翌日が仕事や通学という事情もあり、夕方頃から儀式を始める家庭が多くなっています。

日没前後を目安に、仏壇前に家族・親族が集まり、重箱料理「ウサンミ」やウチカビ(あの世のお金)を用意して、丁寧な拝みを行います。

ウハチケーシ(最初のおかず)とウサンデーの意味

ウークイでは、仏前に供えた重箱料理から2〜3品のおかずを取り出し、お重の上にひっくり返して乗せる「ウハチケーシ(お初を抜く)」という儀式を行います。

これは「一番最初の料理を、まずご先祖様に差し上げる」という意味合いを持ちます。

この拝みが終わったあと、供えた料理は「ウサンデー」として家族・親族でいただきます。

「ウサンデー」は、御先祖様からの“お下がり”として感謝を込めて食べるもので、旧盆の団らんを象徴するひとときでもあります。

仏前の拝み(御願)と線香の本数|ヒラウコーと日本線香

仏前での拝みは、家の主(ムートゥヤー/ムチスク)が最初に行い、続いて親族全員で行います。

沖縄では「ヒラウコー」と呼ばれる平たい形状の沖縄線香を使います。基本の本数は以下の通り:

●その他の親族…ヒラウコー1/2枚(3本)

拝みでは以下のような言葉(グイス)を唱えます:

「お蔭様で今年もまた、家族そろってご先祖様をお迎えし、おもてなしできました。ありがとうございます。」

「本日はウークイの日です。お供え物とお土産を用意しましたので、どうぞお持ち帰りください。

あの世でも子孫をお守りいただき、また来年もお越しください。」

こうして拝みの言葉を伝えた後、手を合わせて感謝と見送りの気持ちを捧げます。

あの世のお金「ウチカビ」を焚く順番と注意点

「ウチカビ(後生紙)」は、グソー(あの世)のお金とされ、ご先祖様があの世で困らないようにと供える大切なものです。

仏前のウークイが終わったら、次はこのウチカビを燃やす儀式へと移ります。

●その他の家族・親族:3枚ずつ

順番は、まず家長が焚き、それに続いて家族・親族が順番に焚くのが基本です。

すべてのウチカビを燃やし終えたら、仏壇に供えていたお酒(ウサク)をかけて火を鎮めるのが習わしです。

ウチカビの炎が青く揺れると「ご先祖様に気持ちが届いた証」といわれることもあります。

なお、ウチカビを燃やす際にはカビバーチ(金属のボウルや容器)を使い、換気の良い場所で安全に行いましょう。

ご先祖様へのお土産を作る

ウチカビを焚いた金属の器「カビバーチ」のなかに、仏壇に供えていたお供え物を入れて、ご先祖様があの世へお帰りになる際の「手土産」を作ります。

・お花

・お水

・お茶

・ウハチ(供えていたご馳走のおかず)

・ソーローハーシ(精霊箸)

・ミンヌク(水の子)…別に用意する家庭もあり

さらに仏前の拝みで燃え残っているウコール(香炉)のお線香も、抜き取ってカビバーチに入れましょう。この際、仏前でご先祖様へ「ウサンデーサビラ(お下げします)」とお伝えします。

門前でのウークイ作法|現代のスタイルにも対応

沖縄の旧盆「ウークイ」では、仏壇での御願(ウートートー)の後、最後にご先祖様を門前でお見送りします。

これは霊魂が家の門からあの世へと帰るとされるためで、ウークイ行事の「締めくくり」として非常に重要です。

地域や家庭によって多少作法に違いはありますが、以下のような流れが一般的です。

ミンヌクやウージ(サトウキビ)を添えてお見送りの流 れ

門前には、仏前でウチカビを焚き、お供え物を入れたカビバーチの容器を門前に供えます。また門の前にはミンヌク(水の子)を添えるのが沖縄の伝統的なスタイルです。

グーサンウージはご先祖様が帰る際の「杖」や「手綱」の意味があり、ミンヌクは水の精霊に感謝を示す象徴とされています。

これに加え、「ナイムン(お土産物の果物)」「線香」「ウチカビ(あの世のお金)」を一緒に並べる家庭もあります。

拝み言葉(グイス)では、感謝の気持ちと来年もお迎えする旨を伝えながら、静かに見送ります。

※門の場所が分かりにくいマンションや集合住宅では、ベランダや玄関先を代用するケースもあります。

「火を使わないウークイ」やマンション住まいの工夫

近年では防火対策や住宅事情から、「火を使わないウークイ」を選ぶ家庭も増えています。

特にマンション住まいでは、ウチカビを焚くのが難しいため、以下のような工夫がなされています。

●ベランダでの拝みに変更し、火は使わない

●仏壇前で門前の御願も兼ねて一括で拝む

また、「感謝の言葉」とともに手を合わせるだけでも立派な拝みであることを伝える家もあります。

地域や家庭事情に応じて柔軟に対応しながら、ウークイの本来の目的である「感謝と見送り」の心を大切にしましょう。

ご先祖様を見送った後|最後の片付けはその日のうちに

ウークイの儀式が終わったら、仏壇に供えていた料理・お花・お茶・線香・ソーローハーシ(ご先祖用のお箸)などをすべてその日のうちに片付けるのが礼儀です。ご先祖様が後ろ髪を引かれるためと言われています。

また、供えたおかずや果物、ウチャワキ(お茶脇)などは、親族で分け合う「ウサンデー」としていただき、重箱料理を無駄なく感謝して食べることも重要な締めくくりとなるでしょう。

仏壇まわりの飾り(提灯・供え葉・供花など)も、旧盆が終わったら速やかに取り外し、日常の姿に戻すのが沖縄の習わしです。

エイサーと道ジュネー|旧盆のフィナーレ

沖縄の旧盆行事の最終日「ウークイ」の夜、地域によってはエイサーや道ジュネー(練り歩き)が行われ、集落全体でご先祖様を賑やかにお見送りします。

ウークイの静かな祈りと対照的に、エイサーの太鼓や歌声は“あの世まで届くように”という思いが込められています。

この文化は、沖縄の旧盆のフィナーレを彩る欠かせない風物詩となっており、地域ごとの特色も豊かです。

地域によって異なる道ジュネー文化

ウークイの「道ジュネー」とは、青年会や地元のエイサー団体が集落内を踊りながら練り歩く行事のことを指します。

旧盆3日目のウークイの夜に合わせて開催されることが多く、特に中部地域(沖縄市・うるま市など)では盛大に行われます。

ウークイでは地域ごとに衣装や曲目、踊り方が異なり、嘉手納町の「チョンダラー(道化役)」や、読谷村の「創作エイサー」など独自の文化が根づいています。

また、離島ではウークイに道ジュネーが行われない地域もあり、「仏壇前での静かなウークイだけを行う」家もあります。

旅行者や移住者にとっても、ウークイのエイサーと道ジュネーは沖縄の旧盆文化を肌で感じる貴重な機会となるでしょう。

エイサーの意味と体験のしかた

ウークイのエイサーは、もともとご先祖様の霊を供養し、地域の安寧を願う念仏踊りとして伝えられてきました。

太鼓の音や囃子(はやし)には、ウークイにおいて「悪霊を祓う」「来世まで届ける」という宗教的・精神的な意味が込められています。

近年ではイベント型のエイサーも多くなり、旧盆シーズンになると各地で演舞会や体験型のワークショップが開催されます。

観光客でもエイサー体験ができる施設や、ウークイの「道ジュネー」のスケジュールを観覧できる地域情報もありますので、ぜひ沖縄旧盆の伝統行事の魅力を体感してみてください。

まとめ|ウークイはご先祖様へ3日間の感謝とともにお見送り

沖縄の旧盆行事は、初日のウンケー(お迎え)から中日のナカビ(中日)、そして最終日のウークイ(お送り)まで、3日間にわたって行われる大切なご先祖様への供養です。

とくにウークイの日は、仏壇の拝み方やお供え物の準備、ウチカビの焚き方など、地域の風習や家ごとの作法を丁寧に行いながら、ご先祖様に「ありがとう」「また来年もお越しください」と感謝の気持ちを伝える時間です。

2025年の旧盆は9月4日(ウンケー)〜6日(ウークイ)の日程で行われます。

この期間は家族みんなで集まり、仏壇を囲み、ウサンミ(重箱料理)やグイス(拝み言葉)を通じて心をひとつにします。

近年では、「火を使わないウークイ」やマンション向けの工夫、ミンヌクやサトウキビを用いた現代のスタイルも増え、形は変わっても「祈り」と「感謝」を伝える本質は変わりません。

ウークイはご先祖様との絆を結び直す大切な行事。沖縄の風習を大切にしながら、自分たちの暮らしに合った形で、丁寧にお見送りをしてみてはいかがでしょうか。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

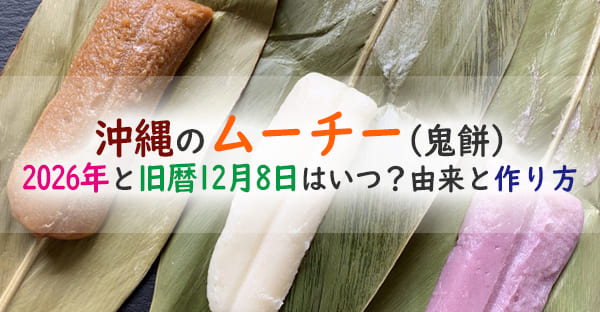

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

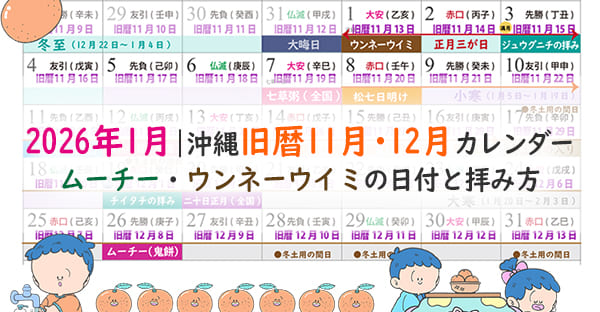

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説 沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」

沖縄・首里十二支巡り|四寺を巡る開運参拝と琉球王国の寺参り「テラマーイ」 沖縄の線香「ヒラウコー」☆御願内容で違う本数①

沖縄の線香「ヒラウコー」☆御願内容で違う本数①

カテゴリ