沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

沖縄の旧盆は、毎年旧暦7月13日~15日に行われる旧暦行事です。

沖縄の旧盆(お盆)は日程の他にも独自の風習が多々あり、なかでも初日である「ウンケー(御迎え)」は、ご先祖様を家にお迎えする“はじまりの日”として、特別な儀礼を行います。ウンケーでは朝から仏壇を整え、お供え物を用意する、慌ただしく過ごす家庭も少なくありません。

2025年は旧暦のユンヂチ(閏月)の影響で、例年よりも遅い9月4日がウンケーにあたります。本州とは日程も風習も異なる沖縄の旧盆。この記事では、ウンケーの意味や準備の手順、2025年の日程まで、丁寧にご紹介します。

目次

2025年沖縄の旧盆「ウンケー」はいつ?今年のスケジュールを解説

2025年の沖縄旧盆行事は9月4日〜6日(ユンヂチの影響)

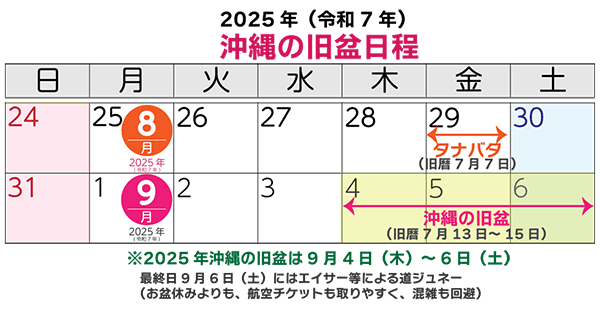

沖縄の旧盆は、旧暦7月13日〜15日にあたる3日間で行われます。2025年(令和7年)は旧暦に「ユンヂチ(閏月)」が含まれる年であるため、例年よりも旧盆の時期が遅く、2025年9月4日(木)〜6日(土)の3日間となります。

このように、旧盆の日程は毎年変動するため、旧暦カレンダーを確認することが大切です。特に今年は9月と少し遅めの開催となるため、準備や調整が必要なご家庭も多いでしょう。

・沖縄のお墓事は「ユンヂチ」に合わせて安心に進めよう。今こそ考えたいお墓・仏壇・改葬のこと

沖縄のウンケー(御迎え)は初日9月4日(木)に行われる

旧盆初日にあたる2025年9月4日(木)は「ウンケー(御迎え)」です。

この日は、仏壇を整え、お供え物を用意し、門前や仏壇の前でご先祖様に「ようこそお帰りくださいました」と呼びかける拝みを行います。

沖縄では最終日ウークイとともに、このウンケー(御迎え)の日もとても大切にしており、日中からお供え物の準備を始めて、夕方には家族そろって手を合わせる家庭も多く見られます。

沖縄ではタナバタのお墓参りでウンケーのご報告

沖縄の一部地域では、旧盆を迎える前に旧暦7月7日のタナバタにお墓参りを行い、「今年も無事に旧盆を迎えます」とご先祖様へご報告をする風習があります。

このお墓参りは、「ウンケー(御迎え)のご報告」や「ご先祖様へのお知らせ」の意味を持ち、旧盆行事の大切な準備の一つとされています。

地域によってはタナバタの時点で仏壇の掃除や飾り替えを行う家庭もあるため、早めの準備が望ましいといえるでしょう。

・沖縄でお盆を先祖へ知らせる儀式、タナバタの基礎知識

旧暦で行う沖縄の旧盆は、全国的なお盆と日程が違う

全国的には、7月または8月に行われるお盆(新盆・月遅れ盆)が一般的ですが、沖縄では旧暦を基準にした「旧盆」が主流です。そのため、毎年の旧盆の日程は、太陽暦(新暦)で行うお盆とは大きく異なります。

このズレにより、お盆休みを利用しがちな本州出身の親戚や友人との予定調整が必要になるケースも少なくありません。沖縄在住で本州との関係が深いご家庭は、あらかじめお盆との日程を伝えておくと安心です。

2024年・2026年沖縄の旧盆はいつ?

参考までに、本州のお盆とは日程がどのように異なるのか…、前年・翌年の旧盆日程を確認しておきましょう。

●2026年の旧盆(令和8年):2026年8月25日(火)〜27日(木)

このように、年によってお盆と旧盆の日程の幅は大きく変わります。近年ではお盆の日程で供養を行う家庭もありますが、特に沖縄で先祖代々位牌トートーメーや仏壇を守る家庭では、毎年の旧暦確認が欠かせない習慣となっています。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

ウンケー(御迎え)とは?沖縄の旧盆初日に行う“お迎えの儀礼”

ウンケー(御迎え)の意味と由来|旧盆3日間の初日

沖縄の旧盆行事は、旧暦7月13日から15日の3日間にわたって行われ、ご先祖様を家に迎え、もてなし、そして送り出すという流れを大切にしています。

その初日にあたるのが「ウンケー(御迎え)」です。

「ウンケー(御迎え)」とは、「お迎え」の意味を持ち、ご先祖様があの世から帰ってくるのを、家族が心を込めて迎える日です。この日は仏壇を清めて飾り、お供え物を準備し、門前で沖縄線香「平御香(ヒラウコー)」を焚きながらウグァン(御願)を捧げます。

ウンケー(御迎え)に始まり、2日目はナカヌヒー・ナカビ(中日)、3日目はウークイ(御送り)へと続く、沖縄独自の旧盆の儀礼。その第一歩であるウンケー(御迎え)は、ご先祖様に「今年もようこそお帰りくださいました」とお迎えの言葉をかける、心静かな日です。

沖縄と本州の違い|迎え火は行わず門前でウグァン(御願)

本州では、家の前で「迎え火」を焚いてご先祖様を迎えるのが一般的ですが、沖縄の旧盆ではこの風習は見られません。

その代わりに、門前で線香(ヒラウコー・日本線香)を焚きながら、手を合わせてご先祖様にお迎えの言葉を伝える「ウグァン(御願)」が行われます。

このウグァンは、地域や家庭ごとに言葉や作法に違いがありますが、多くの場合、「ウンケーさびら(お迎えいたします)」という呼びかけを添えて祈りを捧げます。

また、門前で焚いた香を仏壇のウコール(香炉)へ移すことで、ご先祖様の霊を家へお迎えしたと見なす家庭もあれば、香を門前にそのまま置いておく地域もあり、地域差も見られます。

こうした「迎え火」とは異なる丁寧で静かな迎え方は、沖縄の供養文化ならではの特色といえるでしょう。

沖縄のウンケー(御迎え)当日の準備|ヒヌカンへの報告と仏壇のお供えや進め方

沖縄の旧盆初日「ウンケー(御迎え)」では、ご先祖様を迎えるために、仏壇やヒヌカンへのお供え物を丁寧に準備します。地域や家庭によって多少の差はありますが、古くから伝わる伝統的な飾り方には、それぞれ意味が込められています。

ヒヌカンへのお供え物・朝の報告

ウンケー当日の朝、最初にご挨拶をするのが「ヒヌカン(火の神様)」です。ヒヌカンは台所の神様であり、家の中で起こるすべてを見守る存在とされています。旧盆の初日には、これから3日間のご先祖様のおもてなしが無事に行えるよう、お守りいただくお願いとご報告をします。

ヒヌカンへのお供え物は、通常通りで構いません。ミジトゥ(水)、ウサク(お酒)、ウブク(白ごはん)などを基本とし、ウンケー(御迎え)当日は特別に「ウンケージューシー(沖縄風の炊き込みご飯)」をお供えします。

※ヒヌカンは神様ですので、仏壇のように精霊箸を添える必要はありません。

お線香は、ジュウゴフンウコー(日本線香15本分)が正式ですが、現代では日本線香5本に省略されることも多くなっています。沖縄線香(ヒラウコー)の場合は、タヒラ半(2枚半)を用いるのが基本です。

拝む際には、ヒヌカンに向かって、以下のようなグイス(拝み言葉)を唱えます:

チューヤ シチグヮチ ヒーナトーキビー

ウンケーヌ ウトゥイムチ リッパニ シミティクィミソーリ。

チューカラ ジューグニチマ

ウートートー。」

(※拝みの最後に再度「ウートートー」で締めます)

【現代語訳】

「ああ尊いヒヌカン様、本日は七月十三日、ウンケーの日となっております。

本日から十五日まで、ご先祖様のお迎えとおもてなしを、どうか見守りください。」

このようにして、朝はヒヌカンへ丁寧に報告を行った後、夕方からは仏壇や門前での拝みに進みます。ヒヌカンは、家内安全や火の管理を司る神様です。旧盆の大切な始まりであるウンケーの日には、まずはこの神様への挨拶から、心を込めて始めましょう。

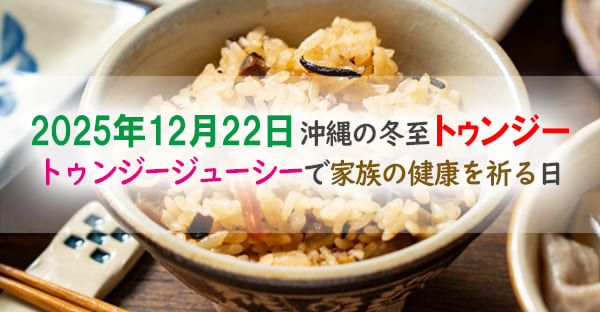

供える料理と果物|ウンケージューシーと副菜

ウンケー(御迎え)の日に仏壇へ供えるお膳は、ご先祖様を丁重にもてなす「迎え膳」として準備されます。沖縄では旧盆自体が慶事とされますが、ウンケーはその始まり。おもてなしの気持ちを込めて、特別な料理を用意します。

なかでも中心となるのが、「ウンケージューシー」と呼ばれる炊き込みご飯です。これは通常のジューシーに生姜(ショウガ)を加えたもので、強い香りで邪気を払う魔除けの意味も込められています。ショウガはまた、子孫繁栄や健康を願う縁起物でもあります。

●ウンケージューシー(ショウガ入り炊き込みご飯)

●ウサチ(酢の物)…暑い季節にぴったりな箸休め

●葉付きショウガ…魔除けの象徴として1本添える

●ソーローメーシー(精霊箸)…メドバキなどの植物の茎で作られた、霊が使うとされるお箸

また、副菜として厚焼き玉子や煮物を添える家庭もありますが、これは地域や家の慣習によって変わります。ナカビ(中日)はまた、違う御膳を供えます。

果物については、パイナップルやスイカなどのナイムン(実りある果物)を別皿で仏壇に供えることが一般的です。特に丸い果物は「子孫繁栄」や「豊穣」の象徴とされ、ご先祖様への贈り物として重宝されてきました。

サトウキビやお供え物の意味と並べ方

沖縄の旧盆では、仏壇やその周囲に供えるひとつひとつのお供え物に深い意味が込められています。とくに「ウージ(さとうきび)」は、盆行事において欠かせない供物の一つです。

…ウージは、かつての沖縄で最も重要な農作物のひとつであり、豊作や健康、繁栄を祈る象徴とされてきました。

旧盆では、2節分を切り出したウージを7本束ねて1対とし、仏壇の前列または左右に1対2束を供えるのが一般的です。これは「七」という数字が仏事で神聖視されてきたことに由来します。

ウークイの料理も準備すると安心

ウークイ(旧盆最終日)は、ご先祖様を見送るための重箱料理(ウサンミ)を供える日です。品数も多く、ラフテーなどの煮物や餅重を整えるには時間がかかるため、ウンケー(御迎え)の初日から準備を始めておくと安心です。

当日に慌てないためには、早めの献立決定や材料の買い出し、仕出し料理の手配などがポイント。

沖縄では弔事でもご先祖様にご馳走を供えるのが基本とされ、重箱も丁寧に整えることが供養になります。

沖縄のウンケー|ミンヌク(水の子)とは?門前に置く?

「ミンヌク(水の子)」は、沖縄の旧盆における独特なお供え物のひとつで、主に門前または仏壇前に供える小さな供物です。

その正体は、水に浮かべた数種類の穀物や野菜の種、小さく刻んだ餅などで構成され、丸い器に少量ずつ丁寧に盛りつけられます。家によっては、トウモロコシの粒、玄米、麦、豆類を使うところもあり、素材や見た目は家庭ごとに差があります。

ミンヌクに込められた意味

ミンヌクは直訳すると「水の中のもの(実)」という意味を持ち、

●精霊たちの喉の渇きを癒す

●“この世”と“あの世”の境界でのおもてなし

といった、いくつもの意味が込められたお供え物です。

また、「外精霊(フカゾーロ)」とも呼ばれる、仏壇に祀られていない無縁の霊や迷える魂に向けた施しの意味もあり、家の敷地の外(門前)に置く家庭も多く見られます。

どこに置く?地域差にも注意

ミンヌクは、家庭によって以下のように供える場所が異なります:

●仏壇の前に供える(全体のおもてなしの一環として)

明確な決まりはなく、どちらも“正解”とされています。ただし、ミンヌクは湿気や虫を招きやすいため、盛夏では器の選び方や置き方に配慮することも大切です。

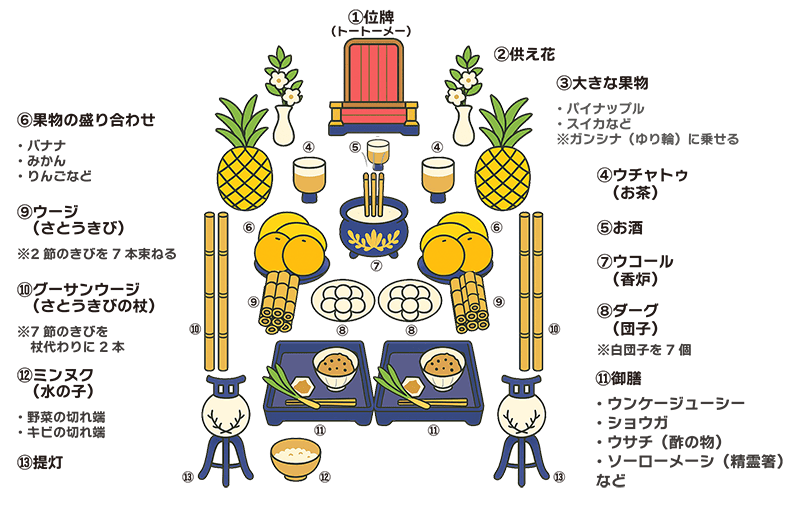

沖縄の仏壇飾り基本構成|段ごとの配置と意味

沖縄の仏壇飾りは、旧盆のウンケー(御迎え)の日に整える「もてなしの舞台」です。三段式の仏壇とは異なり、沖縄では平面または箱型の飾り棚に、上下の区別を意識した飾り付けがなされます。

ご先祖様の居場所となる仏壇を丁寧に清め、供え物を一つひとつ並べていく工程そのものが、先祖を迎える心を形にする大切な儀式です。

以下に、基本的な飾りの構成と、それぞれの意味を紹介します。

●上段中央|位牌と供え花

仏壇の最上段中央には、故人の位牌(イフェー)や先祖代々位牌「トートーメー」を安置します。その両脇に供えるのが供え花です。左右対にして飾り、花の種類に決まりはありませんが、夏の季節花や清楚な白い花が好まれます。

●中段中央|お酒とお茶、大きな果物

中段の中央には、お酒(ウサク)を配置し、その両脇にお茶(ミジトゥ)を置きます。さらにその外側には、パイナップルやスイカなどの丸くて大ぶりなナイムン(果物)を「ガンシナ(ゆり輪)」という台皿にのせて飾ります。こうした果物は「実り」や「子孫繁栄」を象徴し、鮮やかな色彩で華やかさを添える役割も果たします。

沖縄ではご先祖様が手土産を頭に乗せて帰ります。そのため、地域によっては小さなガンシナ(ゆり輪)を7個束ねて供える風習もあるでしょう。

【ナイムン(果物)】

沖縄では収穫した果物は沖縄で「ミー(実)ナイン(成る)」として「ナイムン」と呼ばれ、実が成る=成就するとして、沖縄の旧盆でもお供えします。かつては繁栄を表すアダンの実や竜眼の実・芭蕉の実なども供えてきました。

●下段中央|香炉とロウソク、果物盛り

下段中央には香炉(ウコール)を置き、左右にロウソク台を配置します。さらに両脇にはバナナ・りんご・みかんなどを盛り合わせた「ナイムン(果物)の盛り合わせ」を供えます。

・バナナ…父性の象徴

・りんご…母性の象徴

・みかん…皮を剥くと袋がたくさんあることから、子孫繁栄や母親を表す

●飾り台の前列|ダーグとサトウキビのお供え物

仏壇前の台には、白い団子「ダーグ」を7個ずつ小皿に盛り、左右一対で2皿供えます。そのさらに外側に、サトウキビ「ウージ」を2節分ずつ7本束ねたものを1対として飾ります。

無縁仏やまだ成仏できない霊魂(フカゾーロ…外精霊)へのお供え物

【ウージ(さとうきび)】

かつては農耕が盛んだった沖縄でウージの収穫への感謝を込めた

●御膳の供え物|ウンケージューシーと精霊箸

仏壇前にはご先祖様への御膳を用意します。基本構成は、ショウガ入りの炊き込みご飯「ウンケージューシー」に酢の物「ウサチ」、葉付きショウガ、そして「ソーローメーシー(精霊箸)」と呼ばれる植物の茎(メドバキなど)を添えて一膳とします。

豚肉を入れた沖縄風炊き込みご飯ジューシーに、ショウガを入れたお供え物。香りの強いショウガが悪霊や邪気を祓うとされ、子孫繁栄も意味します。

【ソーローメーシー(精霊箸)】

霊魂が扱うことのできるお箸とされ、一般的には霊魂が喉の渇きを癒すとされるメドバキの植物などで作ります。

●仏壇脇の飾り|グーサンウージと灯籠

仏壇の左右には、7節分のウージを2本束ねた「グーサンウージ(ナナフシウージ・ご先祖様の杖)」を1対として立てかけます。また、盆提灯やロウソクを添えて灯りをともすのも一般的です。また、玄関にはご先祖様が誇りを祓うためのソーローホーチ(精霊箒)を立てかける家もあるでしょう。

ウージ(さとうきび)を7節で切り取り、2本揃えて立てかける旧盆のお飾りです。ご先祖様がこの世とあの世を行き来する際に利用する杖とされます。

【ソーローホーチ(精霊箒・精霊ホウキ)】

メドバキの葉先をまとめホウキに見立て、玄関などに立てかけておきます。ご先祖様が家に着いた時、誇りや汚れ・穢れを祓うための飾り物です。

この世の者もソーローホーチの先に水を浸けて体を払うことで、病や悪しき者が祓われるとされてきました。

・沖縄旧盆のお供え物⑤ウンケー・ナカビ・ウークイごとの役割と意味を解説

ご先祖様のウンケー(御迎え)手順|門と仏壇での拝み方の流れ

沖縄の旧盆初日「ウンケー」では、ご先祖様をお迎えするために、門での御願(ウグァン)と仏壇での拝みを行います。

地域ごとに細かな違いはあるものの、基本的には線香を焚いてご先祖様を迎え入れ、その香を仏壇へと移していく一連の流れが大切にされています。ここではその流れを解説します。

門のウンケー|ウグァン(御願)の進め方

沖縄でウンケーの儀式はまず「門前」から始まります。玄関や門の前にヒラウコー(沖縄線香)を焚き、ご先祖様を迎え入れる「ウグァン(御願)」を行います。

沖縄で旧盆のお線香はヒラウコー2枚半(タヒラ半)が正式とされ、斜めに立てて焚き上げます。専用のウコール(香炉)を用意しても良いでしょう。一般的にはヒラウコーを焚きますが、日本線香15本・もしくは簡略化して5本でも構いません。

また、門前には、ご先祖様の足元を清める意味でミンヌク(水の子)を添えることもあります。

沖縄での拝み言葉(グイス)は地域や家庭によって異なりますが、以下のような文言がよく用いられます:

ウンケー ヒーナートーイビーン。

ウケージューシー、ダーグ、

サトウキビ クワッソウミソーリ。

チューカラ ジューグニチマデ ウトゥイムチ

リッパニ シミティ クイミソーリ。

ウートートー。」

(現代語訳)

「ああ尊いご先祖様、本日はウンケーの日でございます。お迎え雑炊や団子、サトウキビを整えてございます。どうかお受け取りいただき、三日間のおもてなしを見守りください。」

沖縄のウークイではこのようにして、真心を込めた拝みを行った後、仏壇での準備に進みます。

仏壇での拝み言葉とウコール(香炉)への移し方

沖縄のウークイで門前で焚いた線香は、そのまま仏壇の「ウコール(香炉)」へ移していきます。香を繋ぐことで、ご先祖様をご自宅へお迎えする意味が込められています。

沖縄では仏壇でウークイにあらかじめ供えたウンケージューシーやダーグ、ソーローメーシー(精霊箸)などの御膳を整えておき、改めて拝みを行います。以下はよく使われる仏前でのグイス(拝み言葉)です:

チューヤ ウンケー ヒーナートーイビーン。

ウケージューシー、ダーグ、

カジカジ ソーチ サカイ ハンジョー クィミソーリ。」

(現代語訳)

「ご先祖様、本日はウンケーとなっております。雑炊や団子、さとうきびをご用意しております。どうかお受け取りください。」

沖縄のウークイでは、御香(線香)を通じて仏壇と門前をつなぎ、仏前の灯明とともにご先祖様が安心して戻ってこられるよう整えていきます。

沖縄の地域による違い|香を仏壇に移さない地域も

沖縄の旧盆は、地域や家庭によって儀式の手順が異なることがあります。たとえば、門前で焚いた香を仏壇へ移すことが一般的ではない地域も存在します。

● 一方、香をウコール(香炉)にきちんと移し、仏前の香として繋げる地域もある

いずれにしても、「香を通じてご先祖様の道筋をつなぐ」という信仰が共通しています。

また、近年では住宅事情や家族構成の変化から、簡略化された方法をとる家庭も増えています。仏壇がない場合は、位牌やお供えをテーブルに整えるだけでも構いません。ご先祖様を迎える心が何よりも大切にされています。

・仏壇のある家のための沖縄旧盆ガイド①ウンケー・ナカビ・ウークイを丁寧に迎える

現代の沖縄事情|簡略化したウンケーの進め方

沖縄の旧盆行事「ウンケー」は、今も大切にされている伝統文化ですが、現代では暮らしの変化に合わせた工夫や簡略化も進んでいます。

忙しい日常の中でも、ご先祖様を丁寧に迎える“心”を大切にしながら、それぞれの家庭に合った形でウンケーを行う家庭が増えています。

都市部・マンションでのウンケー|仏壇準備の工夫

沖縄の都市部やマンション暮らしでは、昔ながらの仏壇や飾り棚を用意できない家庭も多くなっています。

そのため、ミニ仏壇や折りたたみ式の飾り棚、コンパクトな供え台などを活用して、限られた空間でも「沖縄のウンケー」の雰囲気を再現する工夫が見られます。

伝統を守りつつも、暮らしに寄り添う柔軟なスタイルが広がっています。

供え物をスーパーで揃える家庭も

お供え物の準備は、以前はすべて手作りが主流でしたが、最近ではスーパーや仕出し店を活用する家庭も増えています。

ウンケージューシーやダーグ(団子)、各種ナイムン(果物)も手軽に購入できるようになり、「沖縄の旧盆のお供え物セット」として販売されていることも。

忙しい中でも、ご先祖様を大切に迎える“沖縄のウンケー”の心を形にできる選択肢として、支持されています。

形より心を重んじる“もてなしの気持ち”

伝統的な飾り付けや献立を再現することも素晴らしいですが、沖縄のウンケーにおいて何より大切なのは「もてなしの心」です。

近年では、簡素ながらも丁寧にお供え物を整え、手を合わせて感謝と祈りを伝える家庭が増えています。形にとらわれすぎず、家族の状況に応じたやり方で、静かに丁寧にご先祖様を迎える。

その姿勢こそが、沖縄の旧盆「ウンケー」に込められた本質と言えるでしょう。

まとめ|沖縄のウンケーは“静かに丁寧に迎える”ご先祖様への儀式

沖縄の旧盆「ウンケー」は、ご先祖様を迎える大切な儀式であり、古くから続く心の文化です。仏壇飾りやお供え物、門前でのウグァン(御願)や仏前での拝み言葉など、一つひとつに意味が込められています。

現代では簡略化や工夫も進んでいますが、その根底にある「感謝と敬意を込めてご先祖様をお迎えする気持ち」は、今も沖縄の家庭で大切に守られています。どのような形であっても、ご先祖様を丁寧に迎える“静かなおもてなし”が、沖縄らしいウンケーの在り方です。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法

旧暦12月24日に行うヒヌカンの掃除の仕方|灰に宿る神様を落とさないための作法 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 【2026年版】沖縄の旧正月とは?若水・お飾り・ヒヌカン・仏壇へのお供えと拝み方を解説

【2026年版】沖縄の旧正月とは?若水・お飾り・ヒヌカン・仏壇へのお供えと拝み方を解説 2026年のヒヌカン上天の拝みを解説|沖縄の旧暦12月24日「ヒヌカン送り」とは

2026年のヒヌカン上天の拝みを解説|沖縄の旧暦12月24日「ヒヌカン送り」とは 【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説

【2026年版】マンションで行う屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)|玄関での拝み方・供え物・戸柱の神を解説 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ