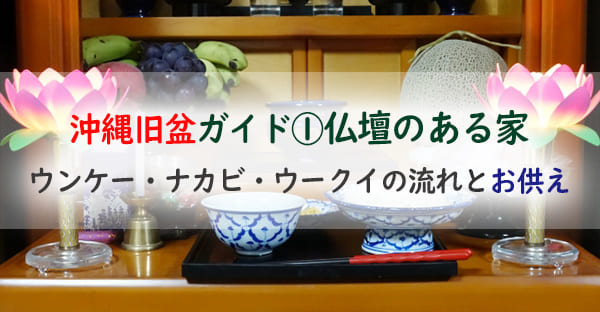

仏壇のある家のための沖縄旧盆ガイド①ウンケー・ナカビ・ウークイを丁寧に迎える

沖縄の旧盆は、タナバタ(旧暦七月七日)のお墓参りを皮切りに、ご先祖様を迎える「ウンケー」、ともに過ごす「ナカビ」、そして感謝とともに見送る「ウークイ」へと続く、3日間の大切な行事です。

なかでも仏壇のある家(ムチスク・宗家)では、親族が集い、供え物や御願(ウグァン)の手順を丁寧に整える役割が求められます。

このコラムでは、初めて当主として旧盆を迎える方にも分かりやすいように、タナバタからウークイまでの流れと、それぞれの行事に込められた意味、お供え物の基本をやさしく解説。

各日ごとの詳しい実践編コラムにもつながる、旧盆準備の「総まとめ」としてご活用ください。

目次

沖縄の旧盆行事とは?|タナバタから始まる先祖供養の流れ

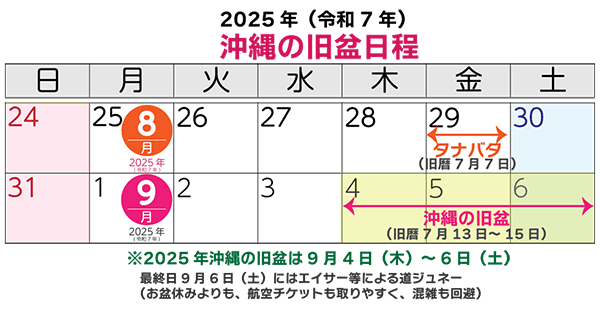

旧盆はいつ?2025年の日程と本州との違い

沖縄の旧盆(キュウボン)は、旧暦7月13日から15日の3日間にわたって行われるご先祖様の供養行事です。本州のような「迎え火・送り火」は行わず、仏壇を中心に、家庭内で静かに丁寧にもてなすのが特徴です。

2025年は旧暦のユンヂチ(閏月)にあたるため、例年より約1ヵ月遅く、以下の日程で行われます。

●ナカビ(中日)……9月5日(金)

●ウークイ(お見送り)…9月6日(土)

本州では新暦の8月13日〜16日ごろにお盆を行う地域が多く、「旧盆」とのタイミングの違いから、親族間でのスケジュール調整が必要になることもあるでしょう。特に沖縄のムチスク(本家・宗家)では、旧暦に基づいた日程を守ることが多いため、早めの準備が大切です。

・沖縄の旧盆と全国的なお盆!地域で違う、3つの日程とは

・沖縄のお墓は「ユンヂチ」の年に建てる。その理由と文化背景とは

沖縄の旧盆は“タナバタ”から始まる

沖縄の旧盆は、旧暦7月13日からの3日間が本番ですが、実はその準備は旧暦7月7日「タナバタ」から始まります。

この日は「ご先祖様に旧盆が近づいていることを伝えるお墓参りの日」とされ、ごく身内だけでお墓を掃除し、簡単なお供え物を整えるのが一般的です。お墓に祀られる土地神「ヒジャイガミ様」にも御願(ウグァン)を捧げ、旧盆行事が無事に行えるよう見守りを願います。

近年では、タナバタを「お墓掃除の日」として簡略に進める家庭も増えましたが、旧盆の“スタート地点”として丁寧に行うことで、以降の3日間に心を整えて臨むことができる大切な習わしです。

旧盆の三日間|ウンケー・ナカビ・ウークイとは

沖縄の旧盆は、ご先祖様をお迎えしてもてなし、そして送り出すという3日間の流れで構成されます。それぞれの日に意味と役割があり、仏壇のあるムチスクでは丁寧な準備と拝みが求められます。

●ナカビ(中日)|ご先祖様と一緒に過ごす日。朝昼晩の御膳を供え、訪問してくる親族へのおもてなしやお中元のやりとりも行われます。

●ウークイ(最終日)|ご先祖様をあの世へお見送りする日。「ウサンミ(重箱料理)」を仏壇に供え、感謝の言葉とともに「ウチカビ(あの世のお金)」を焚いてお送りします。

この3日間を通して、沖縄では“先祖とともに暮らす時間”を大切にする文化が受け継がれています。

旧盆前の準備「タナバタ」とは?|お墓掃除とご先祖様への報告

旧暦七月七日の「タナバタ」は何をする日?

沖縄の旧盆は、旧暦7月13日からの3日間ですが、地域や家庭によっては、その6日前にあたる旧暦7月7日の「タナバタ」から準備が始まります。

本州でよく知られる織姫と彦星の“七夕行事”とはまったく異なり、沖縄のタナバタはご先祖様に「旧盆が近づいていること」を知らせるための儀式的なお墓参りの日とされています。

この日は親族や知人を大勢呼ぶのではなく、ごく少人数で静かにお墓を訪れ、掃除をしたうえで供え物や線香をお供えします。また、墓の守り神とされる「ヒジャイガミ(左神)」への拝み(御願=ウグァン)も欠かせません。

・沖縄のお墓参りの基礎知識。毎年行われる3つの行事とは

ヒジャイガミ様への拝みと、仏壇でのウグァン(御願)

ヒジャイガミ(左神)様は、お墓の左側(向かって右)に祀られる土地神様で、日頃から墓地とご先祖様を見守ってくれているとされます。タナバタでは、このヒジャイガミ様に「掃除の報告」や「旧盆の準備を始める旨」を伝え、感謝の祈りを捧げます。

①シルカビ(白紙)に沖縄線香ヒラウコー2枚置いて供える

②ウグァン(御願)後、シルカビを焚いて煙にする

※火を使わないヒジュルウコー(冷たい線香)とする家もあり

③最後にお酒をかけて納める

また、仏壇がある家庭では仏壇にも簡単なお供え(花・お茶・ウチャワキ=煮物の小皿)をし、「今年も旧盆を迎えることができるよう見守ってください」と祈るのが丁寧です。

「シルカビ(白紙)」とは沖縄では神様への税金と呼ばれ、習字の半紙を2枚重ねて、手で4つに千切り、さらに半分に折った神様へのお供え物です。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

タナバタは“旧盆の助走”|早めの準備で心も整える

かつては「タナバタが過ぎたら仏壇飾りの準備を始める」と言われたように、この日を境に旧盆に向けた段取りが本格化していきます。

●お供え物やウチカビなどの買い出し

●ウンケージューシーやウサンミの献立決め

●お中元ギフトの準備や親戚との日程調整 など

地域によっては、タナバタが「お墓事(改葬や建て替え)」にも適した日とされ、「日無し(ヒーナシ)」として知られることもあります。これは神仏の加護が届かない“空白日”とされ、逆に俗世の整理に向いているとされた考えに基づきます。

いずれにせよ、タナバタは「形式を整える」というより、心を整える入り口。仏壇のある家では、このタイミングを大切にしながら旧盆の3日間に向けて備えていきましょう。

旧盆初日「ウンケー」|ご先祖様を迎える儀式とお供え

2025年のウンケー日程と当日の流れ

沖縄の旧盆は、旧暦の7月13日〜15日の3日間で行われます。2025年は旧暦に「ユンヂチ(閏月)」がある特別な年であり、旧盆の日程が例年より約1ヵ月遅れます。

ウンケーは、ご先祖様を家にお迎えする「はじまりの日」。ムチスク(宗家・本家)では、朝から仏壇やヒヌカンの掃除・整えを行い、夕方にかけてお供え物を準備していきます。

準備が整ったら、日没前後に家族そろって門の前に出て、「ウグァン(御願)」と呼ばれる拝みを行います。その後、ご先祖様を仏壇へ迎え入れ、改めて感謝とともに手を合わせます。

ウンケージューシーと仏壇飾りの意味

ウンケーで供える料理の代表格が、「ウンケージューシー」と呼ばれるショウガ入りの沖縄風炊き込みご飯です。

通常のジューシー(沖縄風炊き込みご飯)に香りの強いショウガを加えることで、「無縁仏(フカゾーロ)」や「餓鬼(チガリムン)」を避ける魔除けの意味があるとされます。

●ウンケージューシー(炊き込みご飯+ショウガ)

●ウサチ(酢の物)

●葉付きショウガ

●ソーローメーシー(精霊箸:植物の茎で作る)

●お茶や水などの飲み物

また、仏壇にはサトウキビ(ウージ)や果物、ダーグ(団子)、グーサンウージ(ご先祖様の杖)など、一つ一つに意味をもつ供え物を左右対称に並べていきます。

こうした飾りは「食」だけでなく、「足元を支える杖」「穢れを祓うホウキ」「実りと繁栄を表す果物」など、ご先祖様をもてなすための“道具”でもあるのです。

門前と仏前での拝み方(グイス)

ウンケー当日の夕方、いよいよご先祖様を迎える「拝み(御願)」の時間です。まずは門前でのウグァンから始まります。

①門の中央にお線香を供える

ジュウニフンウコー(十二本御香)

・沖縄線香ヒラウコーの場合…タヒラ(2枚)

・日本線香の場合…12本、もしくは4本

②門前に灯りをともす(提灯やろうそく)

(サトウキビやミンヌク(水の子)を添えることもある)

③家長を中心にウートートー(拝む)

このとき、拝み言葉(グイス)の一例としては以下のようなものがあります:

(ああ尊きご先祖様)

チューヤ ウンケーヒーナートーイビーン

(今日はウンケーの日でございます)

ウケージューシー、ダーグ、ウージ クワッソウミソーリ

(炊き込みご飯やお団子、サトウキビを整えてございます)

チューカラ ジューグニチマデ ウトゥイムチ シミティ クイミソーリ

(今日から3日間のおもてなしを見守ってください)

ウートートー」

その後、門前で焚いたお線香を仏壇へつなげ、仏壇前でも同様のグイスを唱えてご先祖様を迎え入れます。

家族全員が順番に線香を手向け、手を合わせることで「ようこそお戻りくださいました」という気持ちを伝える、大切な時間となります。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

旧盆中日「ナカビ」|ご先祖様と過ごす時間と親族の訪問

ナカビとは?|朝昼晩の御膳とヒヌカンへの拝み

旧盆三日間の真ん中にあたる「ナカビ(中日/ナカヌヒー)」は、ご先祖様と一日を通してゆっくり過ごせる唯一の日とされ、仏壇を囲んで朝・昼・夕の三食を供えます。

これは「一緒に食卓を囲む」気持ちを形にしたもので、ムチスク(宗家)では丁寧な準備が求められます。

●朝(ヒティミティムン)

・ご飯

・味噌汁

・酢の物(ウサチ)

●昼(アサバン)

・そうめん(スーミン汁)

・酢の物(ウサチ)

●夕(ユウバン)

・ご飯

・ご馳走のおかず(煮付けなど)

・味噌汁(イナムドゥチなど)

「イナムドゥチ」とは白味噌仕立ての豚汁のような、沖縄の味噌汁です。お祝い行事などでよく出されます。

ヒヌカン(火の神)へ朝のご報告

また、沖縄の旧盆中は、朝の始まりに台所の火の神様「ヒヌカン」への報告拝みを行うのが習わしです。

●ジュウゴフンウコー(十五本御香)

・沖縄線香ヒラウコーの場合…タヒラ半(2枚半)

・日本線香の場合…15本、もしくは5本

【お供え物】

・水(ミジトゥ)

・お酒(ウサク)

・お茶

・白ごはん(白ウブク)

…など

「チューヤ ナカビ ヒーナトーイビーン(今日はナカビの日でございます)

ウブンヌ ウトゥムチ クワッソウミソーリ(お供え物をどうぞお受け取りください)」

と語りかけて感謝と見守りを願います。※ヒヌカンには箸は添えず、ウチカビも焚きません。

親族回りとお中元のマナー

ナカビは、ご先祖様と家族で過ごす日であると同時に、仏壇のない分家や親戚がムチスク(本家)を訪問する日でもあります。このときに持参するのが「お中元(手土産)」です。

● お中元の相場

…1件あたり1,000〜3,000円程度

● 人気の品

・焼き菓子

・かつお節

・お茶漬け

・洗剤

・インスタント食品

…など

一般的には実家や義実家への訪問などになるので、気の置けない家族・親族への訪問とはなりますが、訪問時の基本マナーとしては、下記のようになります。

①ムチスク(宗家)のご家族に挨拶をする

②まず仏壇へ手を合わせる

(ご先祖様への挨拶が先)

③持参したお中元を仏壇へ供える

④お線香を供える

●サンブンウコー(三本御香)

・沖縄線香ヒラウコーの場合…半ヒラ(半分)

・日本線香の場合…3本、もしくは1本

⑤簡単な拝み言葉(グイス)でご挨拶

「〇〇家の〇〇が本日旧盆のご挨拶に伺いました」など。

⑥お中元の上にウチカビを3枚置く家もある

宗家では、お中元の“お返し”は基本的に不要とされますが、いただいたお品は仏壇前に並べて拝みを行い、その後は分けやすく供養の一環として扱われます。

・沖縄のお盆回り。ナカビのお中元におすすめ、7つの品々

最近の“今風ナカビ”|気軽なおもてなしと市販品の活用

ナカビに親族がきたら、ムチスク(宗家・本家)は来客をもてなし、お昼時であればスーミン汁(にゅう麺)やおやつ時にはあまがしなどをふるまい、もてなします。

ただ、現代のナカビは、生活スタイルの多様化により柔軟な進め方が主流になりつつあります。

・御膳料理はすべて手作りにこだわらず、スーパーの惣菜や冷凍食品を活用

・ぜんざいも手作りだけでなく、缶やパウチタイプをそのまま供える家庭も増加

・お供え膳は「家族と同じ献立を一緒に供える」スタイルが定着

また、訪問してくる親戚へのおもてなしも、“気を使わせない”軽食やお茶菓子が中心です。特に子ども連れの来客には、アイスやフルーツ、お菓子詰め合わせなどが喜ばれる傾向にあります。

大切なのは、「形式よりも心」。

市販品であっても、“ご先祖様にも、家族や親戚にも気持ちよく過ごしてもらう”という配慮こそが、ナカビの本質といえるでしょう。

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

旧盆最終日「ウークイ」|感謝とともにご先祖様をお見送り

ウークイの基本と2025年の日程

ウークイ(御送り)は、旧盆三日間の締めくくりとなる最終日(旧暦7月15日)にあたります。ご先祖様を迎え、もてなした三日間の最後に、「また来年もお越しください」と感謝を込めてお見送りする、とても大切な節目です。

▶︎ 9月6日(土) にあたります(※ユンヂチ=閏月の影響による遅れ)。

この日は夕方から夜にかけて、仏壇に重箱料理(ウサンミ)を供え、ご先祖様への感謝の祈りを捧げ、ウチカビ(あの世のお金)を焚くなどの拝み(御願)を行います。

地域によっては、門前での見送りや「道ジュネー(エイサーの練り歩き)」でフィナーレを迎えることもあるでしょう。

重箱料理「ウサンミ」の意味

ウークイのお供えには、重箱料理「ウサンミ(御三味)」が欠かせません。これは、ご先祖様への“最後のご馳走”であり、お見送り前のもてなしの象徴です。

●もち重(ムチジュー)

・白もちを奇数個

(15個や21個など)

●おかず重

・ラフテー(豚の煮付け)

・天ぷら

・昆布巻き

・豆腐料理

・かまぼこ

…など

沖縄では「4段重(チュクン)」が正式とされますが、現代では2段重(カタシー)や仕出しを利用する家庭も多く見られます。

・沖縄の旧盆行事の行い方⑤☆お供え物の5つの意味合いとは

ウークイに焚く「ウチカビ」の意味

また、ウークイでは「ウチカビ(打紙/あの世のお金)」を焚くことも重要な儀礼です。これは、「あの世でも困らないように」との思いから、ご先祖様への“旅の支度金”として供えるものです。

①家長(当主)…ウチカビ5枚

②その他の家族…3枚ずつが目安

③焚いた後は、泡盛などをかけて火を鎮める

ウチカビを焚く場所は、金属の器(カビバーチ)などを用意し、風通しのよい安全な場所で行います。カビバーチは無縁仏や魑魅魍魎を祓うため、水を張った上にネギの輪切りなど、香りの強いものを浮かべる家もあります。

・【沖縄の御願】拝みに欠かせない「シルカビ」と「ウチカビ」

仏前・門前でのお見送り作法とグイス(拝み言葉)

ウークイの儀式は、仏壇の前での拝み(御願)と門前でのお見送り、そしてウチカビ(あの世のお金)を焚く流れで進められます。

かつては「夜遅いほど丁寧」とされていましたが、最近では夕方から始める家庭が増えています。仏壇前には、ウサンミ(重箱料理)やウチカビ、果物、ミンヌク(水の子)などを用意し、家族・親族が順に線香を供えて手を合わせます。

その後、ウチカビを焚き、仏前のお供えの一部を「お土産」としてまとめ、門前で感謝の言葉(グイス)とともに見送ります。火を使わずに行う家庭も増えており、マンションなどでも工夫しながら対応するケースが多くなっています。

ご先祖様を丁寧にお見送りするための拝み方・準備・線香やウチカビの使い方など、詳しくは下記コラムをご参照ください。

・沖縄の旧盆『ウークイ』とは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

沖縄の旧盆に欠かせない「お供え物」|それぞれの意味と役割

沖縄の旧盆では、仏壇を中心にさまざまなお供え物を並べます。その多くは、単なる「食べ物」ではなく、それぞれに込められた意味や役割があるのが特徴です。

ウンケー・ナカビ・ウークイの3日間を通して供える内容には違いがあり、特にムチスク(宗家)では、基本を押さえた準備が求められます。

サトウキビ「ウージ」や精霊箸の意味

仏壇や門前に添えるサトウキビ(ウージ)は、ご先祖様が現世とあの世を行き来する際の「杖」や「乗り物の手綱」とされる大切なお供えです。

また、ソーローハーシ(精霊箸)と呼ばれる箸は、自然素材で作られたもので、ご先祖様専用の食器として備えます。添える位置や本数なども意味があり、慎重に整えるのが丁寧とされます。

ジューシーや酢の物は“無縁仏”除け?

旧盆初日に供えるウンケージューシー(炊き込みご飯)には、香りの強いショウガなどを加えることで「無縁仏や邪気を寄せ付けない」という意味が込められています。

また、ウサチ(酢の物)や葉付きショウガにも、場を清める作用があると考えられ、ご先祖様の食事としてだけでなく、霊的な結界としての役割も担っています。

果物やミンヌク・ダーグの位置づけ

仏前には、果物(ナイムン)やダーグ(白団子)、ミンヌク(水の子)といったお供え物も並びます。これらは「ご先祖様が無事に旅を終えるための補給物」とされる一方で、地域や家庭によって供える内容や意味合いが微妙に異なります。

特にミンヌクは、水の精霊に感謝を示すものとされ、「お帰りの安全を祈る道案内」のような意味合いも持つ独特なお供えです。

・沖縄の旧盆行事の行い方⑤☆お供え物の5つの意味合いとは

まとめ|3日間の旧盆行事を通してご先祖様と心を通わせよう

沖縄の旧盆は、タナバタで始まり、ウンケー・ナカビ・ウークイの3日間を経て、ご先祖様を迎え、もてなし、そして見送る大切な行事です。

とくに仏壇のあるムチスク(宗家)では、親族が集い、心を込めてお供えや拝みを行う役割があります。形式や作法は地域や家庭によって異なるものの、「ご先祖様を敬い、家族のつながりを大切にする心」が何よりも大切です。

忙しい現代だからこそ、できる範囲で無理なく取り組みながら、感謝の気持ちを持って旧盆を迎えることが、ご先祖様との自然な“心の対話”につながるのではないでしょうか。

それぞれの行事や作法の詳細は、各コラムでも丁寧にご紹介しています。初めての方も不安なく準備を進められるよう、必要に応じてリンク先をご参照ください。

・沖縄の旧盆②【ウンケー】とは?初日の仏壇飾りやお迎えの手順を解説

・沖縄の旧盆③ナカビ(中日)の過ごし方|仏壇へのお供え・親戚まわり・御膳の準備まで解説

・沖縄の旧盆④ウークイとは?2025年の送り方・仏壇の拝み方・お供えの流れを解説

関連記事

合わせて読みたい