沖縄のお墓参りマナー|時間・服装・霊園ルールと本州との違い

沖縄のお墓参りは、本州とは異なる独自のしきたりや旧暦行事に基づいて行われてきました。十六日祭や清明祭、七夕、旧盆などの行事に合わせて一族が集うのが基本であり、むやみにお墓参りをする習慣はありません。

近年は個人墓地から霊園へ改葬する家庭も増え、参拝のルールや服装、時間の考え方も変化しています。

本記事では、沖縄ならではのお墓参り文化と現代の霊園マナーを整理し、安心して供養できる心得を紹介します。

目次

沖縄のお墓参り文化の特徴

沖縄のお墓参りは、本州のように彼岸やお盆を中心に行うのとは少し異なります。

旧暦に基づいた年中行事を中心に参拝するのが一般的であり、地域ごとに伝統が受け継がれています。背景には独特の歴史や風土があり、お墓参りの文化も大きな特徴を持っています。

本州との違いと歴史的背景

本州では、檀家制度を背景に寺院墓地でのお墓参りが広く行われてきました。

一方、沖縄には檀家制度がほとんどなく、寺院墓地も少ないため、お墓参りは旧暦の行事に合わせて一族で行うのが基本です。

風葬の歴史を持ち、先祖とのつながりを大切にする文化が強く根付いていることから、彼岸やお盆だけでなく十六日祭や清明祭、七夕など独自の行事が定着しました。

このため「沖縄のお墓参りは旧暦行事中心」という大きな違いが生まれています。

個人墓地が主流だった理由

沖縄では、かつては個人や一族ごとの墓地を山中や集落近くに設けるのが一般的でした。

これは寺院墓地が少なかったことに加え、門中(父方の血縁集団)を中心とした家族制度が強かったためです。

ただし、山中にあるお墓は足元が悪く危険も伴うため、頻繁には参拝せず、旧暦行事のときに一族で集まって供養する文化が形づくられたと考えられます。

・沖縄のお墓は正に「家」。琉球墓の5つの魅力とは

沖縄ではむやみに墓参りをしない

沖縄では、お墓参りは旧暦の年中行事に合わせて行うのが基本です。

本州のように「思い立ったらお墓へ行く」という習慣はあまり見られず、むやみに墓参りをすることは避けられてきました。そこには生活環境や信仰に根差した理由があります。

年中行事以外を避ける理由

沖縄のお墓は山中や人里離れた場所に建てられることも多く、昔は道も整備されていなかったため、安全面から頻繁に参拝することは難しい環境でした。

そのため、お墓参りは一族が集まる十六日祭や清明祭、七夕、旧盆といった決まった日に行われてきました。

また「行事以外に行くと、他の墓の霊が寂しがってついてくる」とも言われ、むやみに墓参りを避ける風習が生まれました。これは単なる迷信ではなく、危険を避ける知恵でもあったと考えられます。

仏壇参拝とのつながり

沖縄では、日常の先祖供養は自宅の仏壇(トートーメー)を中心に行われます。

お墓参りが年中行事に限られていたのは、普段は仏壇で祈りを捧げることで十分と考えられていたためです。お彼岸やお盆だけでなく、日常的にご先祖へ手を合わせる場所が家庭にあることで、お墓へ頻繁に通う必要がなかったのです。

お墓参りと仏壇参拝が役割を分担することで、沖縄独自の供養文化が形づくられてきました。

沖縄のお墓参り三大行事

沖縄では、本州の彼岸やお盆とは異なり、旧暦に基づいた独自のお墓参り行事があります。

代表的なのはジュールクニチー(十六日祭)、シーミー(清明祭)、タナバタ(七夕)の三つで、さらに旧盆も大切なお墓参りの機会として受け継がれています。

ジュールクニチー(十六日祭)

旧暦1月16日に行われるジュールクニチーは「あの世の正月」と呼ばれ、ご先祖が新しい年を迎えるとされる行事です。

シーミーを行わない地域ではジュールクニチーが主なお墓参りの行事となり、逆にシーミーを行う地域では喪中のお参りとしての意味合いを持つ場合もあります。

・ジュールクニチ(十六日)☆離島地域に多いお墓参り行事

シーミー(清明祭)

清明の節気(4月頃)に行われるシーミーは、一族で墓前に集まり、重箱料理を広げて賑やかに過ごす「お祝い要素のあるお墓参り」です。

ご先祖に感謝を伝えると同時に、親族が一堂に会することで一族の絆を深める役割も果たしています。墓前で食事を共にするという独特のスタイルは、沖縄のお墓文化を象徴するものです。

・清明祭は、沖縄のお墓参り。迷った時に参考にしたい豆知識

タナバタ(七夕)

旧暦7月7日のタナバタは、旧盆を迎える前に行う墓参りで、ご先祖に「もうすぐ旧盆でお迎えします」と報告する意味があります。

華やかさよりも静かに感謝を伝える性格が強く、トートーメー(位牌)を祀る本家や宗家の家族が中心となって行います。旧盆を迎える準備の一環として位置づけられています。

・2025年 沖縄のタナバタ(七夕)とは?旧盆前に行う“ソーローウンケー”の基礎知識

沖縄のお盆(旧盆)の墓参り

旧暦7月13日から15日にかけて行われる旧盆は、ご先祖の霊を迎え、共に過ごし、送り出す三日間の大行事です。

初日のウンケーには簡素な料理を供えて霊を迎え、中日のナカヌヒには親族が集まり、最終日のウークイには重箱料理や果物を供えて霊を送り出します。

お墓参り自体は旧盆の中心ではありませんが、地域によっては旧盆に合わせて墓参する習慣もあり、家庭や一族ごとの供養の形が大切にされています。

・2025年の沖縄旧盆はいつ? ウンケー・ナカビ・ウークイの流れと基本マナー

沖縄独自のお墓参りマナー

沖縄のお墓参りには、本州にはない独自のマナーや習わしがあります。

これらは先祖への敬意を示すと同時に、地域で受け継がれてきた信仰や生活の知恵に基づいています。ここでは代表的なものを紹介します。

墓地を守護する「ヒジャイガミ(左神)様」

◇沖縄でお墓参りをする際には、まず最初にヒジャイガミ(左神)へ拝みます。

…ヒジャイガミ(左神)様は墓地を守護する神様です。

また正確には、墓地は入る際には墓地の左側で「入らせていただきます」と拝みを捧げてから、ヒジャイガミ(左神)様の元へとむかい、拝みを捧げます。

ヒジャイガミ(左神)様には、ご先祖様へのお墓参りを行う旨を報告し、無事に済ませることが出来るよう、守護をお願います。これは無用な災いを避け、ご先祖や土地の神々に失礼をしないための習わしです。

沖縄では、基本的に旧暦の行事以外でお墓参りをすることは避けられてきました。

そのなかで、どうしてもお墓参りをしたい時にも、家庭では家族を守護するヒヌカン(火の神)へご報告して出掛け、墓地ではまず、ヒジャイガミ(左神)様へ無事を祈ると良いでしょう。

他家の墓に手を合わせない

◇沖縄のお墓参りでは、自分の一族のお墓以外に手を合わせることはタブーです。

…「他家の霊を呼び寄せてしまう」と言い伝えられています。

昔の沖縄では、墓地は集落近くの辺境地にあり、人々が住まう集落がこの世であれば、墓地は「あの世」とされてきました。

そのなかで、地域の人々がお互いの墓を尊重し、境界を大切にしてきた文化の表れともいえるでしょう。霊園でも同じく、他家の墓を不用意に覗いたり、手を合わせたりしないことがマナーです。

お墓の扉を開く際のしきたり

沖縄の伝統では、お墓の扉を開ける際に「特定の人は中に入らない方がよい」とされています。

・妊婦や赤ちゃん

・マイホームを建築中の家の主

・故人と同じ干支の人

などは、霊の影響を受けやすいと考えられており、扉を開ける役を避ける習慣があります。

さらに地域によっては、納骨式や扉を開ける場面において、小さな子どもを立ち会わせないこともあります。

これは子どもが霊に敏感で影響を受けやすいと信じられてきたためで、今も一部の地域に残る習わしです。

・沖縄での納骨のしきたり。遺族が押える風習とは

霊園でのお墓参りルールと沖縄の違い

◇近年の沖縄では、個人墓地から霊園へ改葬する家庭も増えています。

沖縄特有の「個人墓地」とは、個人が所有する墓地にお墓を建てることです。長くアメリカの占領地下にあった沖縄では、特別に個人墓地が許されてきました。

けれども近年では全国的な法律に倣い、新しいお墓は霊園でも建墓のみとする自治体も増えています。

「霊園」は管理者が常駐し、都市部に立地しているため安全に参拝できますが、従来の個人墓地とは違ったルールや配慮が必要です。

ここでは霊園でのお墓参りの基本を整理します。

お墓参りの時間

◇霊園は管理が行き届いている反面、開園・閉園時間が定められています。

夜間や早朝の参拝はできないため、日中の決められた時間内に訪れる必要があります。

特に夏場は暑さを避けて夕方に参拝したいところですが、閉園時刻を意識して早めに行動するのが安心です。

旧暦の行事に合わせて参拝する沖縄文化とは異なり、霊園では「開園時間内ならいつでも参拝できる」という利便性があります。

お墓参りの服装

◇霊園での普段のお参りでは、喪服は不要です。

派手すぎない色合いで、清潔感のある服装なら問題ありません。沖縄の伝統行事では普段着で参拝することも多いですが、霊園の場合は「公共の場」であることを意識すると安心です。

一方で、法要や納骨式に合わせて参拝する場合は、略喪服やダーク系のスーツを選ぶのが無難です。場面によって服装を切り替えることがマナーとなります。

霊園で気をつけたいマナー

◇霊園は多くの利用者が参拝する共同空間です。

そのため、枯れた花や供物は持ち帰るか、指定の収集場所に処分するのがルールです。また、線香やロウソクの使用を制限している霊園もあるため、事前に確認しましょう。

さらに、他家のお墓に立ち入ったり、通り抜けたりするのはマナー違反です。

沖縄の個人墓地では一族だけの空間で参拝しますが、霊園では「他者への配慮」が求められる点が大きな違いです。

・沖縄の供え花マナー|お彼岸・お盆・法要にふさわしい花の選び方

沖縄で個人墓地から霊園へ改葬する流れ

近年の沖縄では、山中や辺境に建てられた個人墓地から、管理しやすい霊園へと改葬する家庭が増えています。

背景には、後継ぎ不足やお墓の老朽化、アクセスの不便さといった現実的な課題があります。従来の文化を大切にしながらも、現代の暮らしに合った供養の形を選ぶ動きが広がっているのです。

改葬が増えている理由

改葬を選ぶ家庭が増えているのは、次のような事情があるためです。

● 墓地が山中にあり、道が険しくお参りが不便

● 墓地が老朽化しており、修繕や維持管理に大きな費用がかかる

このように、従来の個人墓地を守り続けることが困難になった結果、都市部の霊園へ改葬する流れが広がっています。

改葬の基本的な流れ

改葬には行政手続きが必要で、一定のステップを踏んで進めます。

② 受入証明書を取得する

③ 元の墓地管理者から埋蔵証明を受ける

④ 自治体で改葬許可証を申請・取得する

⑤ 遺骨を移して、新しいお墓に納骨する

特に「改葬許可証」の取得は必須であり、自治体に書類をそろえて申請しなければなりません。

スムーズに進めるために

◇改葬は親族全員の同意が必要で、行政手続きも複雑です。

トラブルを避けるためには、早めに親族で話し合いを行い、必要に応じて霊園業者や行政書士に相談するのが安心です。事前に流れを把握して準備することで、負担を減らして円滑に進めることができます。

・沖縄の墓じまいと改葬2025年版|費用・流れ・慣習から考える判断ポイント

法要の日程に見る沖縄と本州の違い

法要は故人を偲ぶ大切な節目ですが、日程の考え方には本州と沖縄で違いがあります。ここではその特徴を整理し、現代の実情もあわせて紹介します。

本州の法要日程の考え方

◇本州では、一周忌や三回忌などの法要は命日よりも前に行うのが一般的です。

「故人の命日を迎える前に供養を済ませ、安心してその日を迎える」という意味合いが込められています。特に仏教寺院で営まれる法要では、厳格に日程を守ることが重視される傾向があります。

沖縄の法要日程の特徴

◇沖縄で法要が命日とずれる場合、命日を過ぎてから執り行う風習があります。

これは「葬儀や納骨を丁寧に済ませた後に、落ち着いた時期に供養する」という考え方に基づいています。

親族の予定や会場の都合に合わせて行うことが多く、日程には本州ほどの厳格さは求められません。柔軟でゆったりとした沖縄らしい供養のあり方といえます。

・沖縄の法要。年忌焼香(ニンチスーコー)の基礎知識

地域差と現代の実情

ただし、本州・沖縄いずれも宗派や地域によって解釈は異なります。近年では、親族が集まりやすい週末や連休に日程を調整する家庭も増えています。

形式にとらわれすぎるよりも、親族が集まって心を込めて故人を偲ぶことが大切だと考えられるようになってきました。伝統と現代の折衷が、今の法要の実情といえるでしょう。

まとめ|沖縄と現代の墓参りに共通する心構え

沖縄のお墓参りは、十六日祭・清明祭・七夕・旧盆といった旧暦行事を中心に受け継がれてきました。本州とは異なる独自の習わしやマナーがありますが、根底にあるのは「ご先祖を敬い感謝を伝える心」です。

近年は個人墓地から霊園へ改葬する家庭も増え、参拝の時間や服装、ルールといった新しいマナーも求められるようになりました。形式や場所は変わっても、心を込めて手を合わせることが一番の供養であることに変わりはありません。

伝統を尊重しつつ現代の生活に合った方法を取り入れ、家族で無理なく続けられるお墓参りを心がけましょう。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

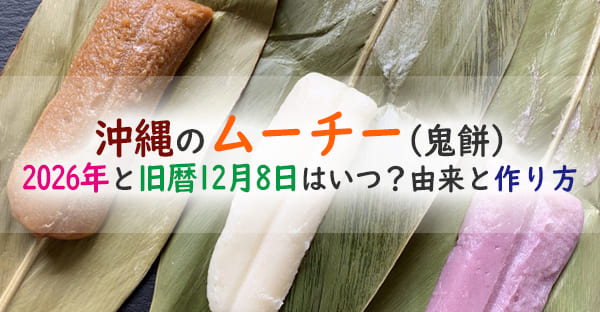

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説

【2026年】沖縄のムーチー(鬼餅)とは?由来・伝説・作り方・旧暦の日付・拝み方まで徹底解説 2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール

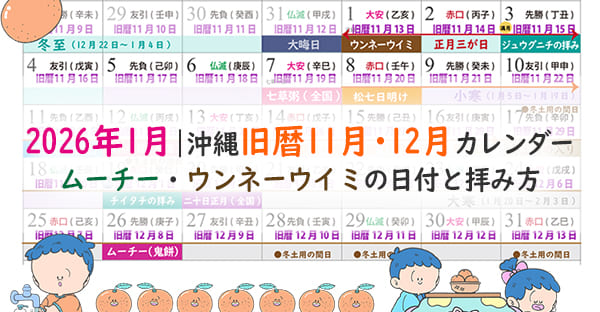

2026年2月 沖縄旧暦カレンダー(旧暦12月・1月)|旧正月の準備・トゥシヌユール 2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ)

2026年1月 沖縄旧暦カレンダー|旧暦11月・12月の行事(ムーチー・ウンネーウイミ) お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 法事のお香典を準備。お札の向きや表書き5つのマナー

法事のお香典を準備。お札の向きや表書き5つのマナー 旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説

旧暦12月24日に行う御願解き(ウグァンブトゥチ)とは|2026年は2月11日|意味と役割を解説 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説

【2026年版】屋敷の御願(ヤシチヌウグァン)とは|旧暦12月24日に行う拝み方・供え物・場所を解説 寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説

寒中見舞いとは?いつからいつまで・文例・はがきの書き方|喪中・年賀状を出し忘れたときのマナーも解説 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

カテゴリ