【2025年版】沖縄の冬至「トゥンジー」の過ごし方!お供え物と拝み方を解説

沖縄では冬至のことを「トゥンジー」と呼びます。

一年で昼が最も短いこの日は、ヒヌカン(火の神)や仏壇に「トゥンジージューシー」をお供えし、家族の健康や無病息災を祈る大切な日です。

トゥンジージューシーとは、沖縄風炊き込みご飯「ジューシー」に田芋や里芋などの芋類を加えた特別なお供え料理。祈りの後に家族で分け合い、感謝を込めていただきます。

本記事では、2025年(令和7年)12月22日のトゥンジーに向けて、お供え物の準備や拝み方、家庭での進め方を分かりやすく紹介します。

目次

沖縄の冬至「トゥンジー」とは

◇沖縄では冬至を「トゥンジー(冬至)」と呼びます。

「冬至(とうじ)」は一年のうちで昼が最も短く、夜が最も長くなる日。

太陽の動きによって決まる天文学上の節気(二十四節気の一つ)です。

本州では柚子湯に入ったり、かぼちゃ料理を食べる風習が知られていますが、沖縄のトゥンジーでは、沖縄風炊き込みご飯に芋を加えた「トゥンジージューシー」が行事食です。

台所に祀られる家の守護神ヒヌカン(火の神)や仏壇にも供えて、家族の健康を祈り、ウグァン(御願)を行います。

2025年沖縄のトゥンジー(冬至)はいつ?

◇2025年のトゥンジー(冬至)は12月22日(月)です。

旧暦行事の多い沖縄ですが、冬至は全国の冬至と同じ日になります。これは「冬至」が太陽の動きによって決まるためで、毎年2月頃に国立天文台から翌年の日程が発表されます。

この最も寒いとされる日に、沖縄でも家族の健康を祈り、トゥンジーのウグァン(御願)を行う家庭が多いでしょう。

沖縄のトゥンジー(冬至)の意味

トゥンジーは、家族の健康や無病息災を願うとともに、日々の感謝を伝える大切な行事として扱われてきました。

…供え終えたあとは「ウサンデー(お供えを下げて家族でいただく)」を行い、神仏への感謝を込めながら皆で食卓を囲みます。

季節の節目を祈りとともに迎えるこの日には、「一年を締めくくり、次の季節へ向かう心の区切りをつける」という意味も込められています。

沖縄のトゥンジーで準備するもの(供え物・道具)

沖縄のトゥンジー(冬至)では、台所のヒヌカン(火の神)と、仏壇(ブチダン)の両方に供え物をして、家族の健康と繁栄を祈ります。

それぞれに供えるものや作法が異なるため、理解しておくと安心です。

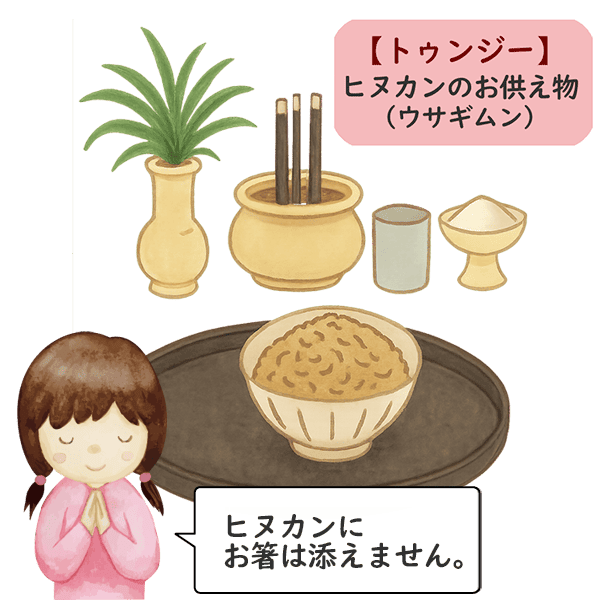

ヒヌカン(火の神)へのお供え

ヒヌカンは、家庭を火と食の面から守る神様です。

トゥンジーの朝には、まずヒヌカンにトゥンジージューシー(芋入りジューシー)」をお供えします。

あわせて、日常のお供え物(塩・水・酒)を整えます。

線香は沖縄線香ヒラウコー(平御香)ならタヒラ半(2枚と半分)、日本線香の場合は15本(ジュウゴフンウコー)、または簡易版5本を立てます。

火の神は“霊的存在ではない”ため、箸や多くの品を並べず、「今日はいぬびち(冬至)の拝みでございます。家族の健康をお守りください。」と感謝を込めて手を合わせます。

かつて沖縄では、トゥンジーを「いぬびち」と呼ぶ家庭や地域もありました。

これは「日の節(ヒヌブシ)」や「陽の節(イヌブシ)」が転じた言葉といわれ、

太陽の力が最も弱まる“節目の日”という意味を持ちます。

参考文献:『沖縄語辞典』(真境名由康 編、1941年、沖縄タイムス社刊)

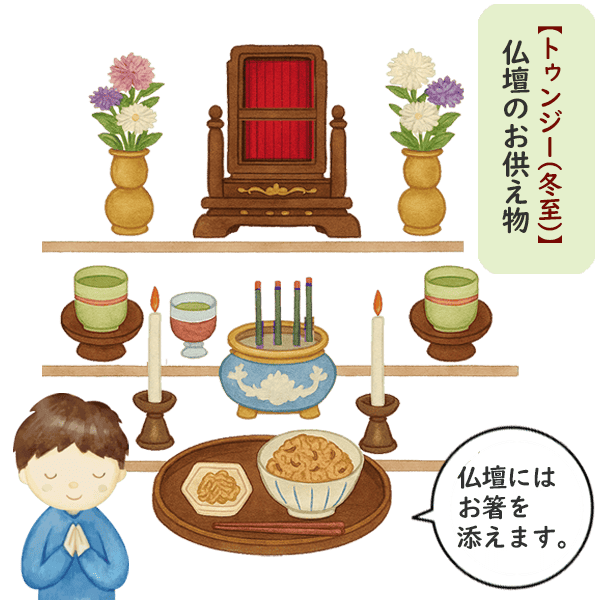

仏壇(ブチダン)へのお供え

お昼頃には、仏壇(ブチダン)へもお供えをします。

仏壇には、お茶・お酒・トゥンジージューシー・ウサチ(酢の物)をお膳に整え、箸を添えるのが基本です。

線香は「ジュウニフンウコー(十二本御香)」です。沖縄線香ヒラウコーならタヒラ(2枚)、日本線香の場合は12本または簡易版4本を立てます。

「一年の御守護をありがとうございます。これからも家族が健康でありますように。」と感謝を伝えると良いでしょう。

拝みが終わったら、お供えを下げて「ウサンデー(お下げして家族でいただく)」を行いましょう。下げたトゥンジージューシーは家族みんなで分け合い、感謝を新たにします。

供え方と心構え

お供えの品は特別なものを揃える必要はありません。

身近にあるもので整え、清潔で丁寧に並べることが何よりの供養です。

沖縄のトゥンジーでは、形式よりも“感謝の心”が大切にされます。

忙しい現代では、仏壇やヒヌカンがない家庭も増えていますが、お盆の上にジューシーとお茶を整えて手を合わせるだけでも、十分にトゥンジーの祈りになります。

沖縄のトゥンジー(冬至)当日の進め方

トゥンジー(冬至)の拝みは、ヒヌカン(火の神)→仏壇(ブチダン)→ウサンデー(お下げ)の順に行うのが一般的です。

日中のどの時間に行うかは家庭によって異なりますが、朝にヒヌカン、昼頃に仏壇への拝みを行う家庭が多いようです。ここでは、基本的な流れを紹介します。

ヒヌカン(火の神)への拝み

まず最初に拝むのは、台所に祀られているヒヌカン(火の神)です。

ヒヌカンは家庭の火を司り、日々の暮らしを見守る神様とされています。

トゥンジーの朝には、家族の健康と火の安全に感謝を込めて拝みます。

●トゥンジージューシー(芋入りの炊き込みご飯)

● 塩・水・酒(いつもの御供)

箸は添えません。ヒヌカンは“火の神”であり、人のように食事を取る存在ではないためです。

●ヒラウコー(平御香)…2枚半(タヒラ半)

●日本線香…15本、または5本(簡易版)

沖縄では古くからヒラウコー(平御香)を供えてきましたが、近年では日本線香を供える家庭も増えています。

これは小さな現代仏壇への交換に伴い香炉も小さくなり、ヒラウコーでは香炉が割れることも増えたためです。

「今日はトゥンジーの拝みでございます。家族が健康で過ごせますように。」

拝み終えたら、しばらくお供えをそのままにしておきます。

ヒヌカンの拝みが終わったら、次に仏壇(ブチダン)への拝みに移ります。

仏壇(ブチダン)への拝み

お昼頃になったら、仏壇(ブチダン)にお供えをします。

ご先祖様に一年の感謝を伝え、これからの健康と繁栄を祈る大切な拝みです。

● トゥンジージューシー

● お茶・お酒

● ウサチ(酢の物)などの一皿

※仏壇では箸を添えるのが丁寧な作法です。

②線香を立てます。

●ヒラウコー(平御香)…2枚

●日本線香…12本、または4本(簡易版)

③拝みの言葉を伝えます。

「今年も家族を見守ってくださりありがとうございます。

これからも健康で過ごせますように。」

沖縄言葉によるグイス(祝詞)を唱えることもありますが、一般家庭であれば普段の感謝の言葉で十分です。

拝みが終わったら、お供えはすぐに下げず、一定時間そのまま置いておきます。

その後、ヒヌカンと同じように「ウサンデー(お下げ)」を行います。

供え物を下げて皆でいただく(ウサンデー)

拝みを終えたあと、ヒヌカンと仏壇のお供えを下げます。

この「ウサンデー」には、“神仏からの恵みを家族で分け合う”という意味があります。

…沖縄では子どもがウサンデーの役割を担う家庭も多いです。

トゥンジージューシーを家族全員でいただくことで、その一年の健康や繁栄を祈りつつ、感謝の心を新たにします。

地域によっては、この時に「カチャー湯」や「ボロボロジューシー」などを一緒に食す家庭もあるでしょう。

「供えて → 拝んで → 下げて → 皆で食べる」という一連の流れを行うことで、

トゥンジーの拝みは完成します。

特別な形式よりも、感謝の心を込めることこそが一番大切です。

トゥンジージューシーの作り方(沖縄風炊き込みご飯)

トゥンジー(冬至)の日に炊く「トゥンジージューシー」は、家族の健康と子孫繁栄を願う行事食です。

もともと「ジューシー」は沖縄風の炊き込みご飯で、語源は「汁気の多いご飯(雑炊)」という意味。

時代とともに雑炊から炊き込みご飯へと形を変え、今では家庭の味として親しまれています。

具材の考え方と意味

トゥンジージューシーの特徴は「芋を入れるジューシー」であること。

沖縄では、田芋や里芋(チンヌク)を加えることで「子孫繁栄」「家系が続く」という意味を込めます。

●田芋・里芋(チンヌク)……子孫繁栄・無病息災

●豚肉(三枚肉)……生命力・力強さの象徴

●昆布……「喜ぶ」に通じる縁起物

●しいたけ・にんじん……彩りと調和を表す

●油揚げ……家庭円満を意味する食材

地域や家庭によって材料や味つけは少しずつ異なります。

塩味をきかせてさっぱり仕上げる家庭もあれば、豚だしやかつおだしでコクを出すところも。

大切なのは、家族の好みに合わせて、心を込めて炊くことです。

家庭でできる基本手順

トゥンジージューシーの作り方は、特別むずかしいものではありません。

普段のジューシーに芋を加えるだけで、立派な「トゥンジー(冬至)」のお供え料理になります。

家族のために心を込めて炊く気持ちを大切に、以下の手順で進めてみましょう。

①米を研ぐ

…通常の炊飯と同じように米を研ぎ、やや硬めの水加減にします。

②具を切る・炒める

…芋・豚肉・にんじん・しいたけなどを食べやすい大きさに切り、少量の油で軽く炒めます。

炒めることで香りが立ち、旨みが全体に広がります。

③炊飯する

…炒めた具を炊飯器または鍋に加え、昆布とかつおのだし、醤油・塩・酒などで味を整えます。

具と米をよく混ぜ、通常の炊飯モードで炊き上げます。

④蒸らして混ぜる

…炊き上がったら、10〜15分ほど蒸らして全体を軽く混ぜます。

芋が崩れすぎないよう、しゃもじでやさしく仕上げましょう。

炊きたての香ばしい湯気には、トゥンジーの祈りが宿ります。

でき上がったトゥンジージューシーは、ヒヌカンや仏壇にお供えしてから「ウサンデー(お下げ)」を行い、家族みんなでいただきましょう。

手作りの一椀が、冬至の御願をよりあたたかく彩ります。

拝み言葉(グイス)の例と伝え方

トゥンジー(冬至)の御願では、ヒヌカン(火の神)や仏壇(ブチダン)に手を合わせるとき、短い祈りの言葉(グイス)を添えます。

決まった文句があるわけではなく、日頃の感謝や家族への思いを静かに言葉にすることが大切です。ここでは、よく使われる拝み言葉の一例を紹介します。

ヒヌカンでの言い回し例

ヒヌカン(火の神)は、台所を守る家庭の神様。

その年一年、火を絶やさず、家族の食を支えてくれたことに感謝を伝えます。

「今日はトゥンジー(冬至)の拝みでございます。

トゥンジージューシーをお供えしました。

いつも家族を見守ってくださりありがとうございます。

これからも健康で暮らせますように、お守りください。」

「ヒヌカンウグァンのグイス」として、「今日はいぬびちの拝みでございます。火の神様、家族をお見守りください」など、沖縄言葉によるグイス(祝詞)も伝えられています。

しかしながら現代の一般家庭では方言表現にこだわらず、気持ちを込めた自然な日本語でも構いません。

仏壇での言い回し例

仏壇(ブチダン)では、ご先祖様に日頃の感謝と報告を伝えます。

形式ばらず、心からの言葉で祈りを捧げましょう。

「今年も家族が無事に過ごせました。

ご先祖様のおかげと感謝しております。

どうぞこれからも、

みんなが健康で過ごせますようにお守りください。」

地域によっては「ウートートー(御祈りの掛け声)」を添える家庭もありますが、

静かに手を合わせて祈る形でも十分です。

言葉が難しい時の代替

◇現代の一般家庭においては、拝み言葉「グイス」に悩むよりも気持ちが大切です。

「グイス(祝詞)が分からない」「うまく言えない」と感じたときは、日本語で「ありがとうございます」「これからもよろしくお願いします」と伝えるだけでも立派な祈りになります。

大切なのは、言葉そのものよりも、祈りに込める気持ちです。

声に出すのが難しいときは、心の中で手を合わせても構いません。

家族一人ひとりが「今年も無事に過ごせました」と思える瞬間こそが、トゥンジーの拝みの本質といえるでしょう。

よくある質問(実務Q&A)

トゥンジーの拝みは、家庭によって進め方や時間帯が少しずつ異なります。

ここでは、実際によくある疑問を取り上げ、地域の習慣や現代の家庭事情に合わせた考え方を紹介します。

時間帯や前後日の扱いは?

◇基本的には、トゥンジー(冬至)当日の午前中から日中に行うのが望ましいとされています。

ヒヌカン(火の神)には朝のうちに拝み、仏壇(ブチダン)にはお昼頃にお供えを整える家庭が多いです。

ただし、共働きや学校行事などで家族がそろわない場合、地域によっては前日や翌日にずらして行っても構わないとされています。

「気持ちがこもっていれば良い」という考え方が現代の沖縄には根づいており、無理をせず、できる範囲で丁寧に行うことが大切です。

全国的な冬至(柚子湯・かぼちゃ)も一緒にして良い?

◇近年では、沖縄でも全国的な冬至の風習(柚子湯やかぼちゃ料理)を取り入れる家庭が増えています。

もともとトゥンジーは「健康と繁栄を祈る日」なので、体を温めたり、栄養のある食事をとるという点で目的は同じです。

トゥンジーのウグァン(御願)を軸に、夜には柚子湯に入ったり、かぼちゃの煮物を食卓に添えるなど、無理のない形で取り入れると良いでしょう。

祈りの気持ちを大切にしつつ、家族みんなで季節の節目を楽しむことが何よりです。

供え物の量・器が足りない時

◇トゥンジーの供え物は、豪華さよりも心を込めて整えることが大切です。

…家にある器や小皿を使い、少量でも清潔に整えれば十分立派なお供えになります。

たとえば、ヒヌカン用と仏壇用で器が足りない場合、先にヒヌカンの拝みを済ませてから、同じ器を仏壇に移して使っても問題ありません。

家庭の状況に合わせて工夫しながら行うのが沖縄の御願の基本です。

また、ジューシーを多く炊けない場合でも、「少しだけ供えて、残りを家族で分け合う」ことで、祈りの循環が生まれます。

整っていることよりも、感謝の心を意識すれば、それが何よりの御願になります。

まとめ|2025年のトゥンジーを穏やかに迎えるために

トゥンジー(冬至)は、一年の節目に家族の健康と繁栄を祈る大切な行事です。

2025年のトゥンジーは、12月22日(月)。

全国共通の冬至の日に、沖縄の家庭ではヒヌカン(火の神)や仏壇にトゥンジージューシーを供え、感謝を込めてウグァン(御願)を行います。

この日は、難しい作法や豪華な準備をする日ではありません。

毎日の暮らしを支えてくれる神仏へ「ありがとう」と伝え、供えて、拝んで、家族でいただく——その感謝の循環を丁寧に行うことが何より大切です。

寒さが深まる冬の節目に、温かいジューシーの香りとともに祈る時間を持つことで、きっと心も穏やかに、新しい季節を迎える準備が整うはずです。

2025年のトゥンジーも、家族の笑顔とともに、静かな感謝の一日として過ごしてみてください。

関連記事

合わせて読みたい

人気記事ランキング

【2025年度版】沖縄のカジマヤー|97歳を祝う長寿行事と拝みの手順

【2025年度版】沖縄のカジマヤー|97歳を祝う長寿行事と拝みの手順 お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点

お布施の書き方マナー☆金額を書く3つの注意点 【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識

【沖縄の御願】生まれ年の厄払い「トゥシビー」の基礎知識 自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは

自宅に弔問する時のマナー。葬儀後に訪ねる5つの作法とは 沖縄の大綱引き2025年版|日程・見どころ・歴史と参加方法を徹底解説

沖縄の大綱引き2025年版|日程・見どころ・歴史と参加方法を徹底解説 沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方

沖縄での香典相場、親族の場合。気になる金額と考え方 【沖縄の御願】ヒヌカン、沖縄各地に広がる5つのタブー

【沖縄の御願】ヒヌカン、沖縄各地に広がる5つのタブー お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法

お焼香マナー。喪主や遺族・参列者、立場別の基本作法 沖縄の「門中」って何?本州出身者が知らない5つの繋がり

沖縄の「門中」って何?本州出身者が知らない5つの繋がり 沖縄の米寿祝い「トーカチ」|2025年旧暦8月8日の由来と祝い方

沖縄の米寿祝い「トーカチ」|2025年旧暦8月8日の由来と祝い方

カテゴリ